机理|罗马兴衰的历史机理

_原题为 罗马兴衰的历史机理

【文/晏绍祥】

在中西文明比较中 , 中国的秦汉王朝与西方的罗马帝国特别受到青睐 。 早在上世纪80年代中国兴起的中西历史比较热中 , 中国学者就已经注意到两大帝国之间的可比性 。 马克垚先生讨论过罗马与汉代的奴隶制 , 指出奴隶的来源并不一定需要外部的补充 , 从帝国内部也可以解决 。 梁作干先生写过一部煌煌38万言的《罗马帝国与汉晋帝国衰亡史》 。 如果说那时的中西比较主要是中国学者的兴趣 , 而且除少数人外 , 大多数比较从现代化的立场出发 , 把中国放在了不太有利的位置 。 近年面对日益崛起的中国 , 西方学者开始对中西历史比较发生浓厚兴趣 。 美国斯坦福大学的沙伊德教授原本是做古代西方经济史的 , 后来转向了秦汉帝国与罗马帝国的比较 , 他主编的《古代中国与罗马的国家权力》最近刚由三联书店出版 , 涉及两大帝国的行政官僚体系、中央政府与城市社会的关系、财政收支、宗教信仰等诸多方面 。 笔者2015年在哈佛大学访学时 , 合作导师艾玛·邓奇教授与另一位东亚系的教授正合作开设秦汉与罗马的比较课程 , 当时也相当受欢迎 , 邓奇后来还获得该校类似教学名师的荣誉 。

对秦汉与罗马帝国比较的兴趣 , 除中国崛起的客观因素外 , 如沙伊德指出的 , 本身有足够的理由:作为大约同一时期崛起于欧亚大陆东西两端的庞大强权 , 几乎在同一时间兴起和衰败 , 是前近代的庞大帝国中存在时间最为长久、也是最有成绩的 。 只是近年来中国学者在这方面反倒不太积极 , 综合性比较研究的成果更是凤毛麟角 。 潘岳先生的《秦汉与罗马》尝试从国家治理层面探讨秦汉与罗马的异同 , 并且在传统与现代、文明共存与对话的层面 , 挖掘各自的“古老价值” , 以实现“为所有古老文明互融互鉴开辟出一条近路”的宏伟目标 , 用心不可谓不良苦 。 对作者的基本看法:“秦汉与罗马 , 两条不同的文明道路 , 各有高峰低谷 。 我们不能用别人的高峰来比自己的低谷 , 也不能用自己的高峰去比别人的低谷 。 我们应当从高峰中体会到彼此的优点 , 从低谷中体会到彼此的缺陷 , 再寻找各自改进之途 。 ”深刻地指出了学界在比较研究中可能落入的“陷阱” , 值得我们认真对待 。 因该文的秦汉部分另有专家评议 , 我个人于秦汉史近乎白纸 , 不敢置喙 , 因而下面的评论会以罗马史为主线 , 基本不触及秦汉王朝及其在中国历史上的地位 。

潘先生显然对罗马史有相当的认识和研究 , 对波利比乌斯和西塞罗理论的评述 , 以及对罗马共和国与帝国制度的论断 , 尤其是对共和国向帝国过渡期间罗马的历史 , 提出了不少精辟的见解 。 对于希腊罗马经济始终是农业经济、共和国的制度是某种程度的混合政制、共和国的灭亡源自罗马贵族拒绝关注人民利益 , 基本是罗马史学界共识 , 笔者也深表赞同 。 罗马共和国能够从台伯河畔的一个小邦 , 经过两百多年的奋斗 , 统一意大利 , 又在统一意大利后不到两百年的时间里成为了地中海地区的霸主 , 共和国的混合政制程度不等地发挥过作用 。

【机理|罗马兴衰的历史机理】

文章图片

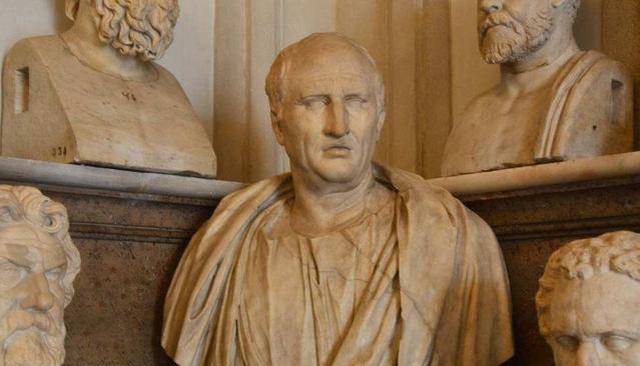

西塞罗雕像(图源:新浪网)

虽然罗马共和国的高级官职基本被显贵控制 , 显贵往往又限于少数有政治传统的家族 , 范围相当狭小;由卸任高级官员 , 其中大多数可以相信是显贵或者他们的后代 , 组成的元老院在罗马共和国中占据重要地位;所谓的民主因素:公民大会决定宣战与媾和和通过立法、选举和监督官员、以及保民官必须时刻注意人民利益等民主因素 , 在共和国的很长时期里 , 经常处于蛰伏状态 , 难以真正对所谓的贵族因素和君主制因素形成有效制约 。 但是显贵内部的竞争 , 让罗马人民的选票仍然具有意义:罗马的官员一年一任 , 一般不得连任 , 而且在很长时间里 , 所谓的荣誉阶梯 , 迫使有心从政的罗马显贵不能不从最基层的财务官做起 , 之后历经市政官、副执政官 , 最后到最高官职执政官 。 在他担任财务官之前 , 他还必须服役10个战季 。 从担任财务官到最后担任执政官 , 也必须有一定的间隔 , 因此即使他一切顺利 , 等到他爬到执政官的职位时 , 也已经40多岁了 。 由于罗马所有官职选举产生 , 而罗马人民是否会投票支持某个贵族的政治生涯 , 除他本人家族的势力外 , 还有他是否足够的金钱并且慷慨 , 或有足够能力不断赢得成功 , 或如西塞罗那样足够雄辩 , 能够积累起足够的人脉关系 , 以达成最后的成功 。

推荐阅读

- 赵二人|王一博当不成主持有什么,给他指明四条大道,条条可通罗马

- 贾乃亮|《极挑宝藏行》延播,时机理由都无可挑剔,改版后最得人心的一次

- 芽孢体|不说废话,全麦粉面包竟然有这么多好处!

- 时期|新疆发现一处唐宋时期大型浴场 兼具罗马和中原风格

- 罗马|不以交换为目的的东罗马金币不是好故事

- 罗马|20058期任9分析:第一场罗马VS克卢日,我看无冷!

- 冲超|今日足球:根特VS霍芬海姆、罗马VS索菲亚中央陆军

- 罗马|疯狂3-3!米兰22场不败+缔造61年纪录,五大联赛再无全胜球队

- 罗马|扫盘已更新~今日推荐 AC米兰 VS 罗马

- AC米兰|周一杀老鸟来了!意甲:AC米兰vs罗马(内含绝密情报)