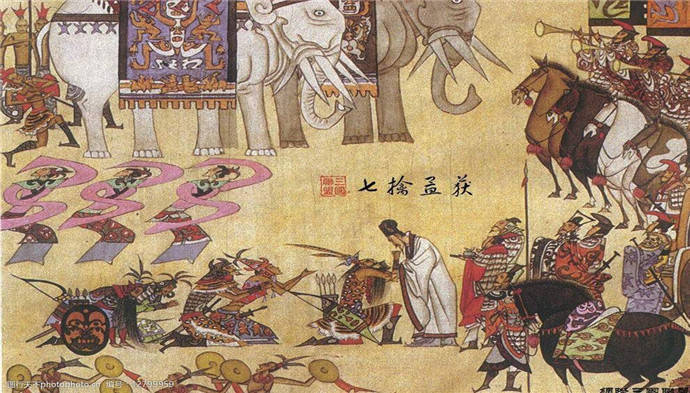

三国|毛批三国为什么要篡改“七擒孟获”故事

_原题为 毛批三国为什么要篡改“七擒孟获”故事

“七擒孟获”作为《三国演义》重要的情节之一 , 从史书的记载到小说的演义 , 经过了文人的加工与再创造 , 完成了史实与传说的融合 , 使其广为流传 。 但在《三国演义》版本中现存最早的刻本“嘉靖本”与最终的定本“毛评本”对“七擒孟获”的描述存在着不少的文本差异 。

“七擒孟获”最早见载于(晋)常璩所著的《华阳国志》:

夏五月 , 亮渡庐 , 进征益州 。 生虏孟获 , 置军中 , 问曰:“我军如何?”获对曰:“恨不相知 , 公易胜耳 。 ”亮以方务在北 , 而南中好叛乱 , 宜穷其诈 。 乃赦获 , 使还合军 , 更战 。 凡七虏、七赦 。 获等心服 , 夷、汉亦思反善 。 亮复问获 , 获对曰:‘明公 , 天威也!边民长不为恶矣 。

稍晚的《汉晋春秋》中亦有类似的记载 。 后世裴松作注《三国志》、司马光的《资治通鉴》中均有所引用 。 然而上述史志文献大多仅仅只有“七虏七赦”四字概括此情节 , 至于如何“虏”与“赦”则没有具体的描写 。 直到元代英宗至治年间所刊印的《全相三国志平话》中才将诸葛亮“七擒孟获”的故事情节初步定型 , 但其内容却过于俚俗 , 充满市井气息 。 罗贯中在结合史传与《全相三国志平话》的基础上 , 去粗取精 , 充分发挥自己的创作才华 , 创作了脍炙人口的“七擒孟获”故事 。

文章图片

清初毛氏父子在对《三国演义》进行校订时 , 对“七擒孟获”故事进行了改写 , 使“七擒孟获”的故事情节在两个版本的文本记录上存有不少差异 。 最主要的差异则表现在内容记载上 。

【三国|毛批三国为什么要篡改“七擒孟获”故事】首先 , 修改人物 。 如修改书中对于一些人物的称呼 , “毛评本”将“嘉靖本”中的孟获手下大将“董荼奴”元帅改为“董荼那”元帅 , 将“嘉靖本”中的“蛮貊众人”直接改为“孟获等众” 。 “毛评本”加入了“嘉靖本”中所没有的关索这一人物 。 “毛评本”描述关索为关公第三子 , 自荆州失陷 , 因逃难在鲍家庄养病 。 病愈后来西川见帝 , 恰在途中遇见征南之兵 , 特来投见 。

其次 , 修改情节 , 如删去了魏延大战雍闿时对雍闿“忘恩背义”“反国之贼”的大骂以及马岱“报国无门”的说辞 , 删去了众将士不堪孟获的侮辱想上阵决一死战的话语 , 删去了诸葛亮因破敌无法而准备投崖自尽的情节 。

那么“毛评本”《三国演义》为什么要这么修改呢?

任何文学作品都是历史的产物 , 都是作家苦苦思索并一发心中块垒的精神乐园 。

文章图片

当明末清初的文人在“夷夏之防一旦溃决于武力之陵躐 , 夷狄入居中夏 , 礼乐废而服饰改 , 言语异而制度变”之时 , 他们探寻精神该皈依何处 。 像“毛评本”之于“嘉靖本” , 将“七擒孟获”情节中不利于清王朝的言论予以删除 , 不仅是易代文人心态映射的影像 , 还是毛氏父子自我无奈的悲情显现 , 更是蕴含了其对当时整个世风、时风的慨叹与无奈 。

“毛评本”《三国志演义》由毛氏父子共同完成 , 最终由毛宗岗完成定稿 , 但毛氏父子的生平不见于正史 , 据现有的资料记载可知 , 毛氏父子生活在由明入清这一特殊时期 , 既没有像顾炎武、黄宗羲、王夫之受传统的民族思想影响固执地对于明朝的效忠 , 反对清王朝的民族压迫与歧视 , 也没有像“贰臣”钱谦益、吴伟业不愿仕清而违心仕清地走入仕途 , 其虽经山河易主、物是人非的社会变故的苦痛 , 还是选择了明哲保身 , 混迹于江湖 , 做一个默默无闻的升斗小民 。 但毛氏父子生活在“存天理灭人欲”“饿死事小失节事大”等理学教条深入人心的明代 , 从小深受儒家思想的教导 , 崇尚儒家思想与忠君志节 , 无疑对毛氏父子产生重要影响 。

推荐阅读

- 央视春晚特效为什么这么强?

- 《开端》更新连占十条热搜,王萌萌为什么下车,你真的看懂了吗?

- 为什么我们还在看春晚?

- 东西问|“年味中国”系列稿之四:为什么我们还在看春晚?

- 调解、相亲、恋爱指导……为什么情感类视频这么让人上头?

- 属于多代人的青春回忆节目快乐大本营,为什么会停播了?

- 为什么是白敬亭演《开端》?看完这档综艺你就知道了

- 闪光的乐队:《小白马》赢了可以理解,《下一个》为什么会输?

- 林志炫又输了,而且是连输三场,这是为什么呢

- 白敬亭光剑变装视频!为什么和我们期待的光剑变身是不一样的?