蒙古|“满大人”的荷包:清代喀尔喀蒙古的官与商( 二 )

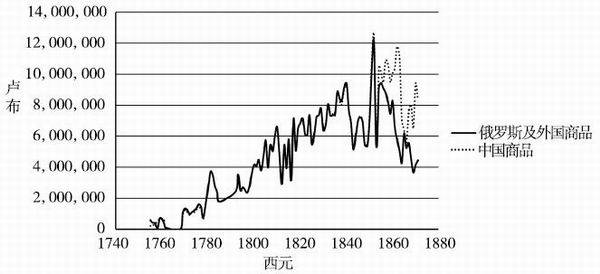

过去 , 黄仁宇教授认为 , 明清五百年政府是“不能在数字上管理”的国家 , 财政目标只放在维持政治现状 , 而非反映经济社会的动态 。 以张家口税关来说 , 是很典型的例子 。 俄国的《俄中通商历史统计概览》记录1755—1850年的中俄贸易数额 , 除了三次贸易中断期间未计 , 其他年间的贸易额参见图0—2 。 吉田金一利用俄文专著《俄中通商历史统计概览》讨论中俄一百年的贸易 , 他统计1755年中俄贸易总额为838820卢布 , 1800年为8385 , 646卢布 , 约增加九倍 。 至1850年为14576850卢布 , 是1800年的1.7倍 。 不过 , 俄国卢布在十九世纪贬值 , 如1802年纸卢布与银卢布的兑换为1:0.8 , 至1810年兑换为1:0.25 。 卢布贬值的原因是俄国向外借款 , 十九世纪初亚历山大一世登基时国家财力已匮乏 , 资金严重短缺 , 截至1809年 , 财政赤字已达1.57亿卢布 。 这就迫使沙皇政府不断增发纸币 。 此举导致流通中的纸币数量猛增 , 1802—1810年 , 纸币数量由2.305亿卢布增至5.794亿卢布 。 纸币的过度发行导致其汇市价格不稳 , 百元纸卢布从80银币降至25.4银币 。 图0—2是已扣除俄国货币贬值部分所绘制的中俄贸易额 。

文章图片

图2 1755-1850年中俄贸易额

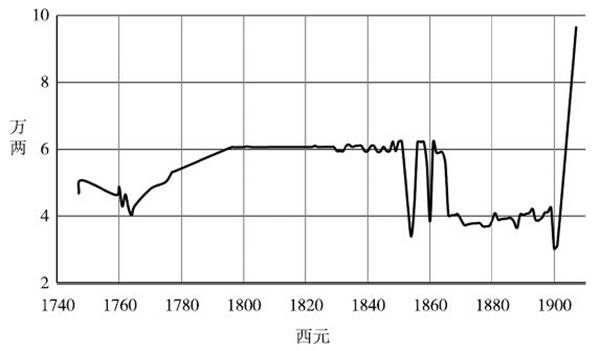

中俄贸易管理货物进出口的税关是张家口 , 1747年张家口征税缴交正税和盈余48013.89两 , 至1800年税为60937.6两 , 只增长12.7% , 1880年反而降到38623.87两 。 与之同时的广州贸易 , 1760—1761年进出口总额为901371两 , 1796—1797年进出口总额为8349289两 。 粤海关的关税自1755年486267两至1795年增为1171911两 。 显而易见 , 广州通商裨益财政 , 而张家口的关税诚如黄仁宇教授所说 , 商税不是国家税收的重要项目 。

文章图片

图3 清代张家口税收数量

张家口关税收入不多 , 可以从很多方面来讨论 , 张家口税关距离恰克图数千里 , 一来陆路税关不易管理;二来蒙古人免税 , 或趁着朝觐北京时帮商人携带物品;三来清政府拟定张家口税则着重中国出口的茶叶和布匹 , 对俄罗斯进口的毛皮或纺织品税轻 。 就财政资源的分配来说 , 岩井茂树认为中国专制国家财政的基本原则是采取“原额主义” , 但是收支的定额化与社会经济发展不协调 , 结果中央财政的角色相对降低 , 地方进行财政分权 。 从这个角度来分析清朝统治蒙古的政策 , 可以了解中央和地方财政的消长 。

文章图片

休息中的蒙古驼队(山本赞七郎1906年拍摄 , 现存于东京大学东洋文化研究所)

康熙二十八年(1689)的尼布楚条约协议俄国商队到北京贸易 , 康熙三十七年(1698)以后俄国的政府商队定期到北京贸易 , 大约三年一期 。 法国学者加斯东·加恩根据1728—1729年北京俄国商队的账册发现 , 1728年交易总额将近一千万法郎(约二十二万卢布) 。 然而 , 雍正五年(1727)中俄恰克图条约 , 规定俄国每三年派遣官家商队到北京贸易 , 官家商队往返一次至少需要三年 。 俄国商团到北京也花费不少 , 俄国政府必须给使团两年的特殊薪金、赠送皇帝和大臣的礼品以及运输费用 , 共约十万卢布 。 相较之下 , 商人每年都拿出十万卢布的资金投在恰克图的贸易上 , 所得到的利润比北京商队得到的还要多些 。 再者 , 俄国政府商队也面临其他地区的竞争压力 。 1721年之前 , 中国商人向俄国政府商队采购皮货赚了不少钱 , 之后库伦的走私贸易额为北京的四至五倍 , 皮货价格比北京便宜 , 致使北京的贸易垮台 , 中国商人赚不到钱 。 俄国借着减少到北京做贸易的商队次数 , 把市场由库伦移到恰克图作为最后的挣扎 。 恰克图像库伦一样 , 最后压倒了北京 。 恰克图条约规定两国在边界上建立市场 , 使得私商们获得利润 。 俄国商队在乾隆二年(1737)之后仍然继续来华 , 直到乾隆二十年(1755)才完全停止 。 商人的数目和货物的数量不如以前 , 因这时期的中俄贸易重心转移到恰克图 。

推荐阅读

- 内蒙古卫视大型文化综艺节目《长城长》开机

- 拔都身为蒙古帝国宗王之长,为什么不争大汗之位?

- 窝阔台|拔都身为蒙古帝国宗王之长,为什么不争大汗之位?

- 仙姐|于月仙最后录制综艺播出,给节目组留言:要去内蒙古不能录节目了

- 乡村大舞台|于月仙最后录制综艺播出,给节目组留言:要去内蒙古不能录节目了

- 杨九郎|德云团综第六期,秦霄贤唱《内蒙古黑怕》,张鹤伦跳起了蒙古舞

- 眼前事|于月仙最后录制综艺播出,给节目组留言:要去内蒙古不能录节目了

- 仙姐|于月仙最后录制综艺播出,给节目组留言称要去内蒙古不能录节目了

- 阎鹤祥|德云男团学跳蒙古舞,阎鹤祥摔倒在地,尚九熙的舞姿惊艳全场

- 内蒙古卫视|王芳不再隐瞒,揭开与王为念的真实关系,这就是单身至今的理由?