前秦|淝水之战:百万大军的诅咒

_原题为 淝水之战:百万大军的诅咒

东晋太元八年(383年)十一月 , 东晋在淝水之战中完败前秦 , 按照流行的说法是 , 谢石、谢玄仅以八万北府兵击垮国力正值巅峰的苻坚87万大军 , 创造了中国战争史上的奇迹 。

但除了以少胜多之外 , 淝水之战其实是一场相当乏味的战役 , 严格来说都算不上一场像样的决战 , 双方甚至还没有开始你来我往的厮杀 , 前秦大军抱着半渡而击的想法刚刚主动放晋军过河 , 就在晋军降将朱序一声“秦军败矣”中 , “自相蹈藉而死者 , 蔽野塞川” , 整场会战可能在几小时内即告结束 。 前秦的精锐骑兵 , 苻坚的百万大军 , 对战局几乎没有起到什么作用就一触即溃 , 唯一的贡献可能就是发明了成语“风声鹤唳”;而前秦帝国也在淝水战败后一蹶不振 , 一代天骄苻坚两年后也兵败身亡于帝国的土崩瓦解中 。

淝水之战及战前究竟发生了什么?战前号称“投鞭于江 , 足断其流”的百万大军不经一战就溃不成军 , 这即使在素以“以少胜多”战例众多而著称的中国古代战争史中 , 也是相当吊诡的 , 如田余庆先生所说 , 淝水之战的胜利甚至给人“得之偶然、取之甚易之感” 。

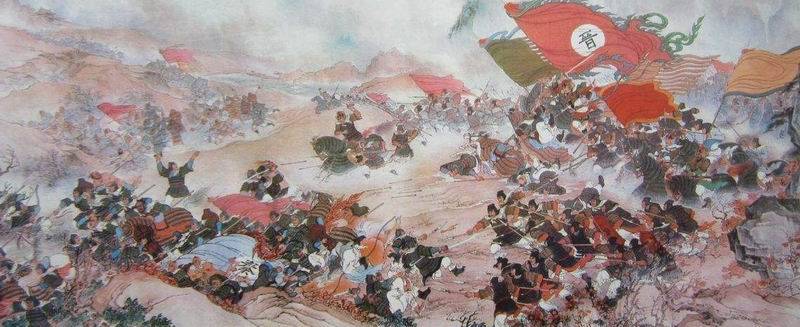

文章图片

淝水之战

淝水之战前史

从狭义上而言 , 爆发于太元八年(383年)十一月的淝水之战是一场“未经决战的决战” , 但从广义上的苻坚攻晋乃至更广义的秦晋战争来看 , 双方为了淝水之战这场决战已鏖战数年 。

太元元年(376年)八月 , 前秦攻灭前凉 , 最后完成了北方统一 。 在此之前一年 , 苻坚身边的第一功臣王猛去世 。

而在淝水之战前夕 , 东晋已经存在了60余年 , 曾与司马家“共天下”的两大门阀:琅邪王氏和颍川庾氏 , 已淡出历史舞台 。 而随着373年桓温的病死 , 谯国桓氏也开始走下坡路 , 桓温之弟桓冲尚控制着长江中游的荆襄地区 , 与建康的东晋中央朝廷分庭抗礼 , 延续着这一时代著名的“荆扬之争”;淝水之战时 , 陈郡谢氏正崛起为一个与司马氏“共天下”的新顶级世家 , 谢安也成为东晋的战时总指挥 。

尽管王猛死前留下了“臣没之后 , 愿不以晋为图 。 鲜卑、羌虏 , 我之仇也 , 终为人患 , 宜渐除之 , 以便社稷”的“不攻晋”遗言 , 但志在一统的苻坚还是在378年开始发动了对东晋的战争 。

在太元三至四年(378—379年)秦晋战争的第一阶段中 , 前秦并未起倾国之兵 , 战争性质也不是“灭国之战” , 某种意义上算是大决战的前奏 。 双方在这一阶段中总体上算是打成了平手 , 至多是前秦略占上风而已 。 前秦付出了重大代价之后 , 在荆襄一线攻占了襄阳 , 生俘了日后在淝水之战中以一人搅动全局的朱序;在淮南一线 , 秦军先是攻取了彭城、淮阴和盱眙 , 但在三阿(今江苏扬州西北)之围中大败 , 而后又一路丢掉了淮阴和盱眙 , 除了保住彭城之外 , 事实上输掉了淮南之战 , 更重要的是 , 此战是重建后的北府兵初露锋芒 , 以五万人大败十余万前秦军 。

四年后 , 也就是383年 , 苻坚终于决定进行总动员 , 展开对东晋的最后决战 , 这一阶段的战争也可以看作“广义上”的淝水之战 。

淝水之战前 , 秦晋两军事实上进行过一次真正意义上的对决——洛涧之战 , 而且时间甚至也与淝水之战同月(十一月) 。 这次晋军的主角仍然是北府兵 , 勇将刘牢之率五千精兵强渡洛涧 , 在野战中击败了秦军名将梁成率领的五万大军(也有一说是两万) , 这一战秦军阵亡和被俘的人数高达1.5万 , 基本属于被打残的状态 。 如果按照五万人的口径计算 , 北府军此战等于击败了十倍于己的敌人 , 兵力之悬殊甚至超过了淝水之战的一比四(具体数据稍后会说到) 。

推荐阅读

- 她自称是“仙术”继承者?红莲不服,《金铲铲之战》青春赛打响

- 荧屏开启“跨年档”收视之战,谁将成为大赢家?

- 《跑男》收官之战,有种回归巅峰的感觉,他堪称最佳“气氛担当”

- 《冬日暖央young》打响雪之战,小撒“抠出二室一厅”

- 奔跑吧收官之战公布海报,大家一起挥拳,只有李晨和宋雨琦很特殊

- 收官之战果然不同凡响!杨超越的打扮很潮,灵儿的薄纱黑裙更完美

- 火热的《我们的歌》收官之战,薛之谦却给人敲“警钟”?别有深意

- 全明星赛年度收官之战!大结局好热闹,杨超越和许君聪首次登场

- 拳头:《英雄联盟:双城之战》第二季正制作中,但不会在明年上线

- LOL《双城之战》第二季预告公开!金克丝挑衅蔚,狼人成重要角色