文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

导读:“考古”正以新面貌走向广泛大众视野 。 当“考古”摆脱深奥冷门的刻板印象 , 年代久远的文物将不再遥不可及 , 厚重的历史也可以鲜活有趣 。 当然 , 这离不开传播方式的创新 。 定位为大型考古类文化节目的《中国考古大会》正以全新的综艺形式打开“考古” 。

来源:CMNC—广电头条文/白芷

2021年 , 适逢中国考古学诞生100周年 。

今年3月 , 三星堆遗址因最新考古挖掘成果 , 成功霸屏出圈 。 “三星堆连拆6个盲盒”“历史书又厚了几页”等妙语评论接连霸榜热搜 。

新时代 , “考古”正以新面貌走向广泛大众视野 。 当“考古”摆脱深奥冷门的刻板印象 , 年代久远的文物将不再遥不可及 , 厚重的历史也可以鲜活有趣 。

当然 , 这离不开传播方式的创新 。

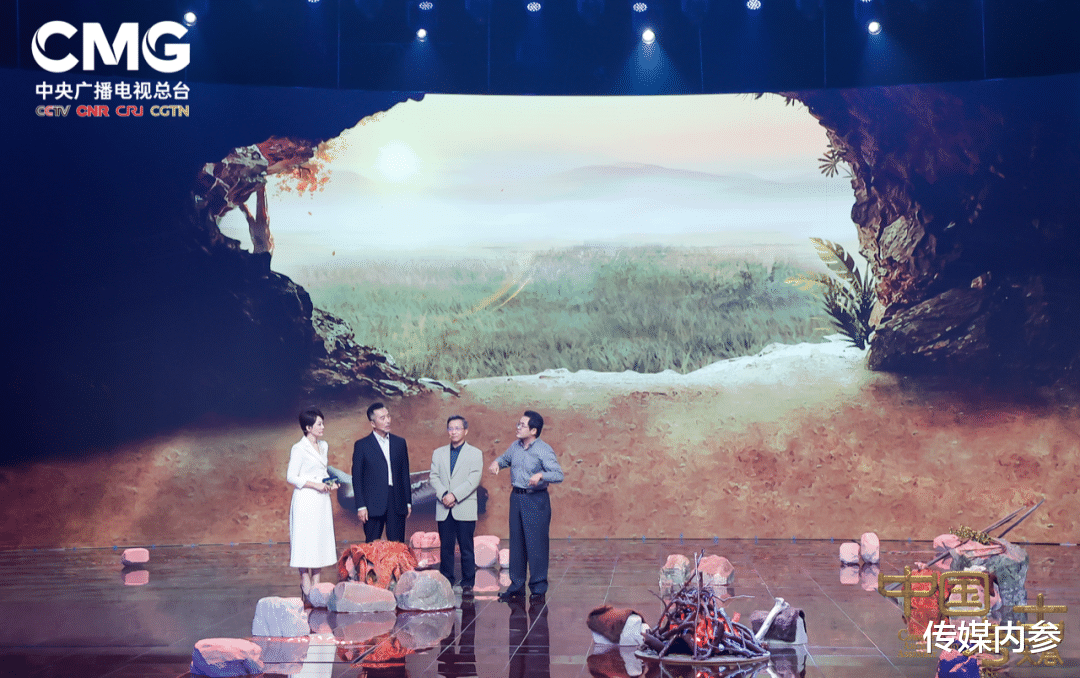

“考古”历来多以纪录片的形式作荧屏呈现 , 严肃厚重的形象与此有着强关联 。 定位为大型考古类文化节目的《中国考古大会》正以全新的综艺形式打开“考古” 。

“考古”的题材和呈现 , 在开播之初就对观众具备足够的吸引力 , 且央视“大会”系列IP一以贯之的制作水准和内容实力也充分赋能这档新节目 。

究竟 , 《中国考古大会》将如何揭秘考古 , 又会带给观众怎样的视听震撼呢?

「内容版块」的设计与「叙事模式」的建构

站在观众的角度考虑一档综艺的视听呈现 , 无外乎观众想看什么 , 要怎样看 , 以及如何看得精彩等几大问题 。 一档综艺的制作则是相对应的 , 满足观众需求的“给”的过程 。

当然 , 《中国考古大会》的诞生并不是一味地“给” , 而是在文化综艺的拓宽和引领中 , 充分考虑“如何给”的问题 。 如何满足观众视听需求 , 直指综艺节目内容版块的顶层设计与叙事模式的建构 。

《中国考古大会》选取中国考古学百年历程中 , 最具代表性的重大考古发现、文化遗存、遗址文物等进行荧屏呈现 。 以每个代表发现为主题 , 深挖其背后的故事 , 进行综艺模式的创意和知识点包装 , 将考古发掘研究与史海钩沉熔于一炉 , 梳理中华文明起源和发展的历史脉络 。

纵观“北京周口店”的节目呈现 , 其内容整体包含真实考古事件的复原、考古现场的还原、考古过程的解密以及考古文物的解读等几大版块 , 将遗址及文物的方方面面尽数呈现在观众眼前 。

而在串联内容版块的叙事线索 , 即叙事模式的建构上 , 节目选拔了不同年龄、职业、学识的文化遗产守护者或爱好者作为“考古推广人” , 以挑战不同任务的探秘闯关形式 , 层层推进节目叙事 , 穿插融合专家解读、实景纪录等多种形式 , 建构出多维度空间的交互 , 将考古、历史等知识融入其中 , 讲述考古背后鲜为人知的经历和故事 。

节目中 , 演员郑晓宁化身考古推广人 , 带领两位考古爱好者以周口店遗址中北京猿人化石、动物化石、石器、用火的发现发掘等为线索进行闯关 , 在“考古观察团”专家伴随解读中 , 展现了裴文中、贾兰坡等考古科学家在周口店的考古事迹 , 并讲述了北京猿人的体质结构、解读猿人洞13层地层中动物化石上的石器痕迹和火塘等考古知识 。

另外 , 节目还通过一场舞台秀表演 , 复现了山顶洞人的狩猎场景;通过“考古实验室”的互动环节 , 细致解析了山顶洞人的缝补、穿戴等生活方式 。 《中国考古大会》的如此叙事 , 不仅创新呈现了考古方方面面的知识 , 更让知识的呈现生动有趣 , 具备极强的吸睛力 。

「剧情式演进」的沉浸感与

「沉浸式互动」的代入感

根据考古发掘的过程和历史推进的脉络 , 以考古推广人为载体和角色形象展开叙事 , 《中国考古大会》打磨出了“剧情式”演进的综艺模式 。 伴随着考古推广人的探秘闯关活动 , 节目中的考古历史和经历得以一步步展开并延伸下去 , 如节目中的“挖脊椎骨”“打石器”“拼头骨” , 在“考古实验室”中的“贝壳穿孔”和“骨针刺绣”挑战 , 尽皆对应了节目的内容呈现和传播需求 。

推荐阅读

- 远隔38万公里,为何宇航员登上月球后,却偏偏不敢回头看地球?

- 私人公司也能训练宇航员,美国首个私人宇航员任务将于3月底发射

- 太空旅行,“普通”的四个人,其实一点也不“普通”

- 景海鹏:中国唯一一位三次登上太空的人,妻子子女如今何在?

- 日本想抢在我国之前,蹭美国飞船实现载人登月,正在海选宇航员?

- 谁会成为第一个登录火星的机构?

- 你想上天当宇航员吗, 现在努力来得及

- 被“科学”耽误了的运动员和音乐家!

- 如果举全球之力,想尽一切办法,能否造出一艘星舰?

- 人类文明创造的万千哲理,为什么我只认它?其余都是“心灵鸡汤”