徐吉钊:基于低场核磁共振技术的液态CO2循环致裂煤体孔隙特征演化规律

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

创新点

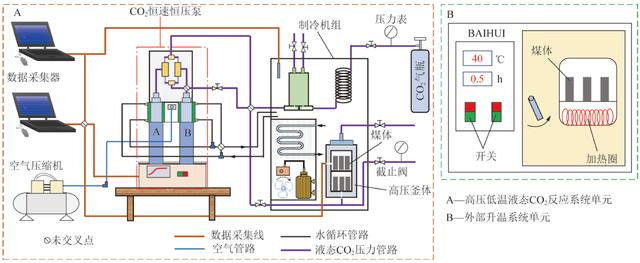

【徐吉钊:基于低场核磁共振技术的液态CO2循环致裂煤体孔隙特征演化规律】自主研发了液态CO2循环致裂试验平台 , 基于低场核磁共振弛豫技术分析了液态CO2循环作用煤体孔裂隙结构演化规律 , 结合几何分形理论探讨了孔隙几何参数与分形维数之间的相关关系 , 揭示了液态CO2循环作用促进煤体多尺度孔裂隙结构的扩容及延伸 , 定量表征了裂隙贯通性和渗透特性的时空演化规律 。

基于低场核磁共振技术的液态CO2循环致裂煤体孔隙特征演化规律

作者:徐吉钊12 , 翟成12 , 桑树勋34 , 孙勇12 , 丛钰洲12 , 郑仰峰12 , 唐伟12

单位:1.中国矿业大学 煤矿瓦斯与火灾防治教育部重点实验室;2.中国矿业大学 安全工程学院;3.中国矿业大学 资源与地球科学学院;4.中国矿业大学 煤层气成藏与地质过程教育部重点实验室

背 景

瓦斯高效智能抽采是有效防治煤层瓦斯突出、保障煤矿安全开采的重要举措 , 而煤层高瓦斯含量、低孔渗性及复杂地质结构往往成为制约煤矿集约化开采的主要影响因素 。 作为一低温惰性压裂液 , BULLEN和LILLIES提出利用纯100%液态CO2流体代替压力水致裂煤层来提高气体产量 , 可极大地减少水资源的消耗量 。 美国圣胡安盆地于1995—2001年期间开展了大规模的液态CO2注入煤层工程试验 , 其中约3.36×105t的CO2介质注入4口井内 , 提高了气体抽采效率 。 2010年沁水盆地的SX-001井注入CO2试验结果表明 , 注入后的产气率是注入前的2.45倍 。 针对液态CO2循环作用煤体多尺度孔裂隙结构的变化表征 , 现有研究大多局限于尺寸效应和孔隙表观特征参量的研究 , 而基于核磁弛豫特征的CO2作用煤体的孔隙分形特征演化规律研究较少 。

摘 要

煤层低孔渗特征成为制约瓦斯高效率抽采的主要瓶颈 , 现多采用强化致裂增透技术来改造煤储层孔隙结构 , 旨在提高煤体渗透率 。 液态CO2循环致裂能够通过循环热应力、相变致裂及疲劳损伤的耦合效应协同致裂煤体 , 可联合低场核磁共振技术实现煤体孔裂隙结构的定量表征 , 而基于核磁共振技术对液态CO2循环作用煤体孔隙的几何特征演化规律研究较少 。

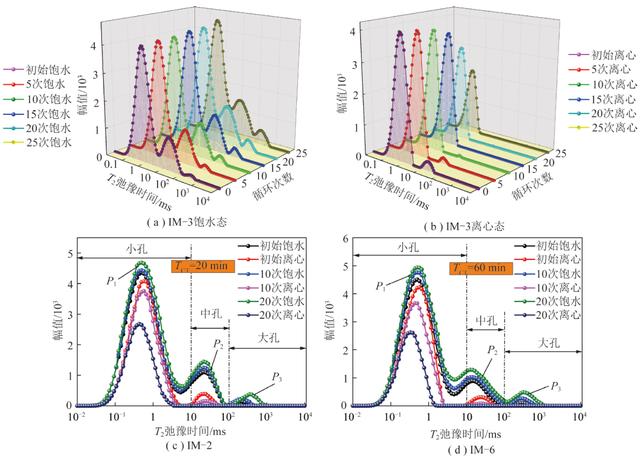

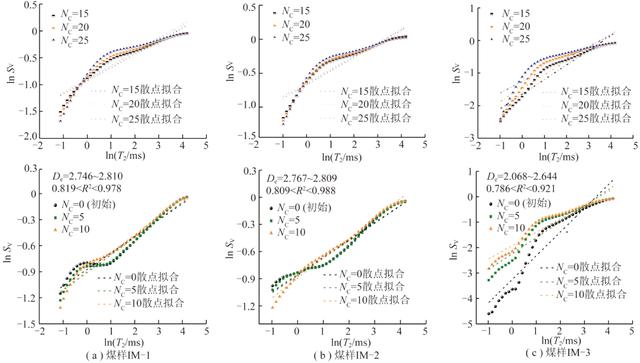

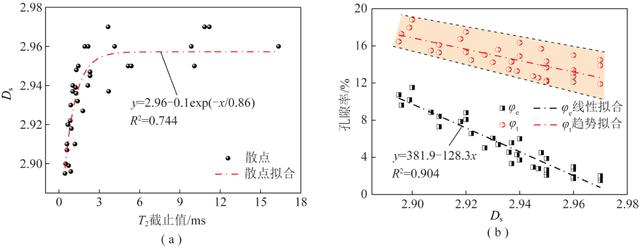

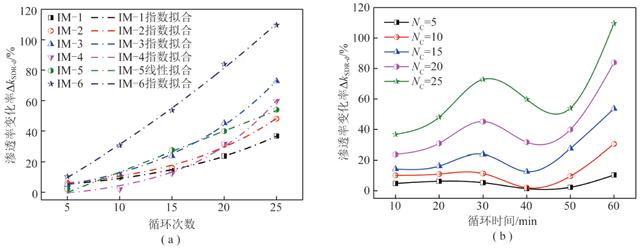

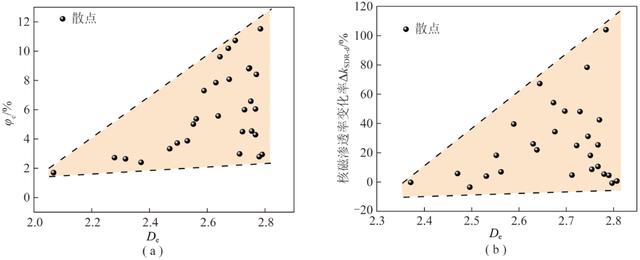

基于自主研发的液态CO2循环致裂试验平台 , 对多个褐煤试样进行循环冲击作用 , 采用低场核磁弛豫技术对循环作用煤体的孔裂隙结构进行统计监测 , 并结合几何分形理论探讨了渗流孔分形维数Ds、有效贯通孔分形维数De、T2截止值、孔隙率、渗透率的耦合关系 。统计分析液态CO2循环作用后煤体端面不同裂隙形态的差异性与基质非均质性、原始孔裂隙结构的相互关系;“饱水-离心”联测法获得的T2弛豫谱曲线表征液态CO2循环作用煤体的总孔隙率φt、有效孔隙率φe、核磁渗透率kSDR-d及其增长率ΔkSDR-d均有所增加 , 利用基于T2谱构建的几何分形计算模型 , 论证了渗流孔和有效贯通孔具有较好的分形特征 , 而吸附孔不具备分形特征 。 Ds与T2截止值存在“快速增大—缓慢增大”的指数拟合关系 , 分别与φt , φe , kSDR-d和ΔkSDR-d存在负相关关系 , 而De分别与φe和ΔkSDR-d呈正相关 , 揭示了液态CO2循环作用能够促进煤基质内多尺度孔裂隙结构的扩容及延伸 , 裂隙间的贯通率和渗透特性大幅提升 。

图 片

液态CO2循环致裂试验平台示意

推荐阅读

- 基于血红蛋白的氧载体化合物可以保障宇航员的安全

- 科学家提出了基于多个单行激光扫描仪的系统,用于跟踪行人步行时的双脚

- 个人对知识的理解与获取往往基于其对环境的理性认知

- 随着深度神经网络的发展,基于片段或支架的方法重新兴起

- 基于科学实验基础的肠道菌群与亚健康状态的联系

- 乙肝药物发现,基于RG-7834衍生物,可减少HBsAg兼具肝靶向性

- 历史上最严重的基于时间的编码错误

- 3笔基于传闻的现实交易:费城让步西蒙斯,独行侠2换1,火箭1换3

- 自闭症小鼠海马记忆系统的缺陷表型——基于微环路的研究

- 不到1小时出结果!美研制基于CRISPR的新冠快速诊断工具