油田中 , 枯竭的油藏真的“没油”了吗?一种能够直接“吃掉”石油“吐出”甲烷气体的古菌Ca. Methanoliparum近日被中国科学家发现 , 有望让枯竭油藏重获“生机” 。 北京时间12月23日凌晨 , 相关成果在线发表于《自然》杂志 。

众所周知 , 漫长岁月里 , 动植物遗体等复杂有机物在地下特殊环境和各类微生物的共同作用下 , 形成了石油和天然气等“自然的馈赠” 。 而在生成天然气的过程中 , 一类具有产甲烷功能的古菌功不可没 。

古菌可能是地球上第一批生物居民 。 它们藏于深海、高温等极端环境 , 个头小到肉眼看不见 , 却有着不可估量的“大本领” , 近年来相关国际研究不断升温 。

此前 , 学界认为 , 具有产甲烷功能的这类古菌在生长过程中并不能直接“吃掉”复杂有机物 。 在地下特殊环境里 , 它必须得到其他微生物的协同帮助 , 经历多步骤的代谢过程 , 才能获取有机物的养分 , 最终生成天然气的主要成分——甲烷 。

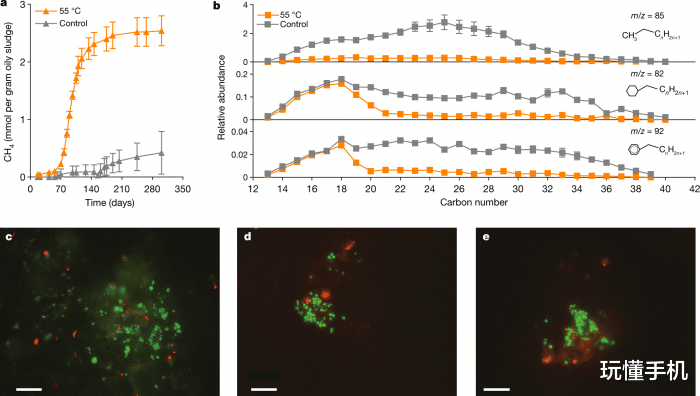

农业农村部沼气科学研究所能源微生物创新团队与深圳大学、中石化采油微生物重点实验室等单位合作 , 从我国胜利油田的一处地下油藏中发现了一种独特古菌 。 课题组通过同位素标记培养等技术发现 , 这种古菌在生长过程中 , “绕过”了所有传统代谢步骤 , 可不与其他微生物合作 , 独立“吃掉”复杂有机物 , 产生甲烷气体 。 而石油的主要成分正是比较复杂的有机物 , 实验证明 , 这种古菌可以直接“吃掉”石油 , 生成甲烷 。

《自然》认为 , 这一发现令产甲烷古菌的基础研究迈出了一大步 , 更指向了未来的应用前景 。 农业农村部沼气科学研究所研究员承磊介绍 , 我国的能源资源禀赋“缺油、少气” , 地质结构复杂 。 受技术条件制约 , 目前 , 国内许多油田可开采的石油量不足真正储量的一半 , 大量石油在“沉睡” 。 一些老油田开采难度日益加大 , 已出现诸多低品质油藏甚至枯竭油藏 。

“为此 , 我们提出了‘地下沼气工程’计划——经大量培养后 , 将这种古菌注入已枯竭或低品质油藏 , 使难以开采的石油部分转化为易于开采的甲烷气体 , 并最终处理为天然气 , ‘点油成气’ , 实现这些地区的油气共采 。 ”承磊说 。

【古菌新种“吃掉”石油“吐出”甲烷 枯竭油藏有望重获“生机”】据农业农村部沼气科学研究所所长王登山初步估算 , 若对我国现存所有地下枯竭油藏进行上述开采 , 所产油气总量有望达到4亿吨~8.5亿吨 , 相当于再造一个十年稳产的大庆油田 。 王登山表示 , 这不仅对保障我国能源安全具有重要价值 , 也为全球化石能源行业碳减排提供了一条新的技术路径 。

推荐阅读

- 一天20次,日赚一万元,失足女被抓时累到虚脱:扶我一把,我腿软

- 既然琥珀能保昆虫万年不腐,古人为何不用琥珀来给尸体做防腐?

- 一场火在地球上烧了50年,平均每年造成500亿损失,至今无法扑灭

- 灵魂真实存在吗?科学家描绘出死后的世界

- 深入地了解地球上的土壤、水和空气,有助于寻找新生命

- ?冰和岩石栖息地中现存的垫子世界

- ?尤卡坦半岛的大量微生物

- 新冠病毒最终可能走向“静默”与人类共存

- 平行宇宙存在吗?消失多年的潘博文去哪了?为何说他从未出现过?

- 50万年前,北京猿人没能爬到食物链顶端,却成了蚕食同类的恶魔