舍尔|编辑部荐书 | 编辑领读《哥德尔 艾舍尔 巴赫——集异璧之大成》( 三 )

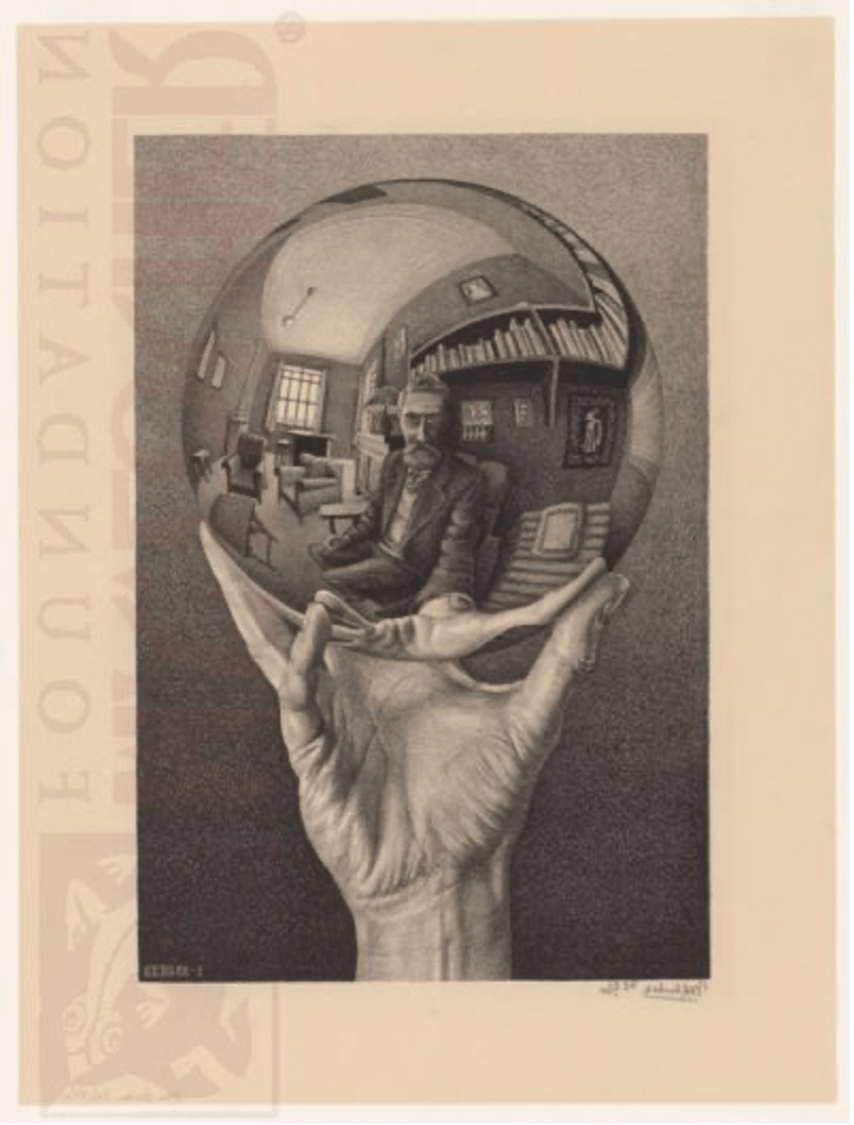

但是 , 即便用足够简洁、清晰的计算机语言对遗传生物学进行刻画和模拟 , 依然难以避免“怪圈”的出现 , 因为语言、数据、程序 , 以及关于它的解释程序和处理机纵横交错在一起 。 它们有时可以被清晰地进行分层 , 就像你的目光沿着艾舍尔的画作 , 会登上一级一级台阶 , 但是最终关于它的说明会回到原点 , 因为不同层级混合在一起 , 互相解释、互相定义 , 甚至自定义 。

三.向计算机科学与哲学的延伸

《哥德尔 艾舍尔 巴赫——集异璧之大成》对“怪圈”的考察 , 最终落脚于对人工智能的思考 , 启发了不少科学工作者 。 与此同时 , 它涉及了一些更深层次的哲学问题:当对人工智能进行展望时 , 如何理解“智能”?甚至更进一步 , 什么是“理解”?

由此 , 我们不得不回到追问的起点 , 那就是发问中的我们自己 , 人类的自我意识和主观感受 。

文章图片

Hand with Reflecting Sphere (Self Portrait in Spherical Mirror). January 1935, Lithograph.[11]

“人工智能”被认为是最前沿的领域 , 但是人们对什么是“智能”并没有达成共识 。 如果将它定位为能够下棋、求函数、无人驾驶 , 那么它已经存在 , 甚至比人做的更加优秀 。 但是:“如果智能包括学习、创造、情感响应、美的感受力、自我意识 , 那前面的路就还长 , 而且可能一致要到我们完全复制了一个活的大脑 , 才算是实现了这些 。 ”[12]

这也就是说 , 如果我们对“智能”的要求更高 , 那么它模拟的人类意识特征就要更加广泛 , 其中一条进路是让机器深入“较低的”层次 , 也就是模仿大脑的机制(这并不是说大脑低级 , 而是指它更加现实和基础) 。 侯世达将它总结为“人工智能论题”: “随着智能机的发展 , 它的基础机制会逐渐收敛于人类智能的基础机制 。 ”[13]

文章图片

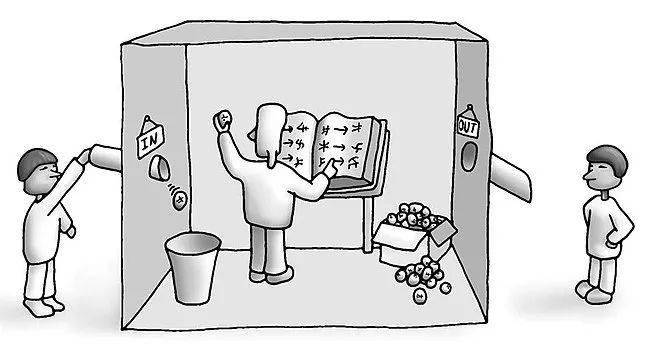

Visualization of John Searle's "Chinese Room"[14]

但 是 ,模拟大脑就代表就能够模拟心智吗?

答案可能是否定的 。 其中一个因素在于 , 心智涉及非常复杂的“意义”问题 , 模拟出的“句法”不同于“语义” 。 心灵哲学家塞尔、丘奇兰德等人曾就“句法”能否产生“语义”展开争论 , 但更复杂的是 , 在命题语言之外 , 世界呈现给我们的东西更为多样 , 音乐、绘画、自然景物都向我们展现自身 , 它们的意义不止于脑与物之间的对应 , 而是向四面八方扩散、盘根错节交织在一起的:

“当把‘形式’这个词用于各式各样形状复杂的结构时 , 想想它的意义是很有意思的 。 例如 , 当我们观赏一幅画并感到美时 , 引起我们反应的是什么?是视网膜上的点和线的‘形式’吗?显然一定是的 , 因为它就是如此进入我们头脑的分析机制的——不过这一处理过程的复杂性是我们感到并不只是看到了一个二维的表面 , 我们在对这幅画的某种内在意义——某种莫名其妙地陷入了二维的那个多维对象——产生共鸣 。 这里重要的是‘意义’这个词 。 我们的心智有一些接受二维模型的解释机制 , 然后再从中‘抽’出高维概念 , 这些高维概念复杂得我们无法有意识地对之进行描述 。 其实 , 我们对音乐的反应也是一样 。 ”[15]

推荐阅读

- 极端|2022,我们相信

- 市场资讯|微博文学启动说书人招募计划 资源扶持博主创作优质荐书内容

- 社会|荐书

- 核心|若是将精神视为人类存在的核心,或许人类需要将整个宇宙当作游乐场 | 一周荐书

- 市民|AR荐书,“泡”书房的新体验

- 社交|Facebook首席营收官费舍尔宣布离职

- 新浪科技|Facebook首席营收官费舍尔宣布离职

- 科学技术|荐书

- 工作|荐书

- 美国|荐书