望远镜在人们的心目中 , 常常和天文学“绑定” , 一说起天文台、天文馆 , 心目中多半首先浮现出望远镜的形象 。

天文台、天文馆之类的机构 , 也常常把望远镜作为自己的形象代表之一 。

本文图片

北京天文馆的磁性纸书签 , 望远镜的形象占了一半

的确 , 在望远镜刚诞生不久 , 它就成为了天文学家的眼睛 , 帮助天文学进入了一个全新的时代 。

01

1609年 , 伽利略首先把一具在现在看来相当简陋的望远镜指向星空 。 望远镜将银河分解成了繁星点点 , 让月球表面的坑坑洼洼暴露出来 , 金星呈现出好像月相一般的形状变化 , 而木星似乎多出了两只“耳朵” 。 这些 , 都是人眼不可能看清的 。

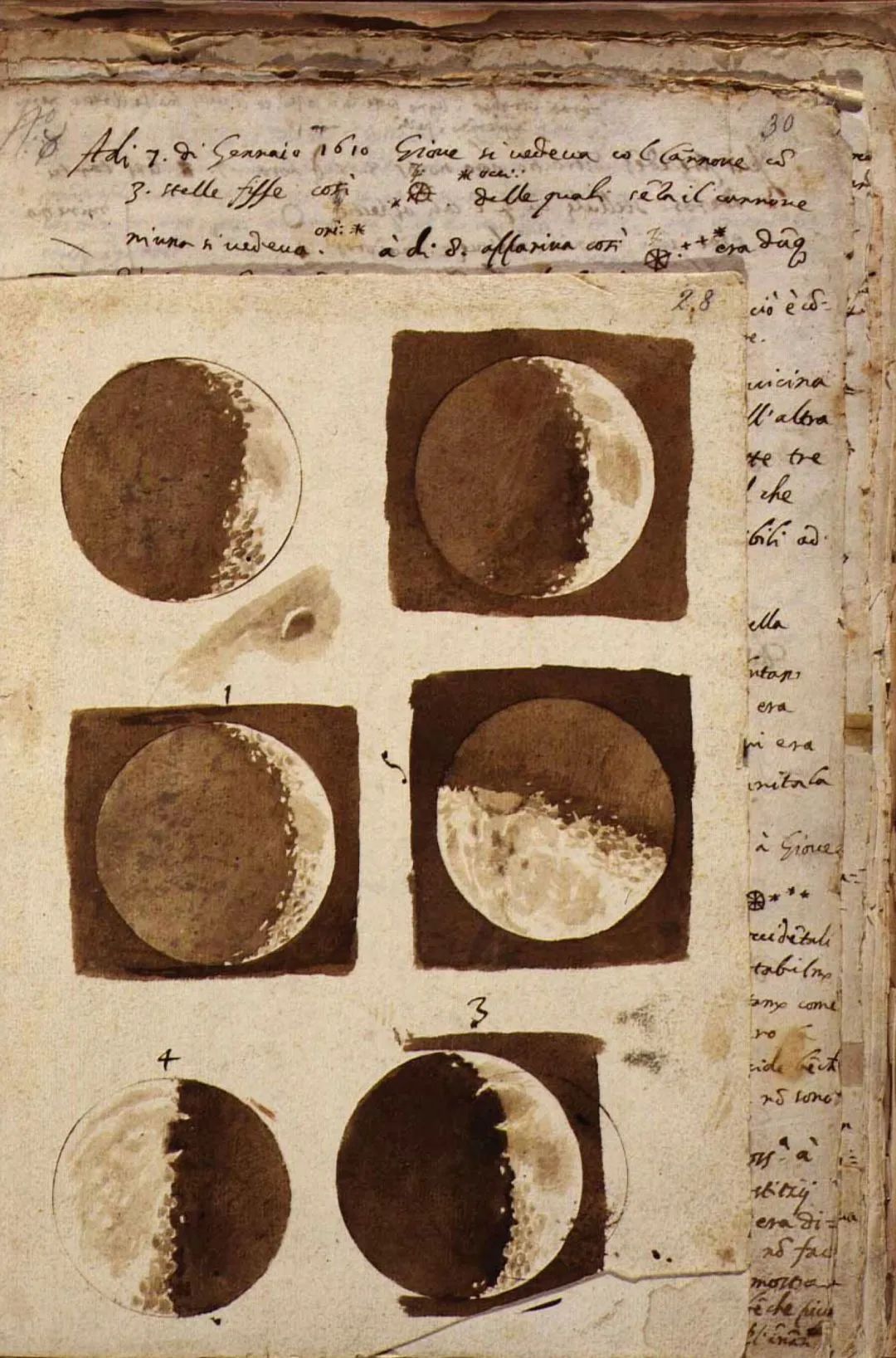

本文图片

伽利略在1609年观察月面的手稿

在伽利略的时代 , 用望远镜观察星空 , 人眼必须凑在目镜上 , 接收光线的还是人的眼睛 。 只不过 , 望远镜的口径比人眼的瞳孔要大得多 , 能够收集到更多来自星星的光线 。

如果把星光想象成下雨 , 人眼像是一只杯子 , 望远镜则是一只大水盆 。 在同样的时间里 , 当然是水盆接到的雨水更多 。 就算雨再小 , 水盆接到的水也可能装满杯子 , 让人眼分辨出原本微弱的星光 。

所以 , 对天文学家来说 , 望远镜的口径 , 毋庸置疑是越大越好 。 历史上的人们不断地试图造出更大的望远镜 , 看清更深更远的宇宙 。

随着望远镜的增大 , 最初的这种用透镜的折射来会聚光线的“折射式望远镜” , 缺点也被放大而暴露出来 。 最大的问题是“色差” , 星光中不同颜色的光线 , 在经过透镜时的折射率不一致 , 难以在最后会聚到同一点上 , 这就是“色散” , 带来的成像变形就是色差 。 虽然后来用了加长镜筒、发明消色散透镜等种种方法 , 也无法彻底解决由玻璃材料本身带来的色差问题 。

另一个问题是“像差” , 这是由镜片形状不够完美造成的 , 镜片加工时的工艺缺陷和镜片自身重力造成的变形都是像差的来源 。 所以 , 折射望远镜的大小有限 , 史上最大的折射望远镜在美国芝加哥的叶凯士天文台 , 口径40英寸(1.02米) 。

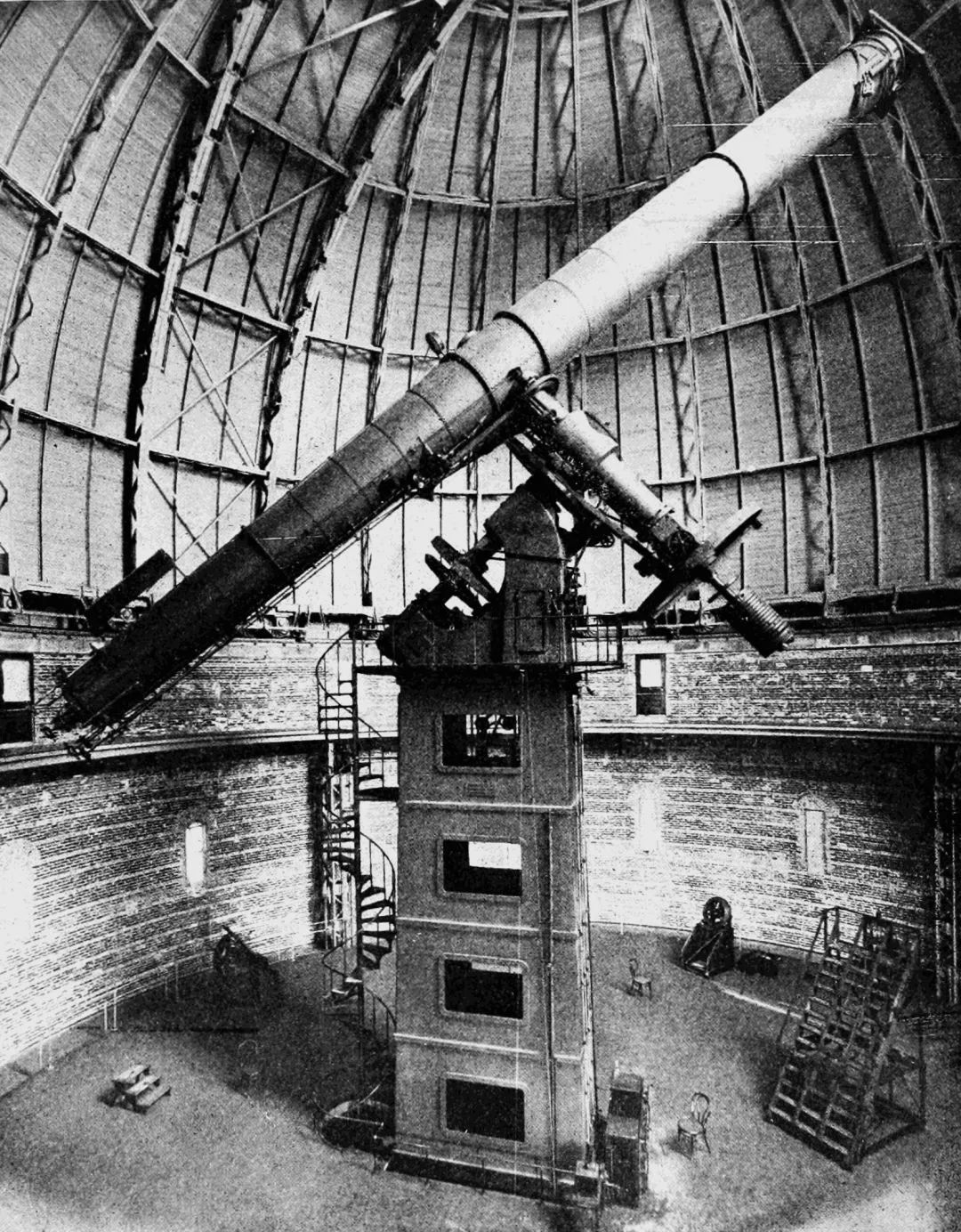

本文图片

叶凯士天文台的40英寸折射望远镜 , 至今仍是世界上最大的折射望远镜

02

为了规避折射望远镜的种种缺点 , 大型天文望远镜都是采用反射镜来会聚光线的“反射式望远镜” 。 这种望远镜是由牛顿首先设计出来的 。 当时世界上其他的聪明头脑都在煞费苦心寻找减小色差的方法 , 色散这个东西本来就是由牛顿首先发现的 , 但他这次却直接换了张牌桌:不跟透镜玩儿 , 不就没有色差了吗?!

没错 , 光线不需要经过透镜 , 就没有了色差 。 反射镜能不能有效地把光线会聚到一起 , 取决于镜面形状的设计 。 球面、抛物面、双曲面等不同形状的镜面 , 在磨制工艺难度、视场大小、光线会聚精准度(也就是成像的变形程度)上各有优劣 , 没有哪种镜面是完美的 。

在价格、用途、使用方便程度等等限制条件的权衡下 , 大型专业天文台的主力望远镜 , 采用主镜和副镜都是双曲面的设计较多 , 而爱好者常用的小型望远镜 , 则很多采用椭球面和球面结合的系统 。

目前世界上最大的单体光学望远镜是位于加纳利群岛的加纳利大望远镜 , 口径10.4米 。 几十米量级的更大型的望远镜也已经在建设中 , 天文学家的“眼睛”正在越来越大 。

本文图片

加纳利大望远镜(图源Pachango)

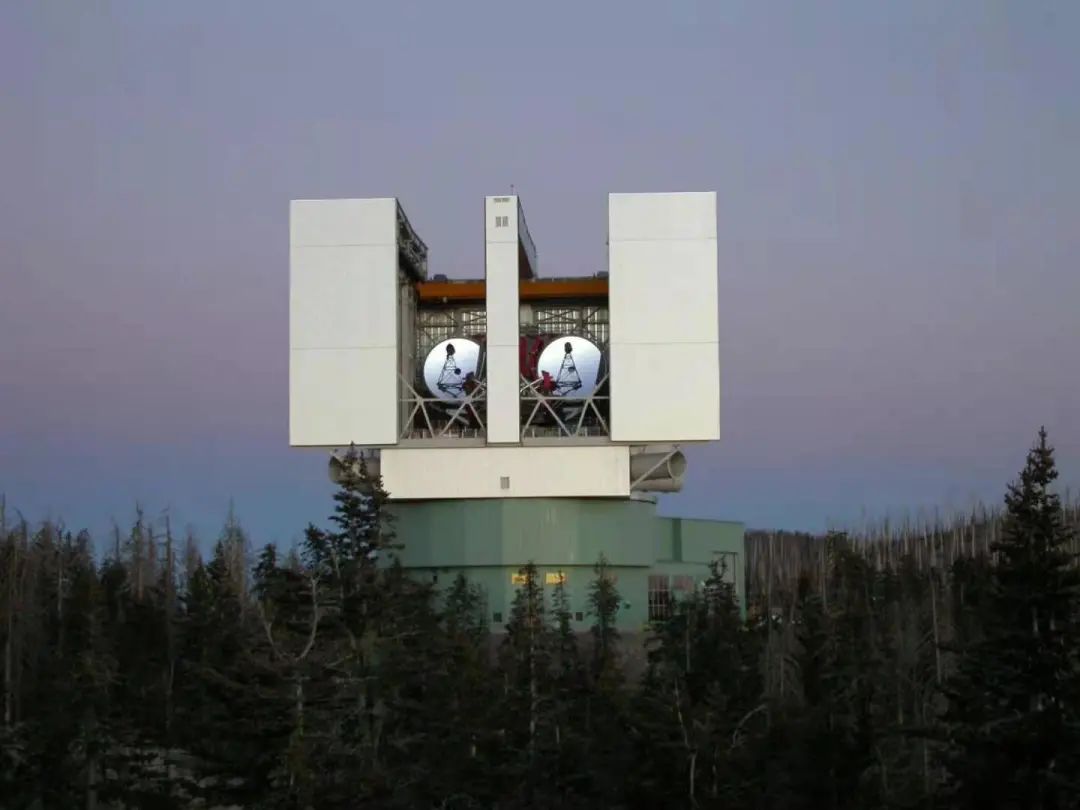

如果能把不同望远镜接收到的光整合到一起 , 就像人的双眼看到同样的图像 , 双眼视力总是好于单眼一样 , 望远镜的有效口径还会变大 。 比如位于美国亚利桑那的大双筒望远镜 , 用两个口径8.4米的镜子 , 达到了相当于11.8米口径的效果 。

本文图片

大双筒望远镜(图源NASA)

03

增大望远镜的口径只是增强天文学家“视力”的一个方面 。 在照相术发明之前 , 不管望远镜的口径做到多大 , 最后的成像工具还是观察者的视网膜 。 要告诉别人自己看到了什么 , 就得像伽利略那样画出来 。 要是你不幸是位“灵魂画手” , 恐怕就当不了天文学家 。 而且受画技的限制 , 从眼中转到笔下 , 精确度总得打点折扣 。

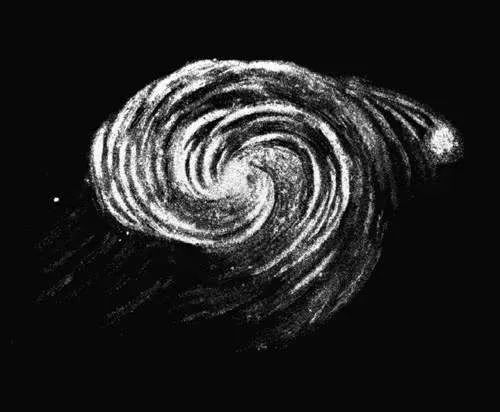

比如星空中一个有名的旋涡星系M51 , 直到现在还是天文摄影爱好者的常规目标 。 19世纪的罗斯伯爵三世用当时世界上最大的1.8米望远镜观测了它 , 留下的观测记录是这样的:

本文图片

作者的同事詹想用20厘米的小望远镜拍摄出来的效果是这样的:

本文图片

为什么用小望远镜也能达成这样的效果呢?因为照相术可以长时间曝光 , 现代技术更是可以把多张照片叠加到一起 , 让更多的细节能够呈现出来 。

还是用之前下雨的那个比喻 , 同样下着毛毛雨 , 人眼好像一只杯子 , 而且只能在雨中放很短的时间 , 连个杯子底都打不湿;而望远镜越做越大 , 像一只水盆 , 而照相术能让这只水盆在雨里放很久 , 还可以重复放很多次 , 当然就能接到更多的水 。

这种办法的一个极端呈现 , 当然就是哈勃空间望远镜拍摄的哈勃超深空视场照片 , 由十年里陆续拍摄的多张照片叠加而成 , 总曝光时间达到了23天之多 。

本文图片

哈勃超深空视场(HXDF)

(NASA; ESA; G. Illingworth, D. Magee, and P. Oesch, University of California, Santa Cruz; R. Bouwens, Leiden University; and the HUDF09 Team)

04

除了可见光之外 , 望远镜还能接收到其他波段的电磁波 , 从中解读出更多的信息 。 目前 , 从波长最长的射电波段 , 到最短的伽马射线波段 , 都有望远镜在工作 。 它们接收到的“光” , 就更是必须通过各种技术手段 , 转化成人眼可见的图像 , 才能被我们看见了 。

扩大口径和增长曝光时间是收集更多光线的两个方向 。 在它们的基础上 , 为了增强望远镜的“视力” , 天文学家还使用了更多的招数 。 比如“干涉技术”可以整合多个望远镜收到的信息 , 使得事实上的有效口径增大;“主动光学”调节因为自重、温度等原因造成的镜面变形;“自适应光学”调节因为大气波动造成的图像变形;而把望远镜直接发射到空间中乃至放到月面上 , 则彻底摆脱了地球大气对观测的干扰 。

“望远镜”如今已成为了对天文学观测设备的通称 , 更多并没有镜子的 , 或者并不观测电磁波的家伙也加入了望远镜这个家族 。 这些形形色色的望远镜 , 共同帮助天文学家望见不只是更远 , 而且更全面、更丰富、更有层次的宇宙 。

【天文|望远镜:天文学家的眼睛】

推荐阅读

- 历史|科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 天文|2022年首月“天象剧场”排片已就位,你想看哪部?

- 天文|星空有约|2022年首月“天象剧场”排片已就位,你想看哪部?

- 行星|天文学家发现迄今规模最大的一组星际行星

- 恒星|韦布发射升空 五大天文任务可期

- 空间|韦布望远镜技术细节大公开:有多清晰

- 镜面|韦布空间望远镜技术细节大公开:镜面“镀金”

- 技术细节|韦布空间望远镜技术细节大公开:有多清晰

- 网球场|韦布空间望远镜技术细节大公开:它有多大