在2021年1月上线的 “回声地图”专题文章中 , 我们介绍了东西方世界关于回声的 人文历史和科普 , 也举了不少 城市声音地图的案例 , 带有地理定位的声音会唤起记忆的回响 。 在回声项目 说明会中 , 瑞士山岳博物馆馆长、参展艺术家和中方策展人、艺术家分享了中瑞合作回声地图线上征集的缘起和回声录制的小贴士 。

随着 线上征集的继续进行 , 在本文中 , 我们将介绍一些曾经从“回声”中获得灵感的创新者 。 他们有的为科技产品测试而打造出“无回声室” , 有的为制造出独一无二的乐音发明了“回声仪” , 有的面对阿尔卑斯山演奏出了有声与无声的合奏曲 。 这些也许都会对今天的声音创作者有所启发 。

长期以阿尔卑斯山为研究主题的历史学家乔恩·马修(Jon Mathiue)在研究中提到 , “一如浪漫主义时期诗歌和绘画蓬勃发展 , 与此同时 , 回声也变得有名 。 ”回声作为艺术家表现的对象之一 , 也随着时代的发展 , 从绘画等平面的再现 , 渐渐拓展到了听觉 , 乃至三维立体空间中的表现 。

文章图片

“回声:山以声音回应”展览现场 。 瑞士山岳博物馆 图

瑞士山岳博物馆的《回声:山以声音回应》展览中呈现作品的方式 , 引导人们在展览空间聆听回声的同时 , 还让访客坐在两面镜子相对形成的空间内 , 让视觉的回声和听觉的回声并行发生 。 其实 , 声音艺术家们很早便开始以回声——这个在我们的生活环境中无处不在的声音现象 , 作为他们的创作对象 , 并由此开拓他们对于声音的实验 。

文章图片

铃木昭男演奏现场 。图片来源:ftarri.com

自20世纪60年代起开展声音实践活动的日本先锋声音艺术家铃木昭男 , 早在1980年创造了回声乐器“ANALAPOS(回声仪)” , 乐器由两端的铁皮罐和连接彼此的弹簧绳构成 , 通过对弹簧绳的拨动伸缩 , 让铁皮罐内制造出极富宇宙感的声音 。

文章图片

唱片内页的表演现场照片 来源:yuki-midorinomori.hatenablog.com

【创作实践|回声地图线上征集⑤|如果没有回声:创新和创作实践】这张完全由ANALAPOS(回声仪)制造出来的回声进行录制而得的专辑 , 名为《时间之穴》 , 以此表现艺术家对于时间的思考 , 日本诗人谷川俊太郎对专辑的评价是“无限接近物音的音乐” 。 可以说回声仪是铃木昭男创造出来与不可见之物交流、感知的最合适的道具 。

顺延着他“倾听世界”的思想 , 自1996年开展至今的“点音”项目则对回声 , 或者说城市中的声音进行了更为开阔的延展 。 这个项目已经在世界上30多个城市举办 , 由铃木昭男对当地进行考察之后 , 在城市中的各种地点标出“回音点(Echo Point)” , 再邀请公众寻找这些标记 , 站在回声点上 , 倾听来自自然和街道的回声 。

文章图片

文章图片

回声点的标识以及铃木昭男所画的回声点插画 。 来源:akiosuzuki.com

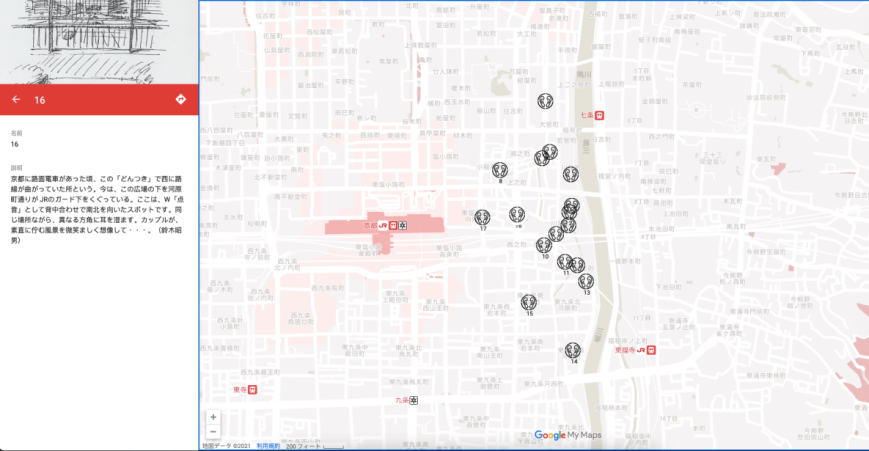

文章图片

在丸龟美术馆庭院中施行“点音”项目时的回声点 。 来源:http://boundbaw.com/

文章图片

在京都崇仁地区展开“点音”项目时制作的google map , 在地图上不仅标示出了回音点 , 还有铃木昭男对此地点声音的说明和相应的插画 。 来源:京都市立大学

在铃木昭男看来 , 现代人生活在都市中 , “早已习惯于都市的喧嚣声 , 似乎已经丧失了像以前那样细心倾听自然声音的能力” , 因此 , 他期待参加“点音”项目的人能够尝试倾听这些自然或城市环境里的回声 , 并体验每个产生回声的空间 。

相较于铃木昭男在自然和街道中寻找回声的创作行为 , 日本艺术家毛利悠子则是在特定的回声空间内创作了声音作品《呼吸 , 或回声》 。 由日本现代主义建筑家清家清打造的札幌市立大学空中走廊“skyway” , 是一个向着山腰延伸而出的走廊空间 , 这里无疑是一个形成回声的理想空间 。 2017年札幌艺术祭便在此呈现了毛利悠子与坂本龙一等音乐家共同打造的大型回声装置作品 。

文章图片

札幌市立大学空中走廊“Sky Way” 。 来源:numero.jp

观众从走廊一端走向另一端 , 在一个由暗到明的过程中 , 伴随着废弃路灯忽明忽暗的节奏 , 听到风铃、电磁波、自动钢琴的演奏以及诗朗诵的声音 。 观众感受着这些声音相互之间的交互及变化 , 伴随着回声 , 所有声音都集中在一起 。 当走到某一个点时 , 所有回声都消失了 , 仿佛只剩下自己的呼吸 。札幌国际艺术祭2017毛利悠子作品现场 。 视频拍摄:Felipe Rodriguez Martinez 来源:mohrizm.net(01:05)以回声为隐喻 , 毛利悠子希望将人们引向那些过去的声音 , 那些能够给予现代人启示的过去 。 一如本雅明在《关于历史概念的论述》中提到的 , “我们周围难道没有一点过去的人呼吸的空气吗?当我们在侧耳倾听之际 , 如今已陷入沉默的声音精灵依然存在吧 。 ”她在作品中想要呈现恰恰是这样来自过去的信息 。

通过许多人的实践 , 可以说回声及其象征意义都得到了极大的拓展 。 当我们身处有回声的空间中 , 我们能够感受到自身的存在 , 或是在最低限度中令自身有某种安全感 。 而随着对于回声研究的深入 , 也有人开始好奇 , “如果没有回声 , 又会是怎样一种状态?”

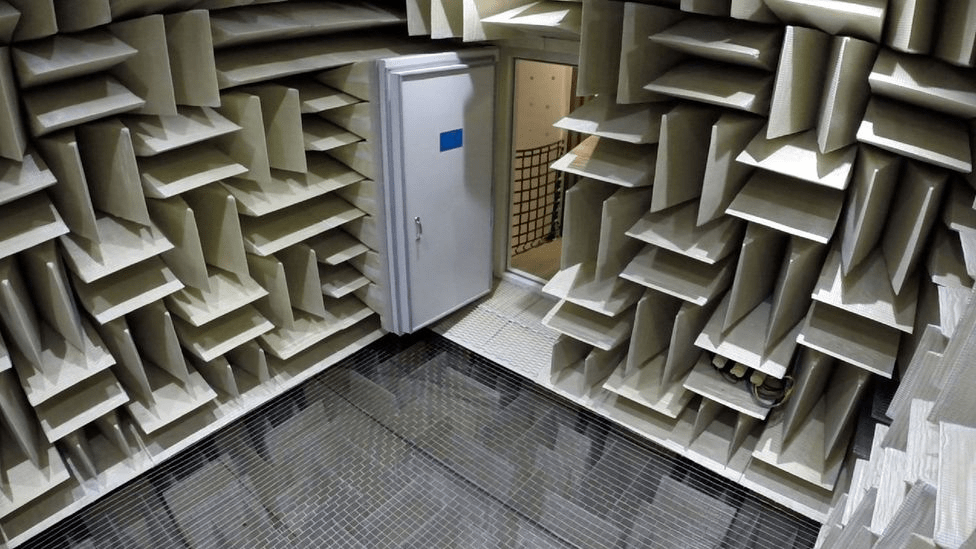

微软(Microsoft)在2015年发表了世界上最安静、没有回声的地方—— 无回声室(anechoic chamber) , 以帮助他们测试正在开发的新设备 。 2015年 , 当室内背景噪音水平达到令人耳目一新的-20.6分贝时 , 它创造了“静音”的世界纪录 。 通常 , 人的耳语声约为30分贝 , 而人的呼吸声只有10分贝 , 低于0分贝的声音被认为人耳无法觉知 。 无回声室的六个表面均衬有4英尺长(1.2m)的楔形吸音泡沫簇 , 有助于防止内部产生任何声音在墙壁上的反弹 。 进入无回声室 , 你不但可以听到自己的心跳声 , 还可以听到血液在体内流动的声音 , 甚至骨头摩擦而发出的声音 。

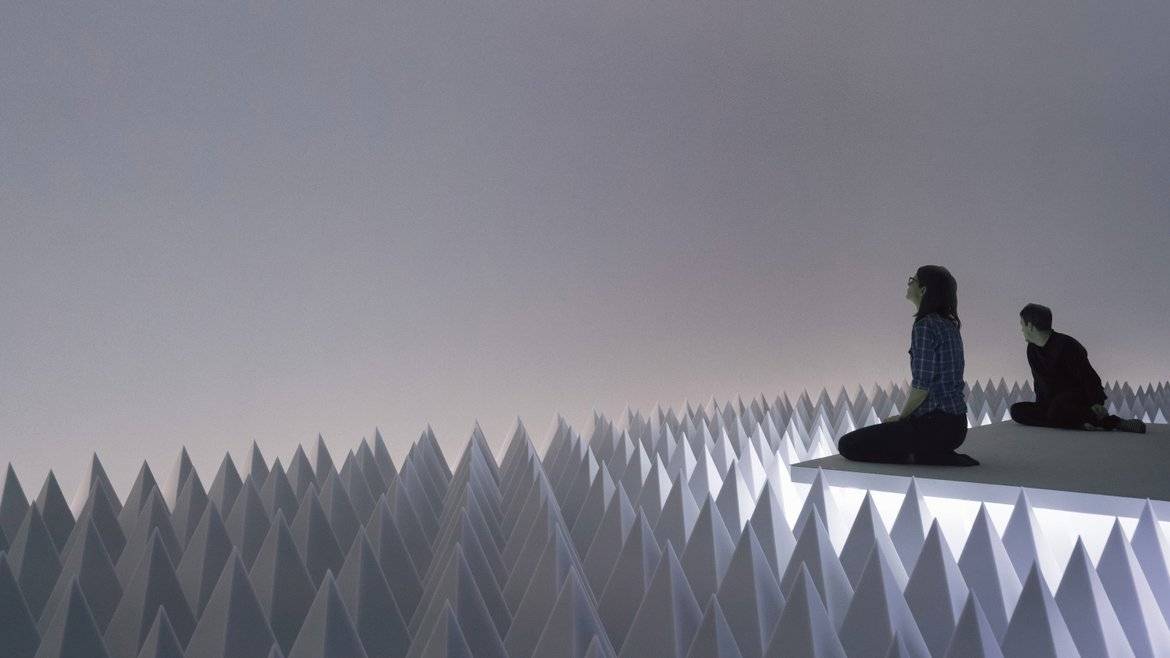

文章图片

微软的无回声室 。 图片来源:微软

艺术家作为感觉最灵敏的群体 , 也对“无回声”状态做出过自己的回应 。 2017年 , 德格·卫乐(Doug Wheeler)在纽约古根海姆美术馆首次展出了“PSAD 人造沙漠III”(PSAD Synthetic Desert III)作品 , 受到许多关注 。 这件和无回声室类似的作品装置在美术馆顶层 , 所在的展间体积为5.2x16.6x7.8米 , 每批次只能接受五位观众进入 , 而且观众不能带手机等摄影/录像设备进入展间 。 整个展间以锥形吸音棉加平整墙面呈现 , 并且悬空伸出一大面平台 , 让观众能够走入作品中 。

纽约时报的采访人员分享了自己在卫乐的“PSAD人造沙漠”无回声室里停留了五十分钟的体验 , 除了不安、宁静的情绪之外 , 采访人员还感觉到在听觉状态“被剥夺”的情况下 , 在无边际的展间凝视片刻 , 视觉经验也随之发生了不同的变化 。 例如“房间里的颜色分离开来:从紫色变成蓝色和粉红色”、“锥形的吸音棉仿佛开始往天花板爬动” 。

文章图片

PSAD人造沙漠III 。 图片来源:纽约古根海姆美术馆 摄影:David Heald ? 2017 Doug Wheeler

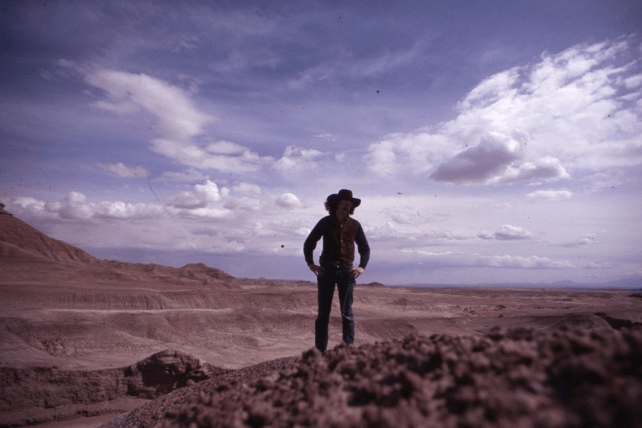

文章图片

卫乐在北亚利桑那州的沙漠 。 图片来源:纽约古根海姆美术馆

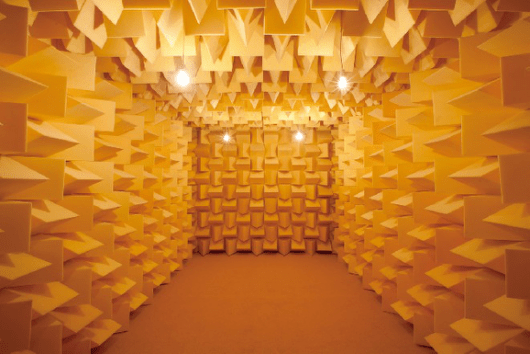

2003年代表卢森堡参加威尼斯双年展、并获得金狮奖的艺术家谢素梅(Su-Mei Tse) , 也做过一个称为“无声室”(Chambre Sourde)的作品 。 这个无声室是一个由黄色吸音棉加四个灯泡组成的长方形房间(约3x3x6米);同样通过“无声”的意象 , 令观众想象声音消失时 , 自我所要面对的心理情境 。 从回声到无回声 , 不论是声音工程范围的功能性 , 还是艺术表现 , 都在探讨回声的存在与否对于个体在听觉、感官 , 乃至心理层面的相互关联与意义 。

文章图片

无声室(Chambre Sourde) , 谢素梅作品 , 2003年 。 图片来源:台北诚品画廊

谢素梅2003年参加威尼斯双年展的另一件作品就叫“回声” , 和瑞士山岳博物馆“回声:山以声音回应”的参展艺术家克里斯蒂安?赞德收录与表现回声的方式 , 是很好的对照 。

古典音乐背景出身的谢素梅 , 在“回声”这件录像作品中 , 身穿红衣 , 拉着她最熟悉的乐器——大提琴 , 在面对阿尔卑斯山峡谷的一片鲜绿的草地上 , 间歇地拉奏出提琴乐音 。 然而 , 演奏声出现之后 , 在物理上应出现的回声 , 却不必然地发生 。 同时 , 观众也无法辨别哪些声音是原声、哪些是回声 。 乐器声之间的间歇无声片段 , 甚至令人隐隐感到不安 。谢素梅个人展览预告片段 来源:卢森堡美术馆Casino Luxembourg(02:06)纵观这些创作实践 , 以声音为媒介 , 在物理层面包含回声带给人们直接的身体感知;心理层面则是发现回声的存在对于人的抚慰;而在思想层面 , 对于回声象征的时间、空间的深层思考 。

(本文编写:朱纪蓉、袁璟、沈健文)

文章图片

回声地图:声音暨影像线上征集活动

由澎湃新闻、瑞士山岳博物馆、上海笛德侯文化实验室共同策划 , 并由那行零度空间、上海当代艺术馆、同济大学声音实验室、浙江大学声音实验室支持的“回声地图:声音暨影像线上征集”活动 , 为瑞士山岳博物馆2019年“回声:山以声音回应”(Echoes: The Mountain Calls Back)展览的海外延展项目首发 。

“回声地图”线上征集活动旨在以回声为主题 , 引起大众透过回声 , 连结起个体与自然、城市空间的关系 , 进而探索声音本身、空间、距离和聆听者四者 , 在“回声”的命题下 , 产生的物质、心理层面的回应 。

本次活动征集的回声不限地域 , 也不限制是自然采集还是主动制造 。 如果你已经准备好和我们用回声连接 , 请进入这个页面 , 在手机或电脑上打开均可: 回声地图线上征集|在这里上传你的回声

如果上传遇到问题 , 你也可以发送“回声征集”为标题的邮件到shenjw@thepaper.cn , 并在邮件中包含以下内容 , 收信必复 。

提交人基本信息:姓名、性别、年龄、联系手机、联系邮箱 。

回声作品信息:1)采集或制造的回声名称;2)回声发生地点;3)对采集到的回声的一段文字说明;4)一张回声所在环境的摄影图片;5)回声音频文件(建议上传wav、flac、aif等无损格式 , mp3等压缩格式请尽量使用高码率) 。

(本文来自澎湃新闻 , 更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

推荐阅读

- |彰显交通特色 突出担当作为——南安市交通运输局“我为群众办实事”实践活动见行见效

- 孩子|“双减”后 科学实践课如何做好“加法”

- 直播|演示视频创作软件《万兴鹿演》新增“虚拟形象录制”

- 产品|从金隅智造工场的智慧升级,看旷视AIoT商业实践

- 中小企业|青岛探索公共研发平台实践调查:畅通中小企业“共享创新”堵点

- 知识类|万兴科技“虚拟人”低调上线 或为泛知识类视频创作带来变革

- 海豚计划|来真的!网易有道词典“海豚计划”百亿流量亿元现金全力扶持知识创作者

- 上海|萌新知识博主靠创作实现梦想,网易有道词典学习社区成新风口

- 运营|让10000个知识创作者月入过万,有道词典开启知识新蓝海

- 教育|腾讯教育翟东海:AI技术升级后,课后延时服务的创新实践| OpenTalk