文章图片

↑宇宙膨胀概念示意图 。

文章图片

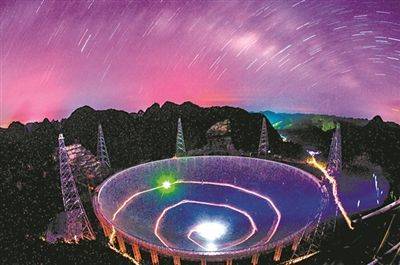

↑夜色下的“中国天眼” 。

↑请扫描二维码

据报道 , 2月24日 , “中国天眼”FAST又有两项新发现:捕获3例新快速射电暴;首次发现毫秒脉冲星一种计时噪声模式 。 这一消息再次让FAST成为人们关注的焦点 。

FAST是我国拥有自主知识产权的500米口径球面射电望远镜 , 也是当今世界最大单口径、灵敏度最高的射电天文望远镜 , 观测距离达157亿光年 。

回顾过往 , 从古代测量天体位置的浑天仪到能看清行星的望远镜 , 从在大气层外遥看深空的哈勃太空望远镜到利用无线电信号“聆听”天体脉动的“中国天眼” , 人类的目光正逐渐向宇宙更深处延伸 。

仰望星空 , 人类究竟能看多远?请看专家解读 。

地球表面看宇宙:大气屏障 , 干扰众多

在科学家眼里 , 整个宇宙是一个充斥着各种电磁波、引力波和高能粒子等的喧闹世界 , 它们记录着宇宙演化的轨迹 。

在人类的发明创造下 , 各种观测手段得到广泛运用 。 其中 , 最为人熟知的就是光学望远镜的发明 , 尤其是伽利略改造出的人类首个天文望远镜 , 让人类看清了地球附近的天体 。

这种望远镜 , 针对的是人类肉眼最为熟悉的可见光频段 。 然而 , 科学家们后来意识到了在地球表面观测宇宙中电磁波和高能粒子的难度:地球的浓厚大气、电离层、臭氧层和地磁场等 , 联合阻挡宇宙中绝大部分高能粒子和电磁波抵达地表 , 使望远镜变得“失明” 。 总体上 , 仅给可见光和无线电波等留下了观测窗口 。 因此 , 人类修建的望远镜 , 基本上集中于光学类和射电类 。 前者集中观测370~900纳米波长的电磁波 , 主要为可见光;后者集中观测10厘米~4.3米波长的无线电波 。 对于其他频段电磁波 , 往往无法有效观测 。

即便如此 , 光学类和射电类望远镜的观测也存在诸多不足之处 。 气象条件、大气流动造成的“眨眼效应”和折射等现象 , 极大影响了人类最熟悉的可见光频段观测 。 城镇化进程带来的光污染等 , 近些年也成为天文学家的“烦心事” 。

于是 , 将天文望远镜“搬出大气层、送入太空”的想法 , 就被天文学家们提出来了 。 1946年 , 著名天文学家莱曼·施皮茨在论文中全面论述了太空望远镜的优势 。

从上世纪60年代起 , 美、苏两国进行了一系列太空望远镜实验 。 例如 , 1962~1972年间美国的轨道太阳天文台系列任务 , 1965~1968年间苏联的质子宇宙射线和粒子探测系列卫星 , 1973~1979年美国的天空实验室空间站携带阿波罗太空望远镜……它们共同验证了太空望远镜在太阳系乃至更广袤宇宙观测方面的巨大潜力 , 为人类开启太空望远镜时代奠定了坚实基础 。

太空望远镜:航天与天文学结合的极致

早期的太空望远镜 , 主要为解决地球上最难以实现的高频电磁波和高能粒子观测问题 , 尤其是伽马射线、X射线和紫外线3大类 。

高频电磁波和高能粒子往往代表着宇宙中最为“火爆”的天文现象 。 例如 , 伽马射线暴反映出了大质量恒星塌缩为黑洞、中子星合并和超新星爆发等 。 事实证明 , 以康普顿、雨燕、钱德拉、费米等为代表的太空望远镜 , 推动了相关天文学的发展 。 其中 , 我国近期发射的首颗暗物质粒子探测卫星“悟空”、首颗硬X射线调制望远镜卫星“慧眼” , 均为相应领域做出了贡献 。

在可见光观测方面 , 哈勃太空望远镜堪称太空望远镜“家族”中的“明星” 。 它自1990年升空后 , 已服役30余年 , 极大改变了人类天文学的发展进程 , 数以万计的经典图片吸引了广大天文爱好者 。 它的成功 , 是人类航天技术与太空望远镜技术结合的一个范例 。

哈勃太空望远镜最初被设计成一个主镜片直径2.4米 , 拥有广域和行星照相机、高解析度摄谱仪、高速光度计、暗天体照相机和暗天体摄谱仪等核心仪器的庞然大物 。 然而 , 它升空后科学家们才发现 , 组装上去的巨大主镜片出了问题 , 镜片边缘多出2.2微米 。 这仅是镜片直径的百万分之一 , 但对于需要观测动辄数亿光年外天体的哈勃而言 , 则完全无法接受 。 最后的选择是 , 利用航天飞机在太空中直接维修 , 给“近视眼”的哈勃太空望远镜带上“一副眼镜”(太空望远镜光轴补偿矫正系统) 。 随后 , 利用航天飞机多次维护和更新哈勃 , 几乎在太空中重造了它 , 才使得它工作至今 。

可见光和红外线及微波观测:洞察人类的未来

可见光观测 , 也是人类探索遥远地外生命存在可能性 , 尤其是系外行星的重要研究方式 。

其中 , 典型代表是开普勒太空望远镜 。 它主要基于凌星法(即行星挡在恒星前面而导致恒星亮度稍微降低时)开展研究 。 如果观测到连续3次凌星 , 就可确定星体是颗凌星行星 , 从而得到星体的轨道周期、大致大小等信息 。 开普勒太空望远镜发现了近3000颗系外行星 , 占人类所有发现的70%以上 。

红外线及微波观测 , 也成为近些年太空望远镜发展的热门 。 大家耳熟能详的宇宙微波背景辐射和红外线背景辐射研究 , 离不开斯皮茨、赫歇尔、威尔金森和普朗克等著名太空望远镜的观测数据 。

这个领域即将诞生人类历史上最贵的太空望远镜——詹姆斯·韦伯 , 它主要集中于观测波长为0.6~28.3微米的红外线频段 。 目前 , 它的预算已逼近100亿美元 , 主要因为它运用了一系列人类目前太空望远镜和航天领域的极致技术 。

詹姆斯·韦伯的镜面设计要求是6.5米口径 。 这个大小超过了火箭发射的尺寸限制 , 选择方案是加工成18面一模一样的六边形 , 折叠起来再展开 。 镜片必须由抗弯刚度强、热稳定性好、热导率高、密度低的碱土金属铍制作而成 , 要求抛光精度达到10纳米级 , 相当于几十个铍原子摆在一起的宽度 。

它还需要携带一把5层“太阳伞”隔绝热量 , 每层完全展开时占用面积300平方米左右 , 但厚度仅25微米或50微米 , 甚至小于人头发丝的直径 。 镜子和遮阳板都需先叠在一起塞进火箭 , 送到距离地球150万千米外的日地拉格朗日L2点 , 按要求展开 。

如果计划成功 , 詹姆斯·韦伯太空望远镜将极大提升人类对宇宙的认知 。

地球是人类的摇篮 。 它的质量约为太阳的33万分之一 , 距离太阳约1.5亿千米 , 光线约8分钟即可抵达 。 人类目前已观测到的宇宙半径达465亿光年 , 这是光线在465亿年内跨过的旅程 。

正如航天先驱齐奥尔科夫斯基对地球摇篮的下一句评论一样 , “人类不可能永远生活在摇篮里” , 我们视线必将延伸至宇宙的更深处 。

【人类|仰望星空,人类能看多远】[责任编辑: ]

推荐阅读

- 公司|外媒:2021,人类太空事业的重大年份

- 文章|美媒文章:古人类领域2021年六大新突破

- 地球|没有了人类,地球气候环境会怎样|澎湃问吧年度盘点(上)

- 天文|星空有约|2022年首月“天象剧场”排片已就位,你想看哪部?

- 人物|马斯克谈特斯拉机器人:不止重复性任务 或能成人类朋友

- 细胞器|“一不小心”活到200岁 太平洋岩鱼的长寿秘诀人类可否借鉴

- 马斯克|马斯克:SpaceX最快5年将人类送上火星, 最晚10年

- SpaceX|马斯克:SpaceX最快5年将人类送上火星 最晚10年

- 诺克比|爱德华·威尔逊写小说:把“蚂蚁社会”作为人类的一个隐喻

- 韦贝尔|爱德华·威尔逊写小说:把“蚂蚁社会”作为人类的一个隐喻