全球范围内 , 人均每周约摄入5克塑料 , 相当于一张信用卡的重量 。

撰文 | 祝叶华

?Martina来源:unctad.org

2020年初全球新冠疫情暴发 , 一次性口罩一时间成为人人争抢的必需品 。 一年过去 , “随意丢弃的口罩 , 正在无情地杀死野生动物”又频频冲上热搜话题 , 成为塑料污染的“另一宗罪” 。

等等 , 口罩也是塑料吗?

【微塑料|每周吃掉一张信用卡:勤洗衣服功不可没】其实 , 一次性医用口罩看似是纺织品 , 但它具有防护效果的无纺布却含有聚丙烯等物质 , 可以被等同于塑料 。 不仅如此 , 化纤衣服、香烟过滤嘴、尼龙……也都是塑料 。 那到底还有什么不是塑料?

“Plastic”(塑料)一词最初的意思是“柔韧且容易塑形” , 它是由许多单体组合而成的聚合物 , 可塑性是塑料最重要的特性 。 聚合物的意思是“由许多部分”组成的长分子链 , 在自然界中大量存在 。 而合成聚合物则是由许多重复的单体组成的长链 , 它们的长链通常比自然界中发现的长得多 。 这些链的长度 , 以及它们排列的模式 , 就像一串珠子一样 , 串链上珠子的数量和排列叠加方式 , 决定了串链的强度、耐用度、弹性和可伸缩性等特质 。 合成不同性质和类型的塑料也是一样的道理 。

塑料并不是一个单一的物质 , 它通常代表各种各样的材料 , 如果要真的数出塑料的种类 , 恐怕地球上现如今存在的塑料已经有上万种 , 每一种都具有独特的物理特性和化学成分 。 在过去的50年里 , 塑料已经渗透了人类世界 , 改变了现在的生活方式 。 读这篇文章的时候 , 你可以环顾一下身边的事物 , 电脑、手机、桌椅板凳、门窗、哪怕是我们穿着的衣服上都有塑料的身影存在 。

塑料的产生给食品工业、制造业、医疗都带来了翻天覆地的变化 。 然而 , 在享受便利生活的同时 , 塑料对环境污染的分布之广 , 也是我们始料未及的 。 海洋 , 作为地球最大的“蓄水池”和“垃圾场” , 自是容纳塑料的好地方 。

提到海洋塑料污染 , 你想起的可能是扔满了塑料瓶、塑料袋的海滩 , 可能是胃里装满塑料垃圾的惨死海鸟 , 也可能是海龟将塑料袋误认为是水母疯狂追食的情景 , 又或者 , 你可能听说过臭名昭著的太平洋垃圾带……不过 , 比起这些肉眼可见的塑料垃圾 , 在广阔无垠的海洋中 , 还存在着无法估量的微塑料 。 科学家们将微小的碎片称为“微塑料” , 并将它们定义为小于5毫米的微型塑料——大约相当于电脑键盘上一个字母的大小 。 它们正在以不可见的方式污染着海洋 , 并给海洋生态系统带来不可磨灭的影响 。

来源:https://www.worldwildlife.org/

2018年 , 有研究发现太平洋上堆积如山的塑料垃圾已有140多万平方公里 , 相当于法国、德国、西班牙三国面积的总和 , 而且还在迅速增加 。 该区域的废弃物中99.9%为塑料 , 超过3/4的塑料垃圾均为尺寸大于5厘米的废弃物 。 让研究人员大感惊讶的是 , 塑料微粒虽然仅占塑料垃圾总质量的8% , 但却占预计漂浮在此区域的1.8万亿片塑料中的94%[1] 。

2007年到2013年的5年时间里 , 美国五环流研究所的研究人员利用拖网从5个亚热带环流、澳大利亚沿岸、孟加拉湾和地中海区域中开展了24次塑料碎片打捞行动 , 打捞上来的物品包括浮标、鱼线、渔网、水桶、瓶子和袋子等 。 对这些塑料碎片计数后发现 , 大型塑料只占总数的7% 。 借助电脑模拟来分析这些调查结果后 , 研究人员得出了惊人的数字——全球海洋中至少有5.25万亿个塑料碎片(直径从低于1nm的微小粒子到直径超过20 cm的大碎片)[2] 。

塑料碎片从何而来?科学家给出的解释是:塑料制品在阳光和海浪的冲击下会分解成尺寸更小的颗粒 。 另外有一些塑料制品一“出生”就是小颗粒 , 比如添加在磨砂膏和其他日用品中的“微珠” 。

2011年 , 英国普利茅斯大学Mark Browne分析了全球18个不同的海岸线上微塑料的积累后有了新的发现:世界上的海洋中充斥着衣服微纤维 , 这些海岸上85%的沉积物是由微纤维组成的 , 也就是说 , 作为微塑料子类的一种 , 衣服微纤维在以人类不曾觉察的方式溜入海洋[3] 。

全球纺织业每年生产4000多万吨合成面料 , 其中绝大多数是聚酯纤维(涤纶)服装(聚酯纤维是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的人工产品 , 属于塑料的一种) 。 得益于合成面料透气、轻便、便宜和耐用特征 , 我们有了瑜伽裤、弹力袜、吸汗的运动衫 。

但这些衣服我们可能只穿一次就会扔进洗衣机清洗 , 衣服进洗衣机滚动一趟后 , 大概会脱落10万根合成纤维 。 以加拿大多伦多为例 , 该城市每户单次洗衣可能会让衣服减少9.1万至13.8万根微纤维 。 假设120万户家庭平均每年洗衣次数为219次 , 那么多伦多每年可能会有23万亿到36万亿的微纤维被冲进市政废水中 。 假设有些国家的市政过滤设备能够处理隔离掉83%到99.9%的塑料微粒 , 每年仍然会有2340亿到3560亿的微纤维从一个城市流入自然环境中 。 当然这只是假设 , 因为绝大多数国家市政污水处理厂中并没有配备去除微纤维的设备 , 所以这些衣物微纤维会源源不断地涌入河流和海洋中[4] 。

伦敦的洗衣房丨来源:Unsplash

流入海洋中的衣服纤维并非仅停留在靠近人类居住环境的海域中 , 偏远的北极地区也受到了衣服纤维严重污染 。 一组科学家从北极地区的71个地点收集了水下3到8米的海水样本 , 分析验证后发现 , 每立方米水中大约有40个微塑料颗粒 , 合成纤维是微塑料的主要来源 , 约占92.3% , 其中近75%的纤维是聚酯纤维[5] 。

牛仔裤从19世纪中叶在美国西部首次出现以来 , 一直引领着时尚的潮流 。 尽管制造商建议牛仔裤应该每个月清洗一次 , 但大部分人平均穿两次以后就会清洗 。 多伦多大学的研究人员收集了加拿大各地多种水样中靛蓝牛仔布的微纤维 , 鉴别并计数后发现 , 在五大湖、多伦多附近的浅水湖和加拿大北极群岛的沉积物中 , 靛蓝牛仔布微纤维分别占所有微纤维的23%、12%和20% 。 研究小组通过洗涤实验发现 , 一条废旧牛仔裤在每个洗涤周期内可以释放出大约5万根微纤维 。 他们还发现 , 不仅废水污水中存在大量牛仔裤上的靛蓝牛仔超微纤维 , 在遥远的北极海洋沉积物中也检测到了这种微纤维[6] 。

微塑料一旦逃到环境中 , 尤其是海洋环境中 , 就可以游走到任何地方 。 罕有人至的深海也正被塑料侵占 。 一项对地中海下1平方米的海底取样分析发现 , 样本中有190万个微小的塑料碎片 , 而这些沉积物样本只有5厘米厚[7] 。

海水并不清澈丨来源:Unsplash

在过去10年里 , 科学家们已经发现微塑料悬浮在整个海洋的每个深度 , 也埋在海底 。 它们更像分布在一碗汤里的香料和调味料的斑点 , 而不是能从表面撇去的油花 。

如果你觉得海洋离你太遥远 , 也没法想象上文的数据都意味着什么 。 那么可以关注一下海洋微塑料污染的后果(之一):

微塑料会被海洋生物消耗 , 并有可能端上人类餐桌 。

拿人见人爱的鲈鱼来说 , 有研究发现 , 比起它们通常吃的浮游生物 , 幼年鲈鱼更喜欢聚苯乙烯颗粒[8] 。 现在 , 大多数塑料已经能在鱼的内脏中发现 , 因此在食用前会被去除 , 但微塑料、尤其是纳米尺度的微塑料 , 可能会从内脏转移到鱼肉中 。

贻贝、海虹、淡菜、青口贝……都是它丨来源:pixabay

贻贝被认为是全球“微塑料污染的生物指标” , 它们生活在海底 , 并且喜欢待在同一地方 。 2008年 , 英国普利茅斯大学Mark Browne以贻贝作为研究对象 , 证明了这些塑料颗粒并不总是无害地通过生物的身体 。 过去 , 许多研究人员认为动物吃下塑料微粒后 , 消化不了 , 只会排泄出来 。 可是Browne的研究却发现 , 塑料微粒不仅存在于蓝色贻贝的细胞中 , 更小颗粒的微塑料还进入了贻贝的循环系统中[9] 。

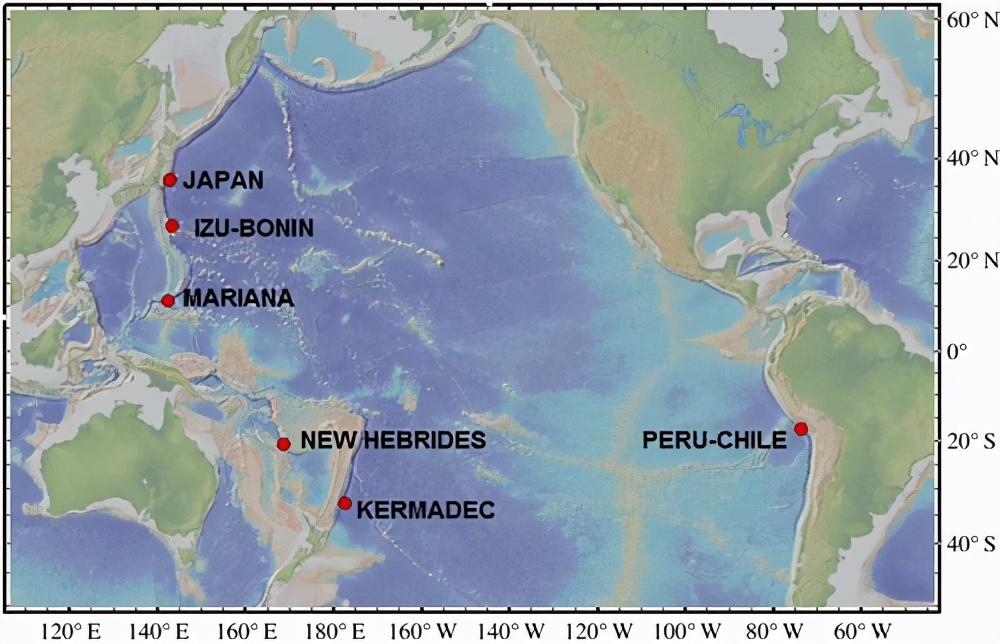

当想到海洋中的塑料时 , 多数人一般会觉得它们都漂浮在水面上 。 的确 , 科学家们一直在努力测量海面上塑料垃圾的数量 。 但是 , 地球上最大的生命栖息地是深海——这里是水母、蓝鳍金枪鱼等各种生物的家园 。 纽卡斯尔大学研究人员在马里亚纳海沟和另外5个深度超过6000米的海沟(东南太平洋的秘鲁-智利海沟、位于西南太平洋的新赫布里底海沟和克马德克海沟、位于西北太平洋的日本海沟和伊豆小笠原海沟 , 见下图)捕捉并分析海洋动物样本后发现 , 所有海沟中片脚类动物都摄入了塑料微粒 , 而且越靠近海床觅食 , 摄入塑料微粒越多[10] 。

环太平洋的6个海沟 。 丨来源:参考文章[10]

人类自然也不能幸免于微塑料的威胁 , 这些肉眼不可见的物质搭乘海产品的“便车” , 一波波地被端上餐桌 。 2019年8月 , 世界卫生组织报告称 , 人类已经摄入了大量的塑料微粒 。 世界野生动物基金会发布的研究报告给出了更加具体的数字:全球范围内 , 人均每周约摄入5克塑料 , 相当于一张信用卡的重量 。

目前 , 科学家对人体的塑料暴露水平、慢性毒性效应浓度以及塑料诱发效应的潜在毒理学机制还存有不小的知识空白 。 但是动物的毒理学实验结果已经逐渐证实 , 微塑料进入人体后 , 并非全然无害 。 究竟有哪些害处 , 我们下回再聊 。

参考文献

[1] L. Lebreton, B. Slat, F. Ferrari, B. Sainte-Rose, et al. Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic[J]. Scientific Reports, 2018, https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w.

[2] Marcus Eriksen , Laurent C. M. Lebreton, Henry S. Carson, et al. Plastic pollution in the world's oceans: more than 5 trillion plastic pieces weighing over 250,000 tons afloat at sea[J]. PLoS ONE, 2014, 9(12): e111913.

[3] Mark Anthony Browne, Phillip Crump, Stewart J. Niven, et al. Accumulation of Microplastic on Shorelines Woldwide: Sources and Sinks[J]. Environ. Sci. Technol, 2011, 45, 21, 9175–9179.

[4] Hayley K.McIlwraith, Jack Lin, Lisa M.Erdle, et al. Capturing microfibers – marketed technologies reduce microfiber emissions from washing machines[J]. Marine Pollution Bulletin, 139, 40-45.

[5] Peter S. Ross, Stephen Chastain, Ekaterina Vassilenko,et al. Pervasive distribution of polyester fibres in the Arctic Ocean is driven by Atlantic inputs[J]. Nature Communications, 2021, https://www.nature.com/articles/s41467-020-20347-1.

[6] Samantha N. Athey, Jennifer K. Adams, Lisa M. Erdle, et al. The Widespread Environmental Footprint of Indigo Denim Microfibers from Blue Jeans[J]. Environ. Sci. Technol. Lett. 2020, 7, 11, 840–847.

[7] Ian A. Kane1, Michael A. Clare, Elda Miramontes, et al. Seafloor microplastic hotspots controlled by deep-sea circulation[J]. Science, 2020, 368(6495): 1140-1145.

[8] Oona M. L?nnstedt, Peter Ekl?v. Environmentally relevant concentrations of microplastic particles influence larval fish ecology[J]. Science, 2016, 352(6290): 1213-1216.

[9] Mark A. Browne, Awantha Dissanayake, Tamara S. Galloway, et al. Ingested Microscopic Plastic Translocates to the Circulatory System of the Mussel, Mytilus edulis (L.)[J]. Environ. Sci. Technol. 2008, 42(13): 5026–5031.

[10] A. J. Jamieson, L. S. R. Brooks, W. D. K. Reid, et al. Microplastics and synthetic particles ingested by deep-sea amphipods in six of the deepest marine ecosystems on Earth[J]. Royal Society Open Science, 2019, https://doi.org/10.1098/rsos.180667.

推荐阅读

- 下架|APK Installer 和 WSATools 同时躺枪:冒牌应用登陆微软应用商店

- 微信|积极落实互联互通,微信收款码支持云闪付及银行APP支付物料落地

- Tencent|原生微信上架优麒麟软件商店

- Tencent|原生版微信上架统信UOS应用商店:适配X86、ARM、LoongArch架构

- 飞腾|原生版微信登陆统信UOS应用商店,已适配X86/ARM/LoongArch架构

- 功能|Linux 微信官方版 2.1.1 正式发布

- Monarch|消息称微软Win11 2022重大更新将在明年夏天到来

- Microsoft|微软推Viva Insights插件 定时邮件可根据时区推荐发送时间

- 微信|微信支付“九宫格”全面支持开通中国银联云闪付

- 入口|微信迎来新变革:保护隐私,增加视频号入口