文章图片

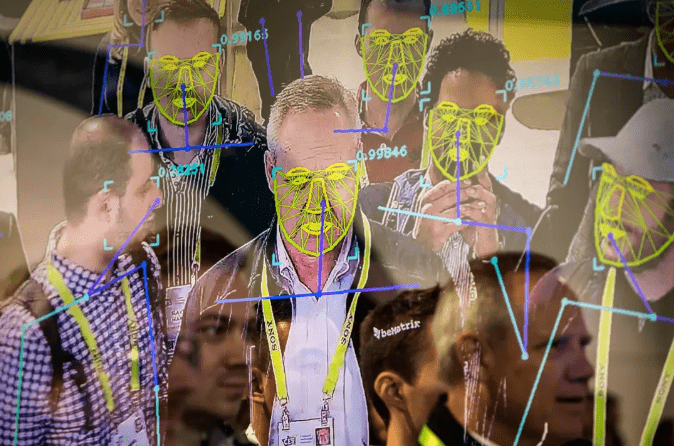

在豆瓣 , 有一个话题—大数据时代存在哪些细思恐极的事情?回答的内容有1900多条 , 其中有人一针见血:在大数据时代 , 我们都将“一丝不挂” 。

我们原本以为这样的大数据时代还未曾到来 , 但事实是 , 它已经悄然渗透到日常生活中 。

直观一点来说 , 如果你的银行卡密码被别人偷偷获取了 , 然后对方声明不会滥用 , 你会是什么感受呢?而人脸是比密码更为重要的信息 , 当它被非法获取之后 , 是更大的危害 。

3·15晚会上 , 一家名为万店掌的公司“一炮而红” , 其生产制造的摄像头具有人脸识别功能 , 一旦顾客走进线下门店 , 进入摄像头的范围内 , 人脸信息就会被捕捉、记录 。 以后顾客再去哪家店、去了几次 , 门店人员都会知道 。

比如央视点名的科勒卫浴 , 全国科勒门店有上千家 , 每家店都装了能人脸识别的摄像头 , 通过人脸识别系统的后台 , 每位曾进入过店里的顾客的信息被这些门店共享 。

除了科勒 , 查阅万店掌官网 , 智能巡店解决方案客户案例栏显示 , 老百姓大药房、良品铺子、喜茶、水星家纺、九芝堂、晨光文具、名创优品、好孩子等耳熟能详的品牌均为万店掌客户 。 而细思极恐 , 当一个第三方公司借助成千上万个摄像头 , 掌控着我们的消费信息包括各类隐私 , 在这张可以无限扩张的网里面 , 每个人确实都将“一丝不挂” 。

在科技向善的口号喊得响亮的背后 , 更让人发寒的是滥用科技的恶 。

大数据分析还是大数据盗窃?

大数据时代没有隐私可言 , 这个定论在3·15之前可能更多指的是我们所处的网络世界:

偶而与朋友、同事们闲聊一部电影 , 打开今日头条 , 你会发现关于这部电影的相关内容被推荐 , 而以前从未出现过;

因为要减肥 , 中午在手机上搜了一圈减肥食谱 , 晚上刷抖音 , 推荐的视频全都是怎么制作减脂餐;

周末去店里点了一份螺蛳粉 , 淘宝首页立马会“贴心”地推荐一大堆螺蛳粉牌子;

短视频、新闻、外卖、打车…随着这些互联网服务越来越成熟 , 竞争格局趋于稳定 , 原来争着抢着讨好用户的互联网巨头们普遍进入收割时代 , 他们收割的不仅是用户的钱包 , 还包括信息 。 作为数据采集方 , 他们用大数据或者AI技术 , 形成用户画像和标签 , 以便挖掘用户更深的价值 , 同时又为新业务的扩张提供基础 。

一位业内人士表示 , “每天 , 我们在网络世界中的行为数据都被打上了不同类型的标签 , 在各家机构以及公司之间做交换 , 早就被卖过无数次了” 。

李彦宏曾说过一句话 , 颇具争议 , “如果他们愿意用隐私交换便捷性 , 很多情况下他们是愿意的” , 尽管这句话不中听 , 但事实是 , 用隐私换便利普遍存在于用户群体中 。 他们或许不知道自己的隐私会被抓取和买卖 , 又或许被迫同意隐私条例 , 这样才能使用APP提供的服务 。

不过 , 用户选择隐私换便利 , 默认的前提是除了平台 , 他人无法看到我的隐私 , 尤其是自己直接接触的人 , 这也是为什么互联网隐私泄漏问题越来越严重却没有引起用户大规模抵制的原因 。 然而现在 , 隐私泄漏从线上渗透到线下 , 摄像头通过人脸识别在线下门店偷偷抓取用户信息 , 这些用户信息恰恰是直接暴露在我们接触的人的面前的 。

你可以想象 , 以后进入任何一家门店 , 导购从你一进门起就知道你的消费记录、消费行为及消费水平 , 甚至未来互联网各类平台上的消费信息也被打通 , 经过大数据分析后形成各种用户标签 , 这些标签就像一个个写好的标价牌 , 直白地告诉导购“能从你身上赚多少钱” 。

【隐私|偷脸贼滥用人脸识别,真是脸都不要了】在采访人员的采访中 , 科勒(中国)投资有限公司上海华东区零售销售主任坦言 , 万店掌提供的人脸互动营销解决方案就是如此 , “比如这个人过来了 , B店会提示这个人也逛过A店 , B店如何去接待、如何去报价 , 就有心理准备了” 。

在这样的大数据时代 , 看人下菜碟将再正常不过 。

但仔细想想 , 这真的正常吗?

万店掌曝光 , 可能只是开始

3月16日 , 各大社交媒体迎来了上榜品牌的集体“道歉日” , 其中科勒卫浴回应 , 公司已连夜拆除摄像头 , 而万店掌及悠络客也相继发表声明 , 向用户和社会大众致歉 , 并开始整改 。 除此之外 , 喜茶、良品铺子等品牌也纷纷跳出来澄清 , 称我们虽然使用了万店掌人脸识别摄像头 , 可我们“绝不会非法收集消费者的人脸数据” 。

但这种口头声明显然不能让顾客们心安 。 3·15晚会的点名 , 固然对利用人脸识别技术抓取用户信息的品牌起到一定的震慑作用 , 可这次曝光显然也让这条产业链潜藏的巨大利益显露出来 。 用户数据渐渐成为巨头们争夺的焦点 , 难保不会有更多、更有规模的“万店掌” 。

根据企查查显示 , 苏州万店掌网络科技有限公司成立于2016年 , 法定代表人为周圣强 , 目前已经历两轮融资 , 融资金额达9500万人民币 , 投资方包括德同资本、远海明华、苏高新创投、金沙江创投等 。 其中 , 朱啸虎是董事之一 , 早在A轮投资就已经进入 。

短短三四年的时间 , 万店掌积累了名创优品、戴尔、科勒卫浴、Maxmara等品牌资源 , 据一位经理介绍 , 他们平台目前拥有的人脸数据量已经上亿 。

文章图片

虽然万店掌目前的营收还远不能引起互联网巨头的青睐 , 可是打通线下门店用户数据 , 不仅对品牌是一种拉动销售额的助力 , 对人工智能企业及渴望积累数据资源的互联网公司也是极大的诱惑 。

目前我国共有人脸识别相关企业7404家 , 相关企业注册量已连续三年突破1000家 , 仅2020年全年就新注册1518家 , 而其中不少企业又是人工智能创业公司 。 AI领域 , 技术研发之外最大的难题就是场景落地 , 人脸识别应用于线下营销 , 恰恰给技术商业化提供了一条思路 。 如今万店掌曝光 , 一些商业变现能力不足的中小公司或将蠢蠢欲动 。

毕竟 , 3·15的警示并不能从根本上遏制偷偷收集人脸信息的现象 , 反而可能会有越来越多的线下门店学会如何借助几个摄像头 , 更快捷地“了解”顾客信息 , 这其中潜藏着更大的市场 。

值得注意的是 , 这也是一个双向的、互惠的作用过程 , 线下门店主动安装摄像头 , 第三方平台收集用户消费信息的“网”就会越发扩大 , 而平台积累的数据越多 , 越有助于精确用户画像 , 从而反馈到线下门店 。 所以说 , 利益在前 , 指望品牌和平台直接放弃现有的“蛋糕” , 几乎是不可行的 。

消灭“偷脸贼”势在必行

新京报智库在《人脸识别技术滥用行为报告》中 , 对78款热门应用的权限设置进行了检查 , 检查发现 , 八成以上的应用装载了人脸识别功能 , 应用类型涵盖社交、电商、旅游、资讯等领域 , 但半数应用在启用人脸识别功能时不会征求用户的同意 。

在线下 , 刷脸也极为普遍 , 交通安检、身份验证、刷脸支付、门禁考勤等是受访者认同人脸识别频繁应用的场景 , 而它们大多为强制性 , 未提供替代选项 。

线下场景应用人脸识别技术 , 起初确实给用户带来了一定的便利 , 可是在越来越多的场景中 , 便利不再是用户的 , 而是给了“监控者” 。 如开发商在售楼部周围设置人脸识别系统 , 来辨别客户是自然来访还是渠道带客;课堂上利用人脸识别系统 , 识别出学生打盹、低头、玩手机的次数与时长 。

文章图片

当我们以为这两个案例只是极端 , 实际上不少人在买茶饮、买药品、买卫浴产品时 , 已经成了线下门店们眼前“行走”的数据 。 而这种悄无生息的渗透 , 才让人心惊:当某一天你走进店里购物 , 发现无人接待 , 或许背后就是因为你已经被标记为“低消费人群” 。

当然 , 更大的风险还在于围绕人脸信息产生的灰色产业链 。 一位专业人士表示 , “我们在各个地方的消费记录 , 人脸识别作为一个接口 , 通过点和面的方式就能把所有的信息结合起来…这带来的后果轻则是发精准广告 , 重则有心人在背后可能会‘撞库’ , 将你的账户信息、人脸信息一对接 , 我们的财产安全都可能有很大的隐患” 。

从目前来看 , 人脸识别所带来的隐患 , 技术上和规范上都是无解的 。 用户可以增强隐私保护的意识 , 拒绝授权各类APP , 但摄像头悄悄收集他们的人脸时 , 他们是无意识的 , 而即使明文规定获取公民个人信息违法 , 似乎也无法阻止企业追逐数据收集背后的利益 。

这就带来一个问题 , 除了能让身份验证时更加便利 , 人脸识别看似并没有更深的价值 , 比起它潜藏的危机 , 这点价值更显得不足为道 。 所以说 , 我们该如何对待人脸识别技术?任由人脸识别落地到更多的场景 , 还是将人脸识别约束至非商业范畴?

在越来越严重的隐私泄漏事件曝光后 , 关于这个问题的讨论应该被尽快提上日程 。

今年 , 3·15“有惊无喜”地又过去了 , 我们逐渐意识到 , 这场晚会所带来的影响力正在削弱 , 但即使如此 , 作为今年最有价值的话题 , 借助人脸识别收集信息被曝光 , 终究是件好事 。

但偷脸贼会因此消失吗?在利益面前 , 也许我们还面临着更大的挑战 。 而这场战争 , 与你我息息相关 , 无人可以幸免 。

歪道道 , 互联网与科技圈新媒体 。 同名微信公众号:歪道道(daotmt) 。 本文为原创文章 , 谢绝未保留作者相关信息的任何形式的转载 。

推荐阅读

- 入口|微信迎来新变革:保护隐私,增加视频号入口

- 隐私|用户隐私保护新境界,2021 vivo开发者大会将发布安全新动作

- 隐私|云从科技:入选毕马威中国金融科技TOP50

- 安全|好购App未经许可读取用户手机剪贴板内容 法院认定侵害隐私权

- Google|Chrome被起诉侵犯隐私 加州允许原告当庭质问谷歌CEO

- 隐私|“骁龙870版”小米12:小米12X发布:3199元起

- 网络应用|隐私搜索引擎DuckDuckGo在2021年迎来46%增长

- 功能|小米 MIUI 13 隐私安全再升级:系统级反诈,全链路守护

- Qihoo|360推出全新“无追”搜索引擎 号称简洁干净不追踪用户隐私

- 隐私|小米应用商店宣布率先推出“隐私说明清单”展示功能