编者按:

宇航学家康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基曾说 , “地球是人类的摇篮 , 但是人类不能永远生活在摇篮里 。 ”宇宙浩渺无垠 , 行星、恒星、宇宙空洞 , 等待我们探索的未知世界不计其数 。 如今 , 全球的航空航天领域正在全面加速地发展着 , 各国争相发射火箭、卫星 , 一场全人类的太空探索已经拉开了帷幕 。

腾讯新闻空天计划推出《2021洞见寰宇》系列 , 邀请航天学者、专家带领您一起探究商业航天的成长路径 , 以及展望未来商业航天的发展做出前瞻 。 本篇为第一篇 , 作者为腾讯新闻知识官、卫星互联网百人会专家、《前沿科技·卫星技术》、《硬科技报告》主理人彭天放博士 , 为您解读以星链计划为代表的“巨型低轨通信星座”技术 , 揭开各国太空资源“争夺战”背后的原因和奥秘 。

本文图片

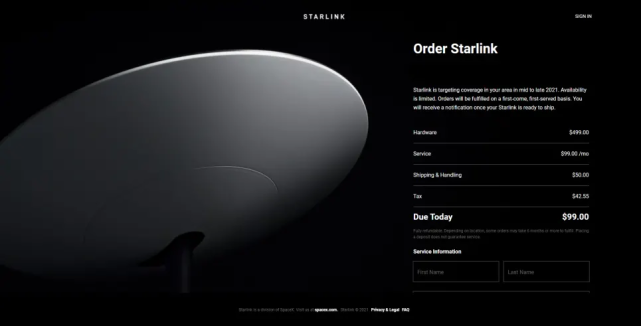

(图:“星链”卫星星座的通信服务开始预定 , 来源于网络)

近期 , 全世界最富的两个人——特斯拉CEO埃隆.马斯克和亚马逊创始人杰夫.贝索斯 , 正在为他们的互联网卫星计划而斗争 。

去年8月 , 据外媒报道 , 马斯克将SpaceX新一轮融资规模扩大至20亿美元 , 富达投资参投 , 本轮融资后SpaceX的估值约为460亿美元 。 据传 , SpaceX的此轮融资是为了面对来自贝索斯领导的亚马逊的竞争 。

就在SpaceX融资的前几天 , 联邦通信委员会 (FCC) 正式批准了亚马逊部署和运营一个由 3236 颗卫星组成的卫星互联网星座柯伊伯(Kuiper) 。

虽然亚马逊迄今尚未概述关于“柯伊伯”星座的发射规划 。 但其向政府报送的材料显示 , 领导过“星链”项目但据报道在去年被开除的卫星工程师拉吉夫·巴蒂亚尔现为柯伊伯系统公司总裁兼经理 。 为什么贝索斯要在马斯克一骑绝尘的情况下 , 继续推动柯伊伯项目 , 他们争夺的“卫星互联网”到底是什么?

“巨型低轨卫星网络”有望解决地球上80%无法上网的问题

尽管很多国人可能是第一次听说面向个人用户的卫星互联网服务 , 甚至在方便而高速的5G网络覆盖下 , 大多数人对这项商业服务不感兴趣 。 然而 , 在我们看不到的地方 , 以星链计划为代表的“巨型低轨通信星座”技术 , 正在掀起一场“太空学区房”之争 。

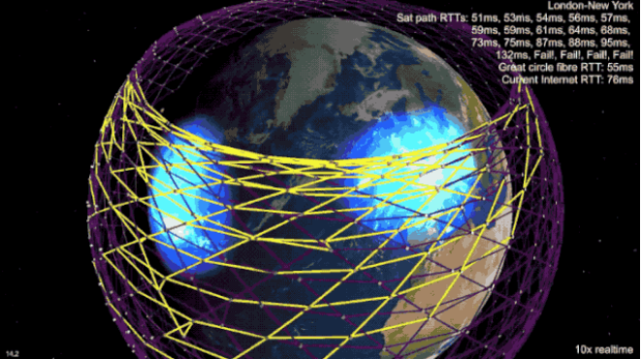

什么是“巨型低轨通信星座”?——简单来说 , 就是通过数量巨大的、运行在低地球轨道(高度大约500-2000公里)的卫星组成的卫星通信系统 , 给地面用户提供类似“Wi-Fi”效果的网络服务 。 简单来说 , 这项技术有望解决目前地球上超过80%的面积以及接近20%的人口无法上网的问题 。

本文图片

(图 巨型低轨通信星座示意图)

这种通过卫星给地面用户提供网络信号的技术 , 伴随着上个世纪末“铱星计划”的失败 , 原本几乎已被业界放弃 。 但随着最近几年卫星发射成本的迅速下降 , 以及卫星本身通信性能的提升 , 以低轨通信星座为代表的卫星互联网在近几年内迅速成为了航天产业中最具商业潜力和战略意义的发展方向 。

卫星物联网、天地一体化的“6G”网络、跨越国界的信息服务能力、金融等行业的广阔应用前景 , 伴随着巨型低轨通信星座技术的快速发展 , 引起了大量国家和企业的关注 。

这其中最著名的项目 , 当属SPACE X公司的“星链”计划 。 该公司的创始人埃隆·马斯克宣称 , 要用一个包含42000颗卫星构造的巨大星座 , 组成一个覆盖全球的网络服务站 , 为全球人口提供网络服务 。 截止2021年3月4日 , Space X已经在2年多的时间里累积发射了21批(包括实验星) , 共1203颗卫星进入太空 。

星链计划在2020年10月开始对第一批网络用户进行网络服务的公开测试 , 收费标准为每月99美元的服务费 , 并需要花费499美元购买一个安装包(Starlink Kit) , 预计测试阶段的网络速度大约是50 Mbps到150 Mbps不等(大概跟手机4G网络差不多) 。 截止到2021年2月 , 星链宣布已经拥有超过1万名用户 。

这一轮通信卫星热潮发展的有多快?

2020年1月 , 全世界累计公布的类似的通信星座项目数量达到37个 , 涉及至少12个国家的30家企业 , 计划发射卫星总数已超过34235颗 , 而且这些数字还在不断增加 。 要知道 , 自从1957年第一颗人造卫星诞生以来 , 人类在64年的时间内总共发射的卫星数量 , 根据不同的统计数字也就是9500颗左右 , 而且今天正在天上正常运行的卫星数量也大约只有3000多颗(且其中1200多颗来自星链计划一家) 。

本文图片

(图:全球主要巨型低轨通信星座空间轨道示意图)

也就是说 , 这一轮围绕低轨通信星座展开的“新太空竞赛” , 很可能会让太空中的卫星数量在短时间内暴涨10倍以上 。 尽管在浩瀚的太空里 , 短时间内增加3万多颗卫星 , 听起来好像没什么问题(毕竟地球上的汽车都有超过10亿辆) 。

但是对于卫星来说 , 星座数量的暴增正在带来空间频率和轨道资源的急剧紧张 。 熟悉航天通信的朋友一定知道 , 频率和轨道是卫星运行中必不可少且极其稀缺的资源 , 而且 , 一颗卫星所占据的通信频率和运行轨道 , 是很难跟其他卫星相互共享的 。 新发射的卫星必须规避已有卫星的通信频率和飞行轨道 , 否则就会产生通信上的相互干扰 , 甚至出现卫星相撞的严重事故(2009年2月 , 俄罗斯西伯利亚上空就发生了一起美国一颗商用通信卫星和俄罗斯一颗报废的通信卫星剧烈相撞的事故) 。 也因此 , 某种程度上可以把频率和轨道理解为“太空房源” , 太空很大 , 房源很多 , 但优质的“学区房”却十分难得 。

一场围绕空间频率轨道资源的“太空学区房”之争

近年来 , 爆炸式增长的星座数量和建设规模 , 对“太空房源”的占用越来越多 , 优质的“学区房”越来越少 。

“太空房源”的分配者 , 是联合国的下属机构国际电信联盟(ITU) 。 其分配的总原则是“先申报先使用” 。 根据ITU《无线电规则》等相关条款要求 , 所有卫星系统在投入使用前 , 必须向ITU申报并登记其频率轨道资源的使用信息 , 即卫星网络资料 。 也就是说 , 频率轨道的使用权不是看发射日期 , 而是以申报受理的日期顺序为准 。

根据ITU在2019年11月公布的数据 , 在通信星座最关注的非静止轨道(NGSO)卫星领域 , 目前共有224份通信类卫星网络资料 , 卫星总数达到156298颗 , 分别集中在Ku(22555颗)、Ka(60688颗)、Q/V(60470颗)、E(12585颗)四个频段上 。 这156298颗申报卫星如果按照轨道来区分的话 , 数量最多的是低轨道(高度300-2000公里)卫星 , 达到了103417颗 , 占66% 。 中轨道(高度2000-20000公里)卫星数量为43773颗 , 占28% 。 可以看出 , 中低轨道Ka、Ku和Q/V频段卫星的频率轨道资源“学区房”之争已经趋于白热化 。

从卫星申报的所属国家来分析 , 目前是以法国、美国、中国和英国四个国家申报资源最多 。 其中特别是法国 , 虽然没有公布明确和具体的卫星计划 , 但其频率轨道储备最积极 , 巨型星座最多 。 这些潜在价值巨大的频率轨道资源 , 多数都以不菲的价格转给了商业公司使用 , 其中利益可见一斑 。 此外 , 加拿大、挪威、列支敦士登、塞浦路斯等国家也不甘示弱 , 在多个频段和轨道高度储备资源 , 待价而沽 。

事实上 , 原本低地球轨道这片空间一度是被认为没有那么稀缺的 。 但是“星链”出现之后情况发生了变化 。 “星链”每次申报就是上千条轨道 。 当轨道与频率“捆绑”在一起后 , 只要频率轨道申报成功 , 即便部分卫星还没发射升空 , 后申报的项目也不能跟前面的产生冲突 , 需要主动避让 。

在此背景下 , 很多相关企业的紧迫感已经“溢于言表” 。 比如 , 曾经与“星链”项目齐名的英国卫星互联网公司“一网” , 虽然已经在2020年3月就申请破产 , 却依然在当年的5月26日向美国联邦通信委员会(FCC)提出请求 , 希望把星座组网卫星数量增加到4.8万颗 。 而对于具体频轨资源较为保密的“星链”项目 , 也是在过去几年中多次对外宣称要提高计划中的卫星总量(目前最新的数字是42000颗) 。

在“太空学区房”焦虑之下 , 全球航天发射的次数也屡创新高 。 根据2021年2月中国航天科技集团发布的《中国航天科技活动蓝皮书(2020年)》 。 2020年全球共实施114次发射任务 , 追平1991年以来的发射记录;发射航天器共计1277个 , 创历史新高;太空发射总质量548.85吨 , 为航天飞机退役以来的最大值 。 同时 , 从2019年开始 , 全球已经连续三年发射次数超过百次 。

【通信|?“太空学区房”是什么? 马斯克贝索斯等世界首富们都在抢】近些年来 , 也有很多低轨通信星座项目正在加速部署 。 中国的卫星互联网建设也在不断加速 , 2018年底 , 航天科工集团的“虹云计划” , 以及航天科技集团的“鸿雁计划”分别发射了低轨宽带通信卫星 。 与此同时 , 商业航天正在为卫星互联网建设发挥越来越大的作用 。 例如 , 我国商业航天及卫星互联网领域的第一只独角兽企业银河航天 , 就在2020年1月发射了全球首颗Q/V频段、通信总容量达48Gbps的低轨宽带卫星 。 未来 , 我们可以期待通过“中国速度”的制造能力 , 拥有更多的“太空学区房” 。

推荐阅读

- 快报|“他,是能成就导师的学生”

- 技术|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- bug|这款小工具让你的Win10用上“Win11亚克力半透明菜单”

- 重大进展|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- 历史|科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 精度|将建模速率提升10倍,消费级3D扫描仪Magic Swift在2021高交会大显“身手”

- 四平|智慧城市“奥斯卡”揭晓!祝贺柯桥客户荣获2021世界智慧城市治理大奖

- |南安市司法局“加减乘除” 打造最优法治营商环境

- ASUS|华硕预热ROG Flow Z13:称其是“全球最强悍的游戏平板”