作者 | 芦依 编辑 | 安心

在造车问题上“反复横跳”后 , 小米造车终于落定 。

3月30日 , 小米集团公告称 , 将成立全资子公司 , 进军智能电动汽车市场 , 由雷军亲自挂帅 。 首期投资为100亿元人民币 , 预计未来10年投资额100亿美元 。

雷军也在当天的发布会上声情并茂地宣布了上述信息 。

文章图片

此前 , 彭博社报道称 , 小米将把汽车组装外包给合同制造商 , 且小米没有选择老牌汽车制造商的计划 。 不过 , 本场发布会上 , 小米并未透露造车是自建工厂还是外包 。

据悉 , 经过几个月对电动汽车行业的潜力进行评估后 , 小米当前已经聘请了工程师来开发嵌入到汽车中的软件 。

在为期两天、总共近五个小时的小米春季新品发布会中 , 小米造车项目在最后半小时压轴登场 。

对于造车 , 雷军表示小米“不差钱、亏得起”;他的底气来自于 , 小米2020年底尚有1080亿元的现金余额 。

文章图片

雷军说 , 小米汽车将是其创业生涯中的最后一次豪赌;这次他要押上人生所有的战绩和声誉 , 为小米汽车而战 。

作为手机厂商 , 小米品牌已占领消费者心智 , 坐拥购买力旺盛的米粉 , 具备线上线下的整合销售能力 。

而作为新能源汽车的新生力量 , 小米无论是在汽车硬件还是自动驾驶软件上 , 都还有漫漫长路要走 。

有人说 , 国内目前为止能够同时做电视、手机和汽车的企业家有且仅有两人:贾跃亭和雷军 。 可见难度之高 , 也唯有极少数人敢“以身尝试” 。

小米能为造车“发烧”多久?

“人生中最后一次创业”

“这将是我人生中最后一次重大的创业项目 , 我愿意押注人生所有的战绩和声誉 , 为小米汽车而战 。 ”

雷军说这句话时 , 一度哽咽 , 他不仅感动了发布会的观众 , 也在社交媒体上引发热议 。

但造车不是靠喊口号的 。 雷军宣布小米造车“10年投100亿美金” , 且是全资模式造车 。

这意味着 , 小米管理层有权在10年之内调动100亿美金到智能电动车行业;而所有的资金都是小米自己出 , 包括上述提到的100亿美金 。

“我们认为只有把手机和生态链的这些产品全部拉通 , 才能给米粉提供无所不在的智能体验 。 ”雷军这样解释小米全资造车的原因 , 为此 , 他也拒绝了许多投资机构的投资邀约 。

雷军透露 , 在小米董事会建议研究电动汽车前景时 , 他“内心非常抗拒” 。 他担心 , “我们花了5年做手机 , 现在手机的仗还没打完 , 造车会不会分心?”

经过一番心理斗争后 , 今年1月15日 , 雷军带领小米团队快速展开汽车调研 。

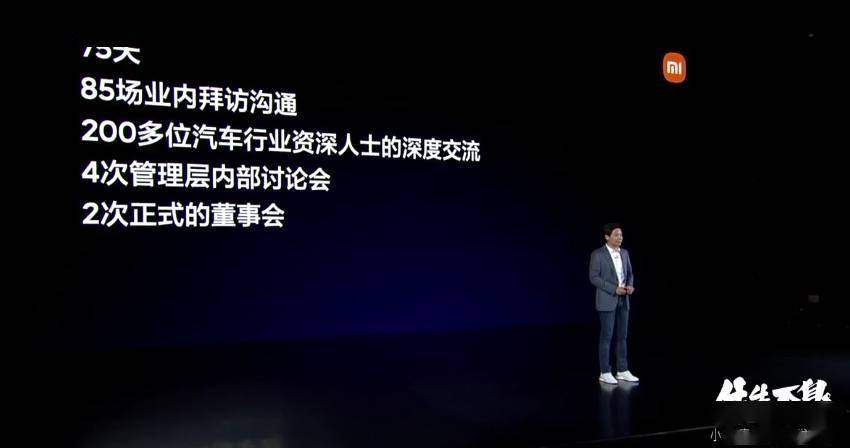

在75天内 , 小米进行了85场业内拜访沟通 , 与200多位汽车行业资深人士进行深度交流 。 召开了4次管理层内部讨论会 , 甚至召开了2次正式的董事会 。 最终 , 小米决定造车 。

文章图片

雷军表示 , “自己非常清楚汽车行业的风险 , 动辄百亿规模的投资 , 而且要3-5年才能见效 。 但小米已做好全力冲刺5-10年的准备 。

雷军还在发布会上捋了捋小米造车的“家底”:有钱、有人 , 有生态 。

截至2020年底 , 小米集团的现金余额为1080亿元;在造车业务上 , 他们已经有10000多人的研发团队 , 预计今年还会增加5000人;此外 , 小米还有全球前三的手机业务 , 有全球最好的智能生态 , 公司亏得起 。

雷军认为 , 这些都是小米造车的重要支撑 。

不过 , 针对此前小米是否会将汽车组装外包给传统车厂的猜想 , 小米并未给出确切回应 。

腾讯新闻《一线》报道称 , 小米造车由雷军兼任CEO , 但具体执行将由小米联合创始人王川负责 , 小米内部多个小部门的负责人都已经并入造车团队 , 其中包括人工智能部的多位管理人员 , 这些人以前也都向王川汇报 , 加入造车团队后也将继续向王川汇报 。

为造车蓄势已久

雷军曾评价自己为 “极度保守下的极度冒进” 。 在造车业务上 , 他同样表现出这个风格 。

宣布亲自下场造车前 , 他已经通过投资先建立起一个智能汽车生态;在今天他认为适当的时机 , 又放手一搏 , 要堵上人生所有的战绩和声誉为小米汽车而战 。

早在2013年 , 雷军就曾两次赴美拜访特斯拉CEO马斯克 , 对特斯拉和新能源汽车展露兴趣 。

文章图片

此后 , 通过“小米系”的顺为资本 , 雷军又投资陪跑国内造车新势力——包括2014年参与发起蔚来汽车 , 以及于2016年、2019年连续投资小鹏汽车 。

据36氪报道 , 今年2月底 , 雷军还曾约见蔚来创始人李斌 , 咨询造车事宜 。 小米造车的2号人物王川在过去一年也时常拜访理想汽车 。

除投资新造车企业 , 小米还布局了智能汽车产业链的上下游 。 2014年 , 小米投资了地图厂商凯立德 。 去年4月 , 小米又战略投资了车联网企业上海博泰(Pateo) , 将与后者在软件、硬件、语音多场景交互等多方面合作 。

雷军在此次发布会上透露 , 在过去7-8年 , 小米已投了将近10家汽车相关公司 。

除投资外 , 自2015年起 , 小米还陆续申请了汽车定速巡航、能源补充、车辆操控、导航、辅助行驶和行车安全等汽车方向的发明专利 。

早在2019年中旬 , 就有小米高层向雷军建言 , 2019年底到2020年初是小米入局造车的时机 。 但在汽车制造尚无经验的小米 , 选择与车企合作、发力车载服务系统来试水 。

2019年6月 , 小米与梅赛德斯奔驰达成合作 , 将业务十分成熟的虚拟语音助手小爱“搬进”了汽车里 , 让小爱同学进入了汽车人机交互系统 。 2个月后 , 小米MIUI负责人又透露 , 正在考虑研发基于MIUI 的车载服务系统 。 从投资智能汽车、再到与车企合作上线车载服务 , 小米对新造车的探路与百度有相似之处 。

急需下一个十年的支撑

“如果想躺在过去的成绩单上过日子 , 固守今天的成绩 , 在极度竞争的手机市场里面 , (小米)绝对是守不住的 。 ”

在小米十周年公开演讲时 , 雷军清楚意识到小米要居安思危 。

在2019年会上 , 雷军宣布了小米未来五年的核心战略——“手机+AIoT”双引擎 。 2020年8月 , 雷军将此战略升级为“手机×AIoT” 。

而今 , 这两项业务均面临或多或少的阻力 。 其中 , 智能手机业务遭遇“中年危机” , AIoT则是尚未“担当重任” 。

在手机业务上 , 虽然小米成为2020国内唯一增长的国产手机品牌 , 但这掩盖不了智能手机行业增速下滑的趋势 。

据中国信通院数据 , 自2016年达到5.6亿部高点后 , 中国手机出货量就在逐年下降 。 特别是2020年在疫情影响下 , 手机全年出货量为3.08亿 , 比4年前减少近一半 。

反映到小米财报中 , 在核心的手机业务上 , 小米2020年全年智能手机收入1522亿元 , 低于彭博的预期的1542.4亿元 。

而在小米看重的AIoT业务上 , AIoT平台虽实现全球化扩张 , 其营收增速却在“原地踏步” 。

截至2020年底 , 排除智能手机及笔记本电脑 , 小米AIoT平台连接的IoT设备数已达3.25亿台 , 同比增长38% 。

但从营收来看 , 小米IoT与生活消费品收入674亿 , 同比增长8.6% 。 而2019年该分部的收入为621亿元 , 同比增长41.7% 。 从增速来看 , AIoT业务的营收增速正在下滑 。

从AIoT业务对总营收的贡献占比看 , 也从2019年的26.8%滑落至2020年的23.9% 。

虽然小米已经跻身全球智能手机前三 , 但当全球智能手机增势渐缓 , AIoT业务短期内难以支撑营收的状态下 , 小米急于为新十年的增长寻求智能手机、AIoT之外的下一张牌 。

在小米十周年发布会上 , 雷军为小米的未来发展制定了三大策略:重新创业 , 一切归零;互联网+制造 , 以及行稳至远 。

在手机行业低沉 , 新能源板块崛起的一降一升中 , 电动汽车成了小米再创业的最好标的 。

除了小米内部寻求变革 , 造车再次体现了雷军要做“风口上的猪” , 顺势而为的理念 。

无论从相关政策 , 还是从全球新旧能源交替的趋势来看 , 新能源及智能汽车成为未来确定性非常高的时代机遇 。

中国市场和中国企业将是这个时代机遇的重要参与者 。 HIS Market 的报告显示 , 到2025年 , 全球汽车市场智能汽车的渗透率将提升到60%;其中 , 中国市场的智能汽车渗透率将达到 75% 。

从实践来看 , 特斯拉、蔚来等智能电动汽车品牌销量大涨 , 毛利纷纷转正、续航能力持续提升 , 市值大涨 。 作为先行者 , 他们跑通了智能电动汽车的生意模型 。

这给了后来者信心 。 苹果、华为、中兴、百度等科技公司都纷纷参与造车 , 掀起了第二波造车潮 。

互联网科技公司能参与造车 , 也离不开被迅速催熟的汽车产业链 。 自2018年进入中国市场 , 特斯拉不仅为国产新造车带来了“鲶鱼效应” , 还一定程度上拉动了本土智能汽车产业链 。

据特斯拉全球副总裁陶琳介绍 , 截至2020年底 , 国产特斯拉的零部件国产化率已基本达到100% , 这也带动了国内汽车产业链的成熟 。

小米能为造车“发烧”多久?

小米的起点是“做全球最好的手机 , 只卖一半的价钱 , 让所有人都买得起” 。

重新创业的雷军 , 依然坚持“三大铁律” , 即技术为本、性价比为纲、做最酷的产品 。

【汽车|雷军豪赌造车,小米需要“发烧”】因此 , 不少人期待小米能将电动汽车的价格打下来 , 真正成为“年轻人的第一款电动车” 。 米粉们更是放话说 , “只要小米敢造 , 我们就敢买” 。

不过 , 虽然有人将智能汽车比喻为“给智能手机装了四个轮子” , 但真实的造车 , 所需资金量之大、涉及产业链之复杂 , 远超造手机的难度 。

仅烧钱这一项 , 就将很多企业挡在了门外 。 蔚来的李斌曾直言造车烧钱之甚 , 称新创企业至少需要200亿以上的资金准备 。 蔚来、特斯拉也都曾因缺钱而差点倒掉 。

造车之所以烧钱 , 一部分烧给了市场营销 , 另一部分则流向了技术研发 , 而且这是一个持续的烧钱过程 。

今年新造车财报发布后 , 蔚来、理想和小鹏三家均表示 , 2021年要加大研发投入 , 其中蔚来和理想的研发投入将分别达到50亿和30亿元 。

在资金投入方面 , 雷军已经用全资投入100亿美元证明了小米“不差钱” 。 那么 , 在粮草充裕的情况下 , 小米造车还有哪些机遇和隐忧?

一位汽车行业分析师对全天候科技表示 , 与传统车企相比 , 互联网科技公司在品牌营销和运营方面更具优势 , 更懂得用户需求 。

“小米就是一家非常懂营销的公司 , 通过手机和IoT生态已经占领了消费者心智 , 培育起来的米粉也比较有购买力 。 但互联网公司的劣势在于 , 可能会比较缺少汽车生产制造环节的经验 。 ”

据腾讯《深网》援引汽车行业人士称 , 小米造车的逻辑与苹果、华为相通——作为积累了大量C端客户的消费电子品牌 , 小米汽车只要有万分之一的转换率就不得了 。

“手机厂商还有线下线上的整合销售能力(资金 , 物流 , 代理 , 零售都已经非常成熟了 , 甚至是平台化了)这些优势都是比较的长版 。 ”

不过 , 小米虽然能迁移手机制造的经验优势 , 但在造车领域还是门外汉 。

盖世汽车研究院资深分析师王显斌对全天候科技表示 , “与传统燃油车不同 , 新能源纯电动汽车核心竞争要素演变为新能源驱动与软件能力 。 因此 , 当前的智能电动汽车正朝着硬件电动化、软件智能化演进 。 ”

这对造车企业提出了两项要求:其一是整车制造和动力电池等硬件能力 , 其二是自动驾驶、车联网等软件能力 。

在本次发布会上 , 小米并未透露造车是准备自建工厂还是由车企代工 , 但寻求车企合作显然能加快小米汽车的量产速度 。

以百度与吉利合作造车为例 , 百度的优势在于自动驾驶及车联网技术 , 因此在分工中也更注重扬长补短 , 专注在软件领域 。

总体而言 , 与车企合作能较为容易地补齐硬件能力 , 但软件方面的竞争力却需要长时间耕耘 。

当前 , 无论是特斯拉还是新势力造车 , 都布局了自动驾驶业务 。 百度造车被市场看好 , 也有其自动驾驶和车联网的利好 。

但相对造车同行 , 小米在自动驾驶、汽车智能化领域还有很长的路要走 。

分析人士指出 , 自动驾驶等软件能力将会构成新造车的核心竞争力 , 软件还能为其带来新的商业模式和估值想象 。

特斯拉已经在佐证这条判断 。 随着销量提升 , 其自动驾驶软件服务(FSD)已处于变现状态 。 马斯克预计 , 2021年特斯拉FSD软件营收可能由2亿美元增长到10亿美元 。

除了在造车业务上的隐忧 , 也有券商对小米参与造车后的估值模型提出困惑 。

由于市场对互联网公司的估值往往高于硬件公司 , 此前小米一直试图摆脱“硬件公司”的标签 , 力图用“互联网科技公司”的形象行走资本市场 , 获得更好的估值 。

亲自下场造车 , 不仅会让小米“变重”、“变硬” , 并因此带来风险 。

花旗就在研报中指出 , “造车远比制造智能手机要复杂得多 , 供应链也更长 , 但小米貌似还没有搭建起这样的供应链 。 而且 , 造车属于重资产业务 , 将会消耗大量资源 , 同时带给公司长期的财政负担 , 对当前公司的盈利能力可能会带来影响 。 ”

花旗还建议小米 , 可以采取物联网的布局方式 , 通过与关联公司合作 , 采用出售生态系统的方式进军汽车圈 。 它认为这可能是小米可能在汽车行业分一杯羹的唯一方式 。

小米官宣造车的消息让市场上一部分人沸腾 , 他们看好小米股价 , 甚至有人后悔买少了;也有人持谨慎态度 , 认为造车会让小米面临风险 。

造车究竟会给小米带来什么?资本市场今天将用股价颜色率先表个态 。

推荐阅读

- 硬件|汽车之家年底裁员,员工称多个职能部门已被撤销

- 人工智能|聚焦车载人工智能计算芯片研究 推进汽车产业高质量发展

- 实力比|小米12对标苹果遭嘲讽?雷军:国产手机的实力比想象中强,有和苹果比较的勇气

- IT|全球汽车行业价值两年突增至3万亿美元 中国电动车企立大功

- Tesla|特斯拉因两处安全缺陷召回近50万辆电动汽车 承诺免费修复

- IT|新能源汽车年底卖爆 展车都被抢购 咋回事?

- Tesla|特斯拉在美国召回约47.5万辆汽车 接近其去年全球交付总量

- 雷军|和雷军一起开箱,领取小米12「专属指南」

- 设备|雷军亲自演示 MIUI 13“小米妙享中心”:一拖流转媒体内容

- Tesla|网传特斯拉等新能源汽车保费上涨超50% 多家车险公司回应不实