出品:科普中国

制作:090811mario

监制:中国科学院计算机网络信息中心

"老鼠生儿会打洞 , 龙也会!"

这里的龙 , 指的是#恐龙# , 古生物学家已经发现了恐龙的地下洞穴 。

虽然有些恐龙不具备精湛的挖掘技术 , 但或许也能在地面挖个浅坑 , 比如笨重的甲龙 。

2021年3月19日 , 古生物学家对一具来自蒙古南部戈壁沙漠的甲龙科化石进行了详细研究 , 发现这只白垩纪的甲龙的前肢犹如大铁铲 , 可能会在戈壁沙漠里刨出一个坑 , 用来保护柔软的腹部 , 或者是寻找水源、植物根系和矿物质,相关研究成果发表于期刊《科学报告》 。

戈壁里的"无名甲龙"

说起来 , 这具甲龙新化石的身世也颇为坎坷 。

1972年至1973年左右 , 苏蒙古生物联合考察队便在蒙古国的戈壁沙漠中首次发现了它 。 但当考察队正准备将其带回实验室时 , 由于材料不足和时间紧迫 , 只能暂时放弃 。

一晃三十年 , 在这期间 , 无数探险队从它身旁路过 , 漫天的黄沙早已将化石厚厚地掩盖起来 。 直至2008年 , 这只被遗忘在戈壁沙漠里的白垩纪甲龙 , 才被重新发掘出来 。

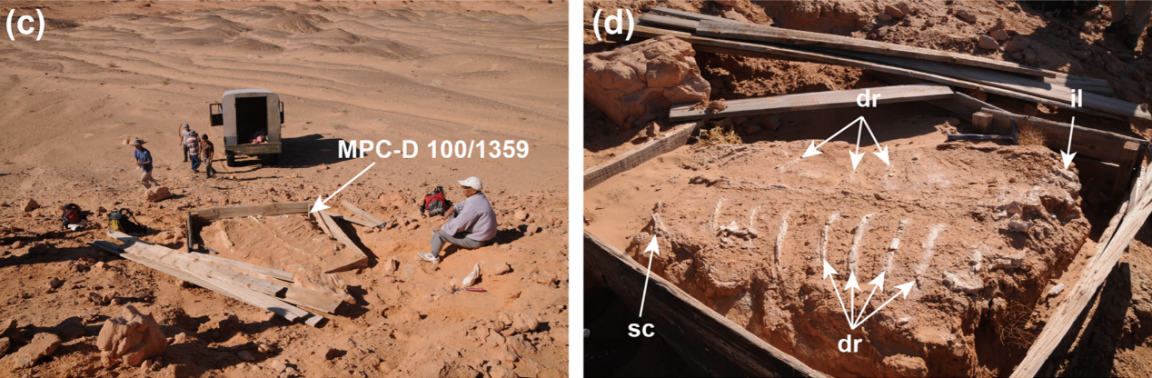

挖掘现场照片|图片来源:参考文献[1]或许是因为饱经风沙侵蚀 , 这只甲龙的头骨已无处可寻 , 只剩一副躯干 , 两米余长 , 体侧鳞甲清晰 , 骨骼几乎没有变形 , 手脚蜷缩在腹部 , 俨然一副安静沉睡的样子 。

这种姿势通常被解释为在沙尘暴中活埋 , 原地死亡 , 来不及挣扎 。

但不巧的是 , 同一地层的其它甲龙类化石大多只保留了头骨 , 因此无法与这次新发现的甲龙进行比较 。

这也意味着无法对它进行准确分类 , 这只甲龙也无法拥有名字 , 被迫成为了"无名甲龙" , 编号(MPC-D 100/1359)将会是它的长期唯一代名词 。

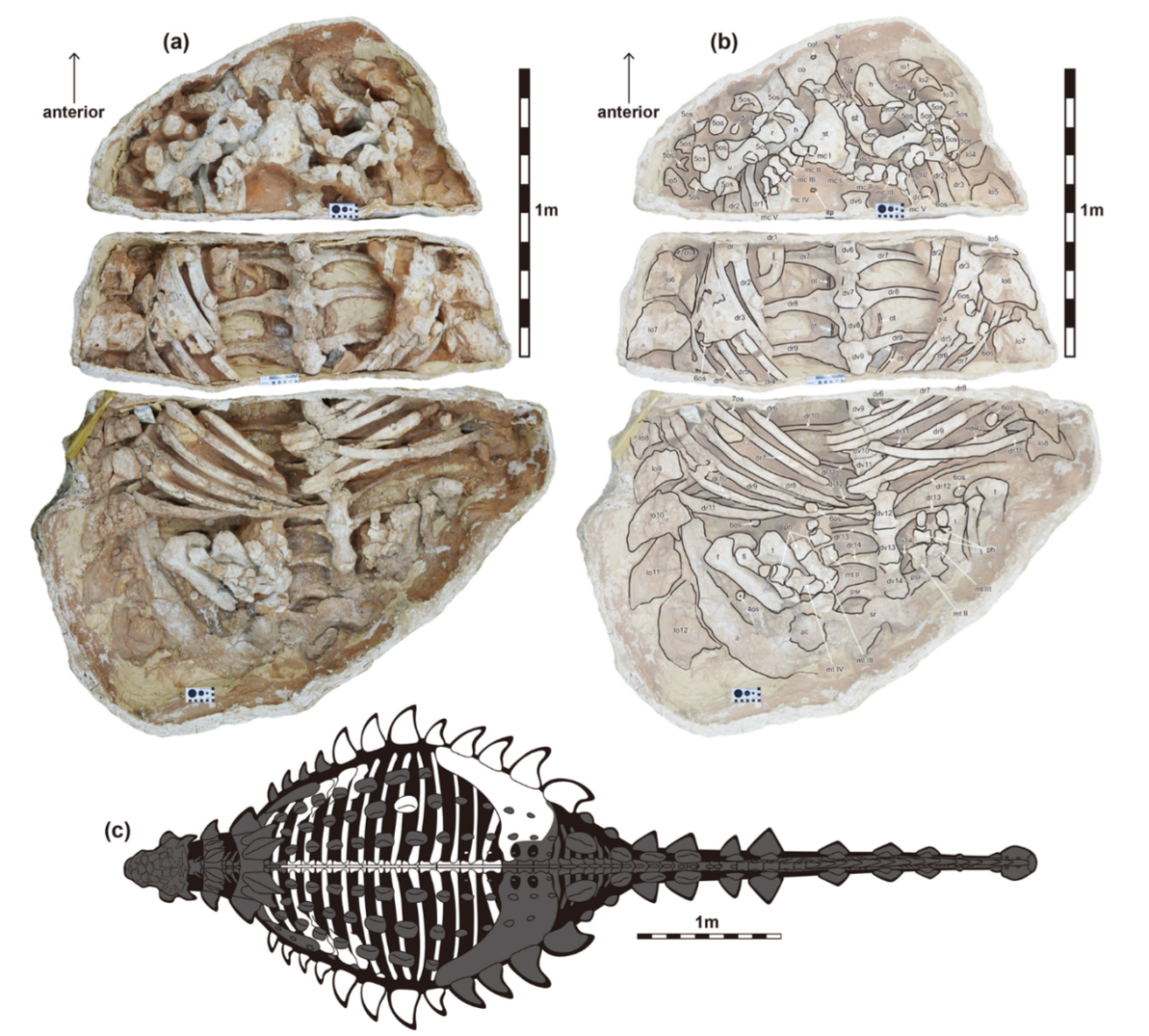

编号(MPC-D 100/1359)化石照片及骨骼俯视图(c)白色骨骼为保留部分 , 黑色为丢失|图片来源:参考文献[1]即便无头又无名 , 也掩盖不了它的闪光点 。

这副保留着鳞甲的躯干化石 , 不仅为研究甲龙科的身体结构演化提供了宝贵材料 , 而且多个骨骼特征都显示出挖掘的适应性 , 这意味着"无名甲龙"可能掌握了挖掘的本领 。

龙中柯基 , 腿短但有力

一般来说 , 大多数苦苦钻研挖掘技术的脊椎动物都有着细长的前爪 , 才能在挖掘事业上干出一番成绩 。 古生物学家则认为 , 甲龙科采取了不同的策略 。

以这只"无名甲龙"为例 , 它的肩带和前肢骨骼十分粗壮 , 掌骨短而宽 , 呈浅弧形排列 。

如此一来 , 虽然前爪显得又短又宽 , 但实际上坚硬有力 , 犹如一把大铁铲 。

可以想象成一只装备了机械爪的短腿柯基 。 虽然腿短 , 但却具备超强的刨土能力 。

因此 , 当你穿越回白垩纪的戈壁沙漠时 , 或许能看见一只笨拙的甲龙 , 挥动着粗壮的铲形小爪爪 , 在泥沙里奋力刨坑 。

编号MPC-D100/1359的"无名甲龙"刨坑想象图|图片来源:Yusik Choi想要成为老挖掘机 , 还要讲究稳定性 。 "无名甲龙"身上覆盖着一层厚重的鳞甲 , 行动缓慢 , 一旦翻车 , 就很难起身 。

对此 , 它的骨骼作出了相应改变 , 使之能更好地支撑笨重的躯体 , 提高身体在挖掘期间的稳定性 。

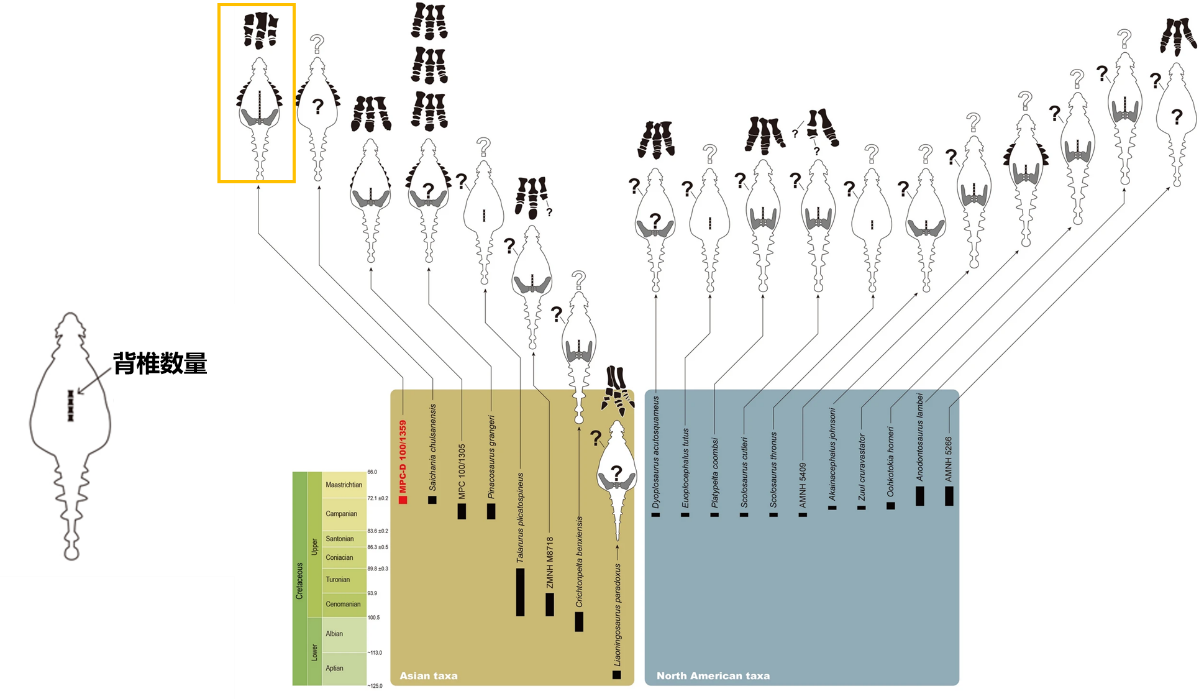

首先 , "无名甲龙"的荐前棒含有9个背椎 。 荐前棒是甲龙类中独特的棒状结构 , 由后半部的背椎愈合而成 , 大多数甲龙科恐龙的荐前棒只包含3-4个背椎 , 而"无名甲龙"多达9个 , 能起到更好的支撑和保护作用 , 协助身体承受更大的重量 。

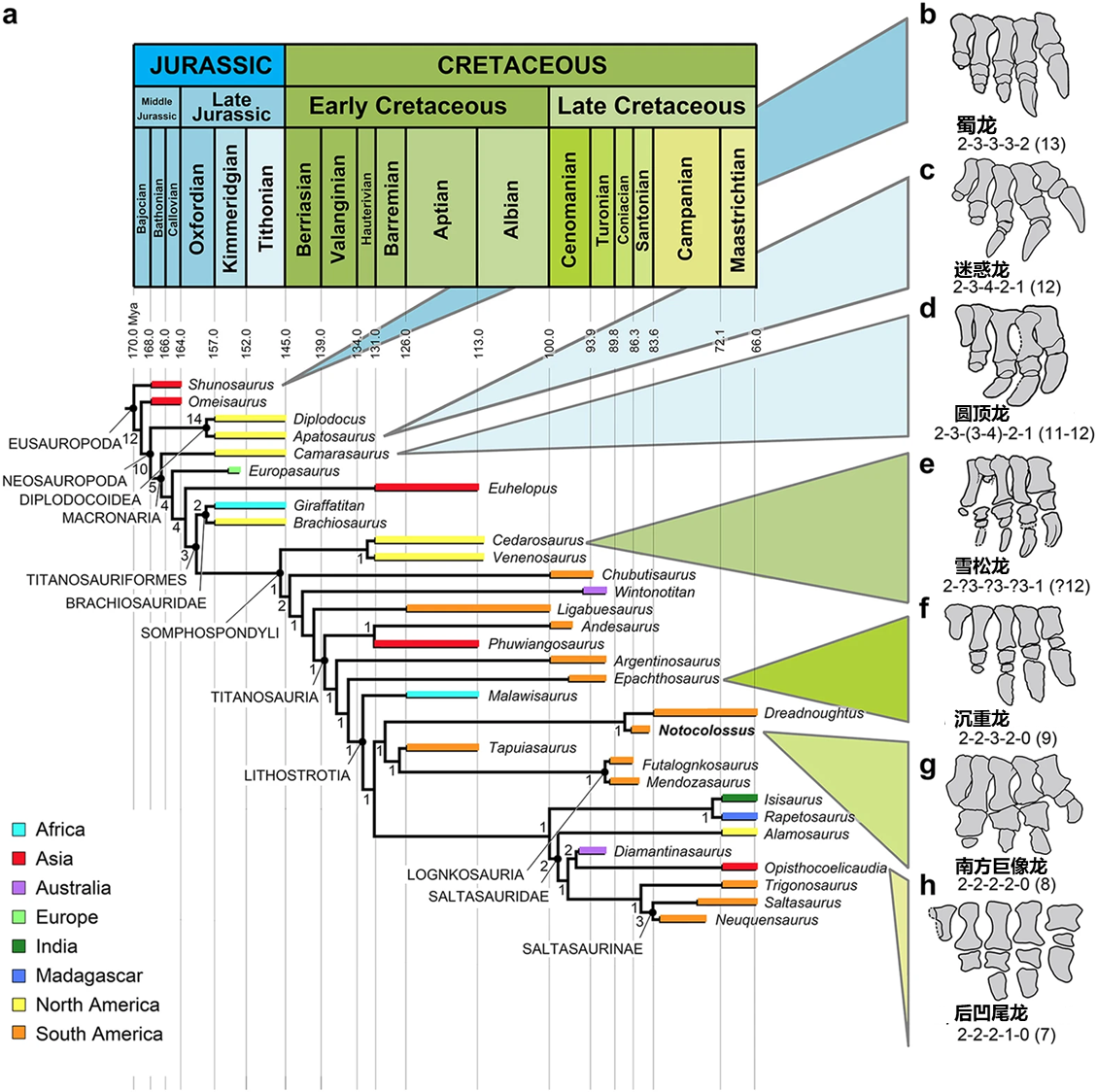

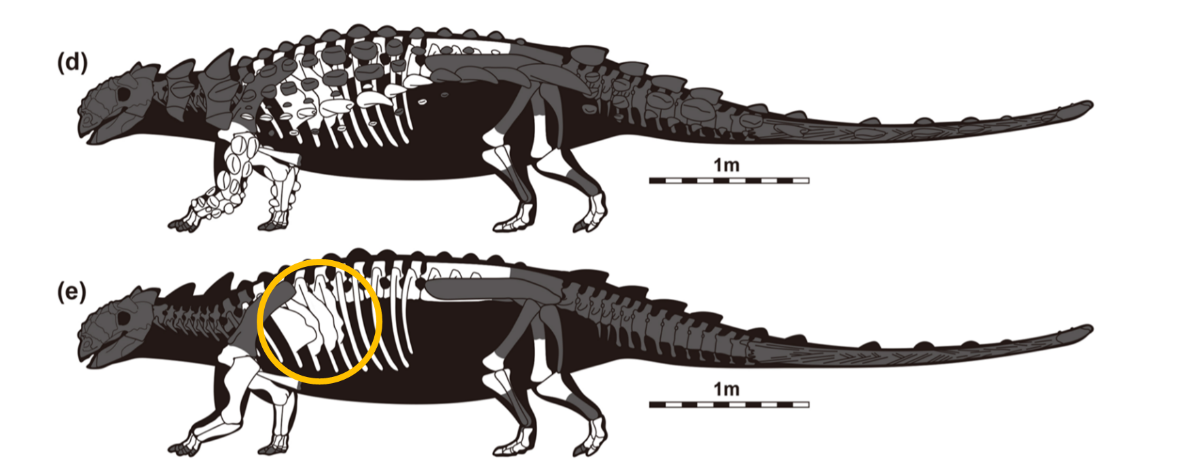

"无名甲龙"的荐前棒所含背椎数量及对比|图片来源:参考文献[1]其次 , "无名甲龙"的趾骨数量少于早期的甲龙科 。 研究发现 , 随着时间推移 , 甲龙科恐龙的趾骨数量会逐渐减少 。 这种现象也存在于地球上最大的陆地动物——蜥脚类恐龙之中 。

为了适应大体重 , 恐龙趾骨数量减少的趋势更加惊人 。 例如一些泰坦龙类在演化过程中已经完全丢失了第五根脚趾的趾骨 。 同时 , 前肢指骨也不断地丢失 , 逐渐变成柱状四肢 。

蜥脚类恐龙的趾骨数量演化(b-h)趾骨数量一直减少|图片来源:参考文献[2]△作为泰坦巨龙类的"后凹尾龙"的V趾已经丢失完全趾骨 。

不仅如此 , 趾骨数量减少还会降低后肢的灵活性 , 从而换取更高的稳定性 , 让"无名甲龙"在埋头刨坑的时候 , 能把身体牢牢固着在地面 , 避免左摇右晃 。

最后 , "无名甲龙"的身形非常稳 。 化石显示 , 它的第3-6根肋骨 , 均有不规则的骨板状突起 , 并彼此重叠 , 在肋骨之间形成一个大型骨板 , 这种结构必然会降低躯干的灵活性 。

再加上它的梭形体型 , 中间宽大 , 前后细窄 , 进一步帮助"无名甲龙"在挖掘或摆尾时保持身体的笔直 。

可见 , "无名甲龙"为了当一只稳稳当当的"挖掘机" , 在演化中费了不少心思 。

无名甲龙的骨骼侧视图 , 黄圈为3-6根肋骨之间的不规则骨板(d)附带鳞甲(e)无鳞甲|图片来源:参考文献[1]挖掘技术 , 只是我的保护色

甲龙为什么会拥有挖掘技能呢?科学家猜想 , 可能是出于自我保护 。

虽然甲龙科恐龙从头到尾都覆盖着厚重鳞甲 , 尾巴末端又是大骨锤 , 肩部甚至还能长出骨质尖刺 , 看似防御力已然爆棚 , 但别忘了 , 它们还有着相对柔软的腹部 。

长期以来 , 人们认为甲龙的终极防御手段是蹲下来 , 把四肢蜷缩到腹部 , 就像是一座全方位无死角的铁甲堡垒 。

倘若甲龙会挖掘 , 那它们就可以把身体固定在浅坑里 , 防止被捕食者撞翻 。 同时把四肢和柔软的腹部隐藏在沙石之下 , 只暴露布满鳞甲的背部 , 与环境融为一体 , 让捕食者难以发现自己 。

在现存的角蜥身上 , 我们也可以发现类似的策略 。

现代角蜥|图片来源:DesignPicsInc/Depositphotos除了成为更强的堡垒 , 挖掘的优势还有利于觅食 。

甲龙科作为植食性恐龙 , 可能会挖掘树根作为食物 , 或者寻找地下水以及矿物质 , 就像现代的非洲象一样 。

其实早在20世纪50年代 , 就有古生物学家提出甲龙挖掘的假说 , 作用也是自我防卫和生存 。 但到目前为止 , 这类假说的核心 , 依旧是甲龙的骨骼特征表现出了挖掘的可能性 。

因为在含有甲龙科化石的地层中 , 尚未找到与之相关的洞穴或其他挖掘痕迹 。

但没关系 , 如开篇所述 , 人类已经发现了真正会打洞的恐龙 。

挖掘技术哪家强?当属美国西北"掘奔龙"

在美国西北部的蒙大拿州 , 这里有大面积的晚白垩纪时期的地层 , 埋藏着各种脊椎动物的骨骼、牙齿和蛋壳 , 以及它们的家——地下洞穴 。

2007年 , 一项研究叙述了首例恐龙穴居行为的化石证据:古生物学家在蒙大拿州发现了一个9500万年前的地下洞穴 , 洞穴的最深处 , 躺着三具恐龙骨骼化石 , 均属于掘奔龙(Oryctodromeus) 。

因此 , 掘奔龙也是第一种被证实有穴居行为的恐龙 。

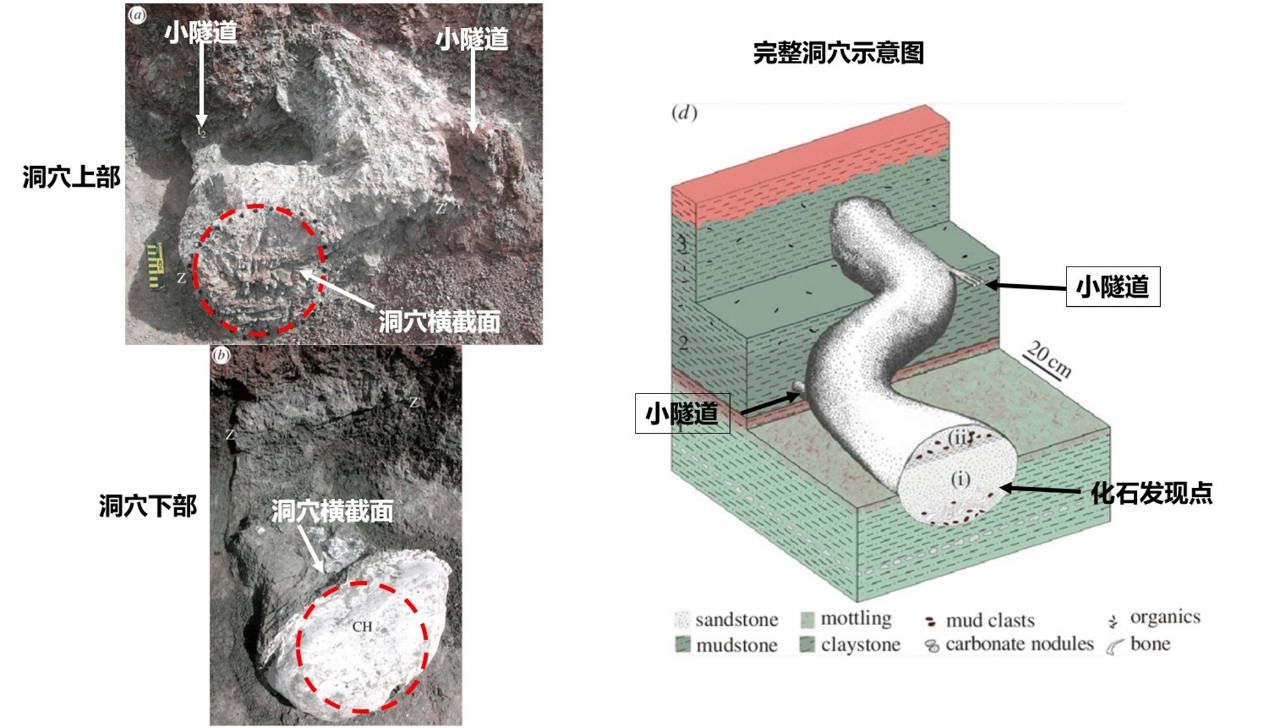

正在发掘中的洞穴遗址 , 白色是人工石膏 , 起到保护作用|图片来源:montana.edu这个掘奔龙的洞穴长约2米 , 宽70厘米 , 整体像一个倾斜、弯曲的隧道 , 拐弯处还连接着两个小隧道 , 直径仅几厘米宽 , 可能是共生小型动物的杰作 。

至于此洞的"主人" , 三只掘奔龙的骨骼散落在洞穴的末端 , 这里或许曾是它们的巢室及储物室 , 但如今却成了墓室 。

洞穴照片与示意图 , 三只掘奔龙的化石在洞穴最深处|图片来源:参考文献[4]化石显示 , 三只掘奔龙分别是一大两小 , 成年个体长约2米 , 幼年个体长约1米 , 洞穴的大小与宽度足以成为它们的藏身之地 。

此外 , 掘奔龙的化石都没有经过流水搬运作用 , 骨骼上也没有肉食动物的咬痕及断裂面 , 所以尸体并非是被流水和掠食者带入洞穴深处 , 更可能是它们生前就居住在洞穴里 , 并死在其中 。

【恐龙|【恐龙探秘】恐龙挖掘技术哪家强?】在掘奔龙死后 , 尸体逐渐腐烂 , 风沙不断灌进洞穴 , 直至将它们淹没…

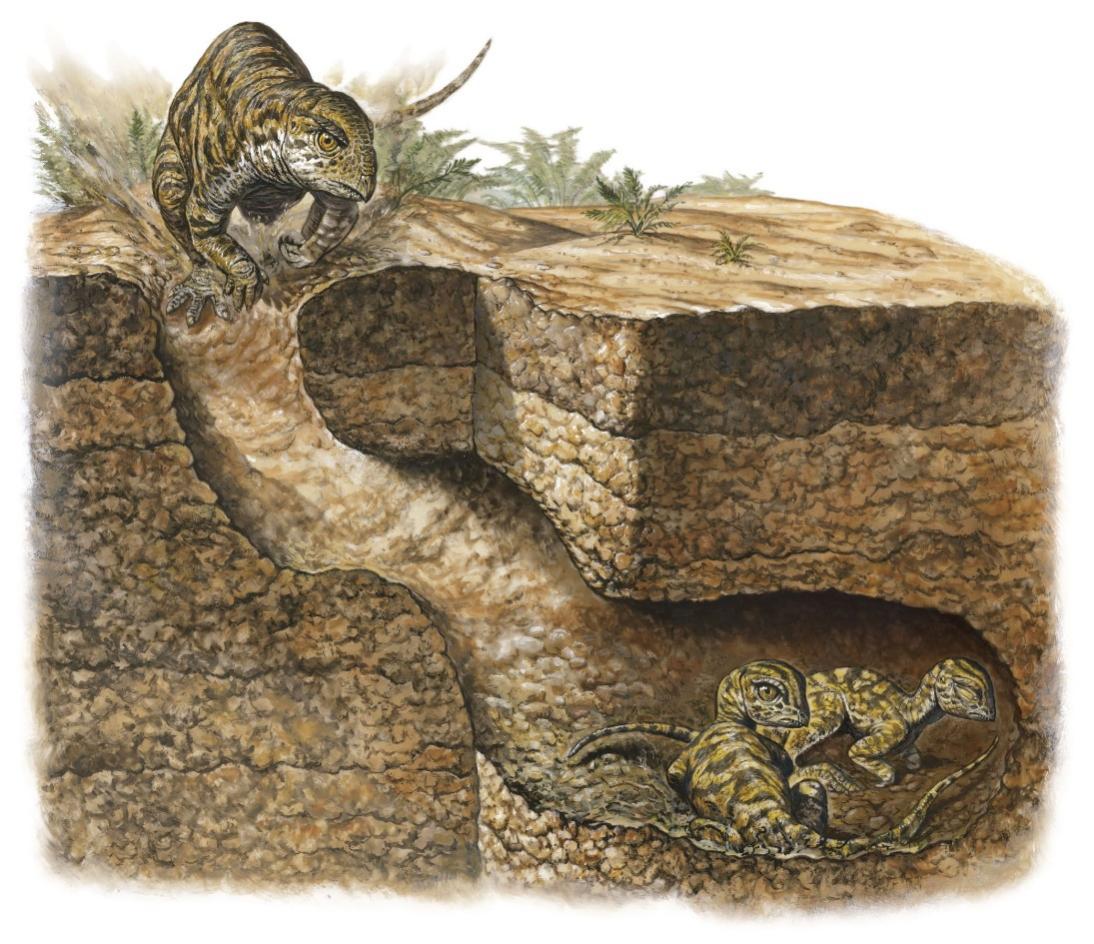

三只掘奔龙的生活场景想象|图片来源:Mark Hallett一大两小 , 埋藏于地下 。 古生物学家不禁猜想 , 掘奔龙可能拥有亲代养育行为 。

每当新生命破壳 , 成年掘奔龙就会在洞穴里照顾幼崽 , 直至幼崽可以独自生活 , 从而提高幼崽的存活率 , 延续种群 。

虽然相比现今的鼹鼠、土拨鼠等挖掘高手 , 掘奔龙的前肢也稍显逊色 , 无法给自身以及幼崽建造更宏伟的地下庇护所 , 但它有着修长的后肢 , 矫健身姿能在地面上寻找食物时躲避捕食者 。

掘奔龙:挖掘和逃命两不误!

掘奔龙洞穴的发现 , 也曾让古生物学家进行了一番遐想:当6600万年前那颗小行星在地球上炸开了花的那一刻 , 是否存在一些善于挖掘的恐龙 , 躲在地下庇护所从而逃过大灭绝呢?

总之 , 恐龙演化史是一部长剧 , 挖坑的"无名甲龙"和打洞的掘奔龙 , 仅仅是恐龙日常生活的一丁点儿 。

这群家伙从最初的两足行走开始 , 就不断地改变身体结构和功能形态 , 去适应生活 。 在挖掘之余 , 它们还有地栖、树栖、甚至水栖…

在它们的不懈努力之下 , 这部生活长剧得以延续至今 。

所以 , 打工人 , 打起精神 , 像恐龙一样 , 向生活发起进击吧!

参考资料:

[1] Park, JY., Lee, YN., Currie, P.J. et al. A new ankylosaurid skeleton from the Upper Cretaceous Baruungoyot Formation of Mongolia: its implications for ankylosaurid postcranial evolution. Sci Rep 11, 4101 (2021).

[2] González Riga, B., Lamanna, M., Ortiz David, L. et al. A gigantic new dinosaur from Argentina and the evolution of the sauropod hind foot. Sci Rep 6, 19165 (2016).

[3] Fastovsky, D. E. & Weishampel, D. B. Dinosaurs: A Concise Natural History 2nd edn. (Cambridge University Press, Cambridge, 2012).

[4] Varricchio David J, Martin Anthony J and Katsura Yoshihiro 2007First trace and body fossil evidence of a burrowing, denning dinosaurProc. R. Soc. B.2741361–1368.

推荐阅读

- 于本|豆瓣 App 安卓新版本 7.20.0 测试

- 苏宁|可循环包装规模化应用 苏宁易购绿色物流再上新台阶

- 产品|泰晶科技与紫光展锐联合实验室揭牌

- 相关|科思科技:无人机地面控制站相关设备产品开始逐步发力

- 生活|数字文旅的精彩生活

- 解决方案|【干货】反渗透设备结垢原因及解决方案

- 手机|【直播纪要】VR/MR会吹响消费电子反攻的号角吗?| 见智研究

- 技术|聚光科技旗下临床质谱仪获批医疗器械注册证

- 智能化|龙净环保:智能型物料气力输送系统的研究及应用成果通过鉴定

- 爆发|中信证券:自动驾驶渐行渐近,惯性导航刚需爆发