近期 , 中国科学院云南天文台硕士研究生汤泽浩等在《天体物理快报》上 , 发表了题为“极区冕洞内标准和爆裂感应喷流的观测”的研究论文 。 该研究采用空间多波段高分辨率观测数据 , 分析了太阳大气中感应喷流爆发的物理过程 。 相关研究成果进一步了解了太阳喷流的形成机制和精细结构 。

太阳大气中普遍存在一些连续电磁爆发活动现象 , 但学界仍不清楚这些短时间内发生在不同位置的太阳爆发之间是否存在某种物理关联 。 得益于观测设备的时间、空间分辨率的大幅提升 , 在近年来 , 相关研究已取得重要进展 。 研究表明 , 太阳上存在很多由一次爆发事件引起另一个地点的爆发 , 它们不仅在时间上连续 , 还具有物理联系 。 这一类发生在不同地点、具有物理联系的多次连续的太阳爆发活动被称为感应爆发 。

迄今 , 波与喷流之间、不同耀斑之间、不同日冕物质抛射之间、不同暗条之间的感应爆发已相继被发现 , 并且它们之间通常是通过磁场进行相互作用的 。 云南天文台此次报道的太阳喷流与喷流之间的感应爆发现象尚属首次 。 研究人员使用太阳光球磁场、软X射线和极紫外波段数据 , 研究了起源于两个相邻日冕亮点的两次连续的喷流爆发活动 。 研究发现 , 第一个亮点爆发可能是光球闭合磁拱在浮现过程中与其附近的开放磁场发生磁场重联导致 , 爆发开始后又与磁流对消明显相关 。 该喷流与已有研究中所谓的标准喷流产生机制一致 。

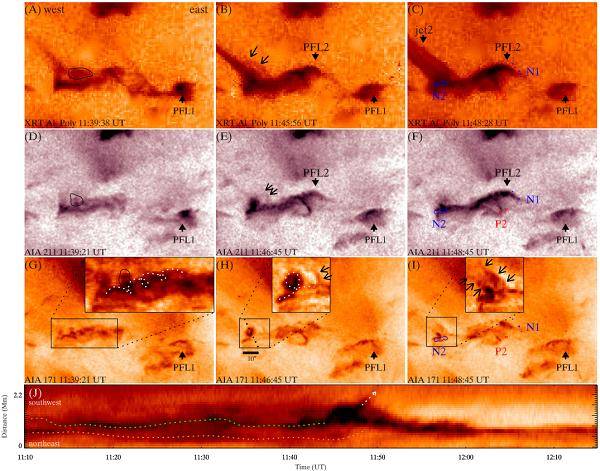

由于第一次喷流明显的横向运动 , 使得它在爆发过程中与邻近的另外一个日冕亮点发生了相互作用 。 观测证据表明 , 该相互作用为磁重联 。 磁重联导致了第二次喷流(日冕亮点)的爆发 。 在第二次喷流爆发过程中 , 日冕亮点中出现了明显的扭缠结构 。 随后 , 一个强扭绞结构从该扭缠结构中演化出来并爆发 , 它的爆发使第二次喷流更亮、更宽 。 因此 , 第二次喷流爆发属于典型的爆裂喷流爆发活动 。 研究人员认为 , 邻近日冕亮点中出现的磁扭缠结构可能是在第一次喷流与亮点重联过程中 , 第一次喷流中的磁扭缠传输到第二个日冕亮点中所致 。

该研究显示了感应喷流爆发之间具有明确的物理联系 , 这类观测还可用于太阳活动爆发的预报 。 此外 , 已有研究都认为喷流的产生主要是光球磁流活动或一些磁流体力学不稳定性导致;但该研究说明 , 喷流的产生还可通过外部太阳爆发活动产生的扰动激发 , 这对理解喷流的产生机制具有意义 。 研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目、面上项目、云南省基础研究计划项目、中科院西部之光等的资助 。

文章图片

【物理|研究发现太阳冕洞中感应喷流现象】该图展示了第二次喷流的形成以及强扭缠结构 。 第一行、第二行以及第三行分别是软X射线波段、211波段以及171波段的观测示意图

来源:中国科学院云南天文台

推荐阅读

- 手机|【直播纪要】VR/MR会吹响消费电子反攻的号角吗?| 见智研究

- 人工智能|聚焦车载人工智能计算芯片研究 推进汽车产业高质量发展

- 智能化|龙净环保:智能型物料气力输送系统的研究及应用成果通过鉴定

- 研究院|传统行业搭上数字化快车,施工现场变“智造工厂”

- 牛上|英媒文章:2021年最有趣的科学发现

- IT|为什么感染飙升但死亡人数有限?研究显示T细胞可防止奥密克戎引发重症

- 德尔塔|为什么感染飙升但死亡人数有限?研究显示T细胞可防止奥密克戎引发重症

- 核心|中科大陈秀雄团队成功证明凯勒几何两大核心猜想,研究登上《美国数学会杂志》

- 安全|复旦教授发现400多个Android漏洞 谷“鸽”16个月后才修复

- IT|南非研究显示两剂强生新冠疫苗可大幅降低Omicron导致的住院