如果能在物质层次上直接实现计算需要 , 而不使用基于冯·诺依曼体系结构的集中式处理信息方式——将数据从内存移到处理器再移回来 , 这样一方面大大提高了计算速度 , 另一方面还省去了大量的功耗 。

这是人工智能之后 , 智能物质崛起的图景 。

近日 , 来自德国明斯特大学和荷兰特文特大学的科学家团队在《自然》(Nature)杂志上发文《智能物质崛起》对“智能物质”进行了概述 , 论文回顾分析了当前业界利用分子系统、软材料和固态材料等实现智能物质的进展 , 以及在软机器人、自适应人工皮肤和分布式神经形态计算方面的实际应用 。 以下为作者原文选摘 。

什么是智能?

通常情况下 , 我们可以将智能理解为感知信息并将其转化为知识储备的能力 , 如此便可在不断变化的环境中完成适应性行为 。 研究人员认为“智能”概念包含两个主要特征:第一 , 学习能力;第二 , 适应环境的能力 。

文章图片

迄今为止 , 这两种能力大多存在于生物体中 。 然而 , 即使这种我们在这里称之为智能的物质没有表现出与心理学意义上理解的智力相同的水平(包括 , 例如 , 认知能力或语言能力) , 它的功能也将远远超过静态物质的属性 。

潜在应用的例子包括 , 能够自我调节温度和吸光度的人造皮肤 , 根据穿着者的感觉可以变成保暖或降温衣服的智能服装 , 以及具有智能触感的柔软机器人 。

然而 , 由于在高阶人工智能应用程序中需要处理大量的数据 , 以中心化的方式规范智能物质的行为将非常具有挑战性 。 特别是基于冯·诺依曼体系结构的传统计算机的集中信息处理将很快达到极限 , 其将数据从内存转移到处理器并返回不仅大大降低了计算速度 , 而且还需要大量的电力消耗 。

因此 , 新的方法和计算模式需要直接在问题一级实现 , 即允许对数据进行局部预处理 。 通过这种方式 , 智能物质本身可以与环境相互作用 , 自我调节其行为 , 甚至从外界输入的信息中学习 。

对于智能物质的开发设计来说 , 来自大自然的灵感非常有价值 。 天然物质的宏观功能来自复杂的内部构造 , 以及分子、纳米尺度和宏观尺度构建块的相互作用 。 而在人工物质中 , 自下而上和自上而下方法的结合 , 可使得体系结构具有各种新颖的特性和功能 。

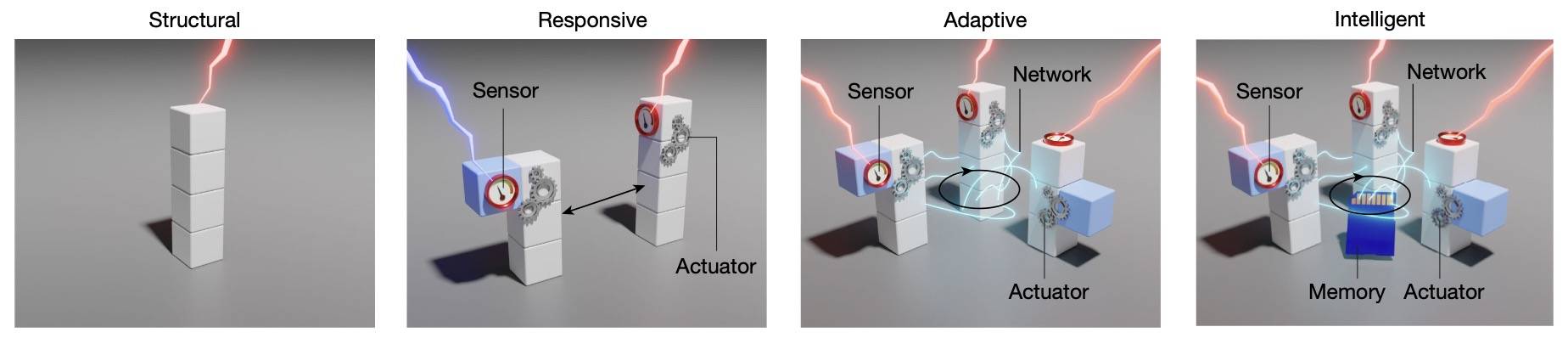

研究人员认为 , 可以通过用分层的方式定义人工物质的智能 。 比如 , 通过结合四个关键功能元件来实现智能物质:(1)传感器与环境交互并接收输入和反馈;(2)执行器对输入信号做出响应并调整材料的性能;(3) 用于长期存储信息的存储器;(4)用于处理反馈的通信网络 。

理想情况下 , 这些元素可形成功能性的处理连续体 , 它不需要集中的处理单元 , 而是提供本地和分布式的信息处理能力 。

文章图片

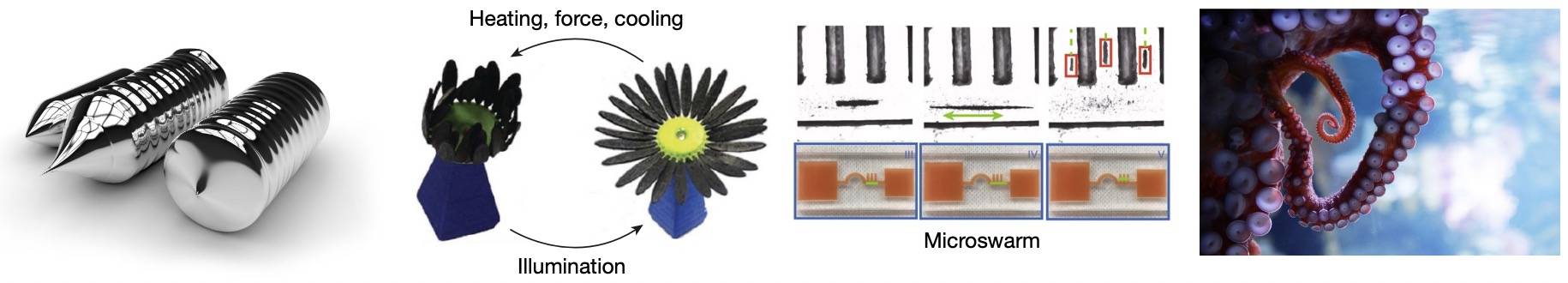

从结构到功能和复杂性日益增加的智能物质的概念转换:合成后不能改变其性质 , 如纯硅;光响应记忆合成材料向日葵环境自适应的打开和关闭;章鱼的触手 , 带有嵌入式传感器、执行器和神经系统(来源:Nature)

最基本的结构物质 , 它可能包含高度复杂但静态的结构 , 在合成后不能改变其性质 。 而反应性物质能够改变其特性(形状、颜色、硬度等) , 以响应外部刺激 , 如光、电流或力 。

目前 , 科学家们正在推进从反应性物质到适应性物质的发展 。 适应性物质具有处理内外部反馈的固有能力 , 可对不同的环境和刺激做出反应 , 这一定义与“类生命材料”异曲同工 , 即受生物和生命物质启发的合成材料 。

超越适应性物质之后 , 最终必将推动智能物质的发展 。 智能物质可以与环境互动 , 从输入数据中学习 , 并自我进化 。 学习是由一种固有的记忆功能所支持的 , 即获得的知识或技能被长期存储为经验 , 并可以回忆起来产生未来的行为 。 因此 , 智能物质包括了所有四个功能要素(传感器、执行器、网络和长期记忆) , 并能显示出最高水平的复杂性和功能性 。

文章图片

那么智能物质的发展轨迹是什么?由此出发 , 智能物质近期发展的可能趋势会是什么样的?研究人员做了如下解答 。

第一种 , 基于群集的自组织材料(如纳米粒子组装体、分子材料) 。

复杂行为的一种突出形式 , 就是依赖于群体或群体中大量个体的集体互动 。 在这样的系统中 , 多个单独响应的实体会以一种特殊的方式自组织和通信 , 进而实现大规模的适应性现象 。 自然界中 , 这种行为通常在昆虫群落、鱼群、鸟类甚至哺乳动物种群中可以观察到 。

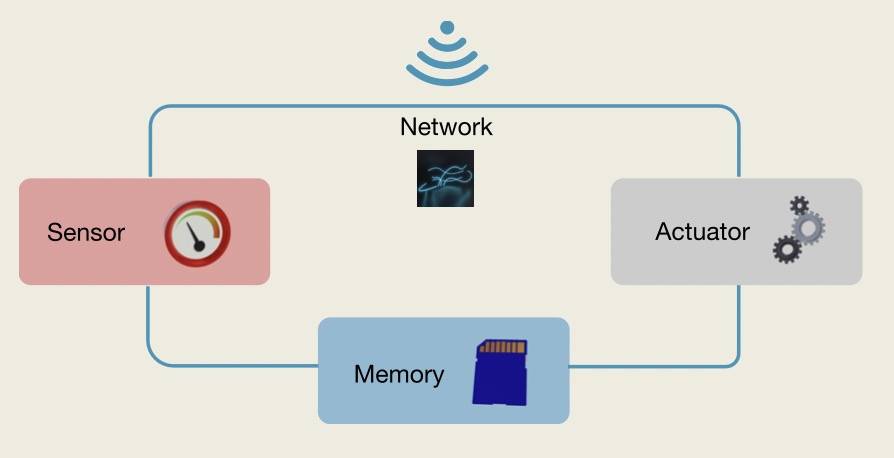

基于这种理念 , 在微观尺度上思考智能物质的实现尤其有趣 。 例如 , 集群机器人 , 一大群小机器人相互作用 , 每个小机器人大约一厘米高 , 能力有限 , 但它们可以排列出复杂的、预定义的形状 。

文章图片

自主机器人的自适应群体行为和胶体簇(来源:Nature)

当考虑到纳米尺度上的群体行为时 , 类似的逻辑仍然可用 , 例如纳米粒子组装体 , 在自组装材料系统中 , 弱耦合和高动态组分之间的局部通信以粒子的形式发生粒子相互作用 。

基于链形成、结构纳米颗粒之间的排斥流体和吸引磁相互作用 , 并根据初始形状 , 微群可以执行可逆各向异性变形、具有高模式稳定性的受控分裂和合并以及导航运动 , 但这些形状自适应依赖于外部程序员的输入、磁场控制等 , 因此粒子本身不会显示出智能行为 。

适应性行为也在合成分子系统中被发现 , 反馈来自反应网络和耦合分子间的相互作用 。 此外 , 有关自我复制分子大小的信息传递是可以观察到的 , 从祖先到后代的复制子 , 这种行为与生物学中的规范有些相似 。

然而 , 这类物质中缺乏记忆 , 这使得物质没有从过去事件中学习的能力 。

第二种 , 软物质的实现(如反应性软物质、嵌入内存的软物质、适应性软物质) 。

在生物系统中 , 柔软性、弹性和柔顺性是显著的特征 , 软体动物能够在拥挤的环境中实现连续变形 , 天然皮肤也表现出基本智能的显著特性 , 包括力、压力、形状、质地和温度的触觉、触觉记忆乃至自愈能力 。

软机器人领域的目标就是将这些特性转化为软物质实现 。 软体机器人能够通过调整形状、抓地力和触觉来模拟生物运动 。 与刚性材料相比 , 由于材料的符合性匹配 , 当它们与人类或其他易碎物体接触时 , 伤害风险大大降低 。

软物质包含反应性软物质 , 最常见的驱动是形状和柔软度随输入的变化 。

一个典型例子是由硅橡胶基质组成的自给式人工肌肉 , 其驱动依赖于液体嵌入乙醇微气泡加热时的汽相转变 , 这种反应灵敏的人工肌肉能够反复举起6公斤以上的重量 。

文章图片

响应软物质和软物质嵌入记忆功能(来源:Nature)

另一个案例是基于DNA杂交诱导的双交联响应性水凝胶 , 在外部DNA触发器的帮助下 , 通过局部控制材料的体积收缩来模仿人手的手势 。 还有利用摩擦电效应研发的人造皮肤 , 可以主动感知被触摸物体的接近、接触、压力和湿度 , 而无需外部电源 , 皮肤可自主产生电响应 。

还有科学家利用阳离子和阴离子选择性水凝胶膜的微型聚丙烯酰胺水凝胶室之间的离子梯度 , 制造出“人工鳗鱼” , 采用可伸缩的堆叠或折叠几何结构 , 在同时激活数千个串联凝胶室后产生110V电压 , 不同于典型的电池 , 这些系统具备柔软、灵活、透明和潜在的生物相容性 。

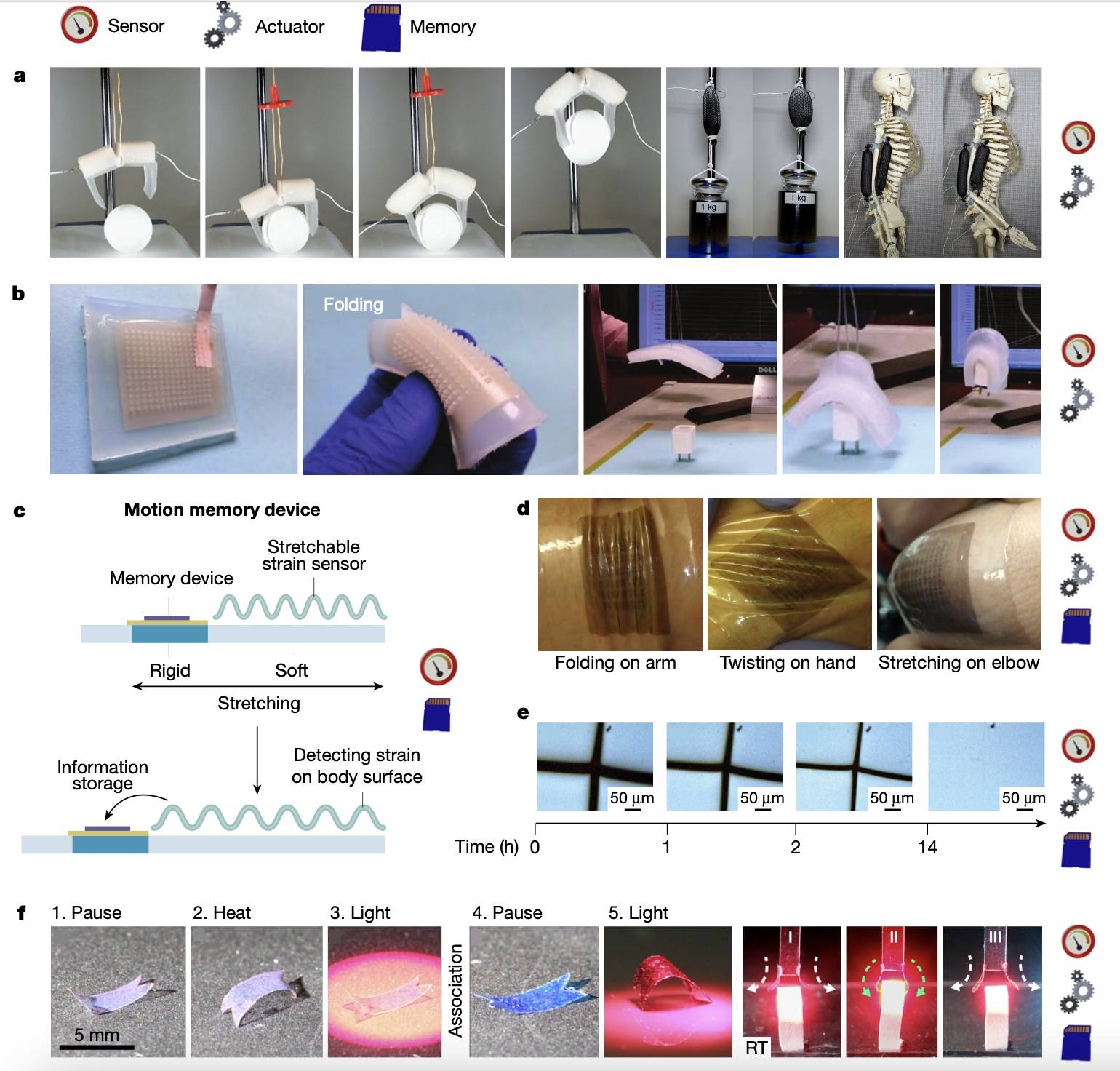

嵌入内存的软物质 , 这一类功能性软物质结合了物质记忆和感知能力 。 有科学家在一种机械杂化材料中已验证这一概念 , 其中电阻开关器件作为刚性聚合光刻胶(SU-8)岛上的存储元件 , 该岛嵌入可拉伸聚二甲基硅氧烷(PDMS)中 , 在聚二甲基硅氧烷上蒸发的金薄膜中的微裂纹同时起着电极和应力传感器的作用 , 这种运动记忆装置允许基于应力的变化和随后的信息存储来检测人类的四肢运动 。

此外 , 自愈也是软物质的一种重要特性 , 允许材料在受到干扰/弯折后迅速恢复其原始特性 , 这也是消除过去创伤记忆的一种方法 , 有科学团队报道了一种有机薄膜晶体管 , 这种晶体管是由可拉伸的半导体聚合物制成 , 即使在移动的人体肢体上折叠、扭曲和拉伸也能正常工作 , 且这种聚合物在特殊溶剂和热处理后能够自我修复 。

信息处理通常还涉及计数 , 这需要一个感知能力以及一个存储最新值的存储单元 , 有科研团队提出了一种基于后续生化反应计算物质的设计概念 , 可根据检测到的光脉冲数 , 通过释放特定的输出分子或酶来实现实际的计数过程 。

适应性软物质除了传感和驱动之外 , 还包括精确定制的化学机械反馈回路 。 自适应软物质的一个实现方法就是有科学家提出的自主粒子运动模型系统 , 它包含了传感和驱动的优雅组合 , 并通过反应网络耦合 , 例如有一种材料可调节囊内氧气泡的生长和收缩 , 从而导致有效浮力的对抗性调节 , 实现胶体在水中的酶驱动振荡垂直运动 。

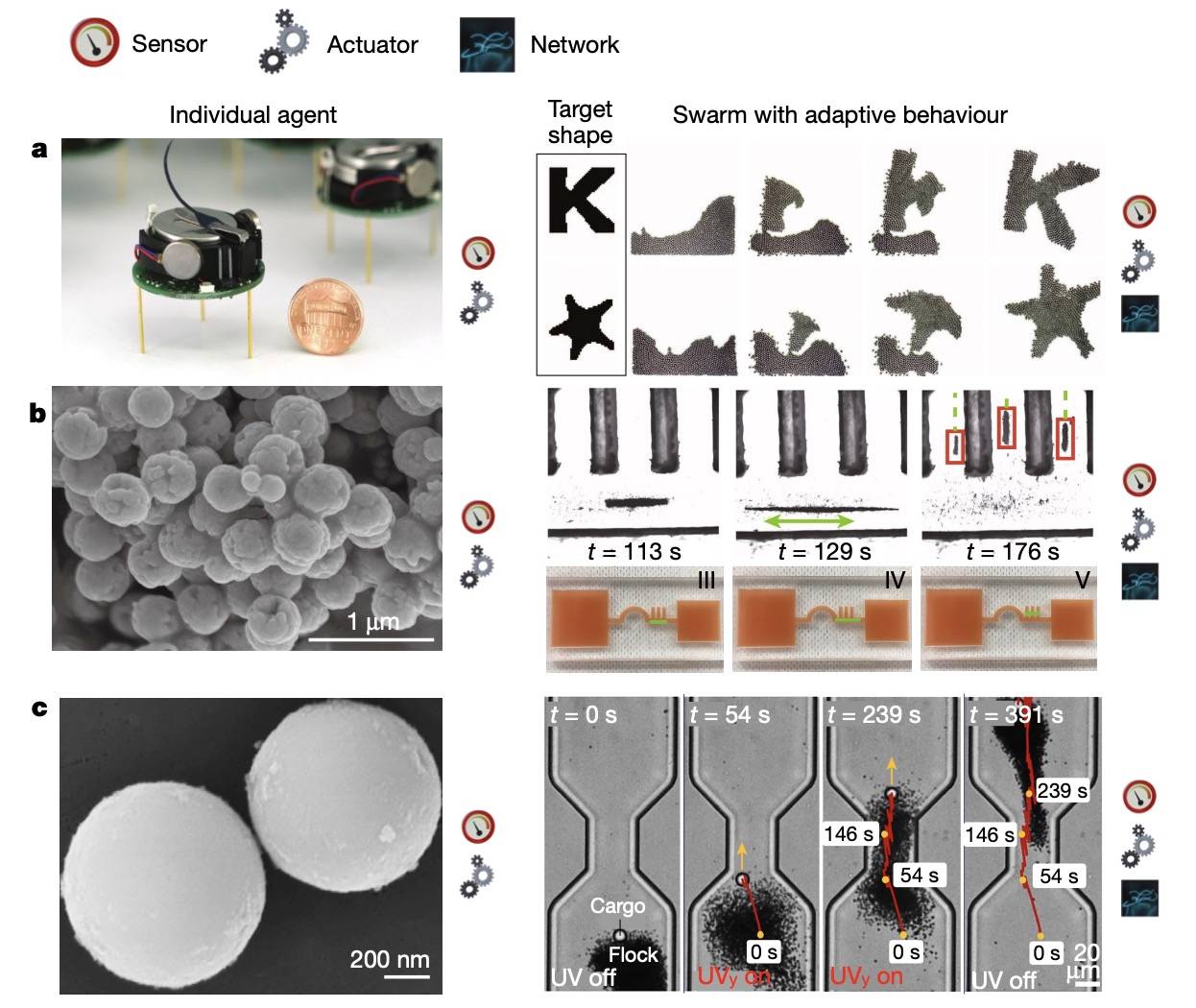

第三种 , 固态物质实现(如神经形态材料、分布式神经形态系统) 。

目前 , 固态材料的信息处理技术要先进得多 , 例如传统的计算机核心是由物理设备(如芯片晶体管)构建的 。 非传统计算超越了标准的计算模型 , 特别是生物 , 可以被认为是非传统的计算系统 。

可编程和高度互联的网络特别适合执行计算任务 , 而大脑启发或神经形态硬件旨在提供物理实现 。 尽管在半导体行业自上而下的制造中 , 使用成熟的半导体材料 , 使神经形态硬件(例如Google的张量处理单元)得以实现 , 但利用纳米材料的自下而上方法 , 可能为非常规、高效计算提供新途径 。

研究人员认为 , 结合上述各类物质的实现路径 , 混合方法可能会最终导致智能物质的实现 。

如用相变材料模拟神经形态计算系统 , 已经成为脑启发或神经形态硬件的关键促成因素 , 允许在人工神经网络中实现人工神经元和突触 , 利用它们通过焦耳加热在非晶态或晶态下的可编程性来实现快速、可访问的室温非易失性存储器功能 。

相变材料的记忆行为进一步使得其适合于大脑启发的计算 , 其中它们通常体现了突触权重或非线性激活功能 。 此外 , 二维(2D)材料 , 例如石墨烯、二硫化钼、二硒化钨或六角氮化硼 , 也出现在神经形态器件的实验中 , 从而允许设计紧凑的人工神经网络 。

最近的一项研究表明 , 可以在77K温度下对硅中硼掺杂原子的无序网络进行非线性分类和特征提取 。 另有多项研究结果表明 , 利用纳米电子器件的深层神经网络模型 , 可以通过梯度下降的方法对器件进行有效的调整 , 从而完成各种分类任务 , 而不是通过人工进化来实现功能 。

文章图片

神经形态材料和系统(来源:Nature)

这些工作揭示了利用物质固有的物理性质在纳米尺度上可实现高效计算的潜力 。

值得关注的是 , 在神经形态系统中 , 信息处理和记忆是共局部化的 , 这与传统的冯诺依曼结构有着严格的区别 。 有一项研究是光学神经网络模型 , 因为光本身可以通过与物质相互作用或干扰自身来进行计算 , 而不需要预先定义路径 , 此外 , 这种模型允许以光速(在介质中)进行数据处理 , 并且与电子设备相比功耗极低 。

当光通过不同的衍射层传播时 , 信息被同时处理 , 类似于人类皮肤中的数据在通过神经系统传输到大脑之前的预处理 。

此外 , 研究人员还认为 , 每一个物质型储层都有其自身的物理问题 , 可以使用材料学习让储层从系统中浮现出来 , 而不是将材料基质设计成一个好的储层 。

对于智能物质的未来发展 , 研究人员认为难点在于开发制造、放大和控制智能物质的有效方法 。

智能物质必须包含具有相当程度的共焦自由度、迁移率和纳米级成分交换的动态材料 。 这意味着纳米级组件之间的相互作用必须足够弱 , 才能被外部刺激操纵 。 此外 , 这类物质必须表现出纳米级成分的某种程度的内部组织 , 这样才能嵌入反馈和长期记忆元件 , 且为了充分接收和传输外部输入 , 需要具有空间和时间精度的可寻址性 。 这些要求在很大程度上可能是矛盾的 , 而且可能不兼容 。

显然 , 智能物质的关键元素更容易在不同的材料类型中分别实现 , 研究人员们希望混合解决方案能够解决不兼容的问题 。

那么解决方案如何设计呢?研究人员有一个设想 。

首先 , 需要演示者和设计规则来开发具有固有反馈路径的自适应物质 , 通过集成纳米级构建块 , 实现自组装和自上向下制造的纳米结构的可重构性和自适应性;

然后 , 必须从能够处理反馈的适应性物质开始 , 发展到具有学习能力的物质(“学习物质”) 。 这些材料将通过嵌入式记忆功能、基于材料的学习算法和传感接口来增强;

另外 , 还需要从学习物质发展为真正的智能物质 , 通过感官接口接收来自环境的输入 , 通过嵌入式记忆和人工网络显示所需的响应 , 并通过嵌入式传感器对外部刺激作出响应 。

因此 , 智能物质的发展将需要协调一致、跨学科和长期的研究努力 。

最终 , 考虑到整体性能是组件和连接的集体响应 , 那么完整的系统级演示对于加快智能物质的使用是必要的 。 智能物质的各种各样的技术应用可以预见 , 其中尤为具有吸引力的是与现有的AI和神经形态硬件的协同集成 。 在这方面 , 在生命科学和生物控制论中的应用也需要生物相容的实现 。

【崛起|《自然》:人工智能之后智能物质崛起,计算更快、功耗更低】(本文来自澎湃新闻 , 更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

推荐阅读

- 原神|《原神》「飞彩镌流年」2.4 版本预下载已开启

- 核心|中科大陈秀雄团队成功证明凯勒几何两大核心猜想,研究登上《美国数学会杂志》

- 电子商务|国际品牌崛起 亚马逊在全球购物应用安装量中下滑至第四位

- 龙珠|realme GT2 Pro 预热,联名《龙珠》定制新品

- 短片|马蜂窝推全球首份《星际太空旅行指南》,发布年度短片

- 公司|《Control》开发商正在与腾讯合作开发一款PVE射击网游

- 技术|史河科技《船舶除锈机器人》项目获2021年中国造船工程学会科技进步二等奖

- 短片|马蜂窝推出《你咋不上天呢?》,每一次探索都值得被认真对待

- 直播|演示视频创作软件《万兴鹿演》新增“虚拟形象录制”

- Create|什么是元宇宙游戏?百度《希壤》成国内第一个吃螃蟹的人