从“小舢板”到“大船”:中山大学逐梦深蓝科考的百年见证

文/羊城晚报全媒体采访人员 陈亮

中国东海 , 舟山海域 , 风和日丽 , 波光粼粼 。 近日 , 我国最大的海洋综合科考实习船“中山大学”号在众人祝福声、喝彩声中划出一道优美的弧线 。

“中山大学”号试航成功 , 各项指标表现优异 。 “它将有力支撑海洋科学发展和高端海洋人才培养 , 是名副其实的海上‘移动校园’ , 为中山大学服务国家海洋强国战略再添‘重器’ 。 ”中山大学校长罗俊说 。

上个世纪20年代末 , 中山大学的师生借乘军舰远赴西沙群岛 , 在那里他们靠着一条小舢板开展科学考察 , 成为我国最早在西沙群岛进行科考的大学 。

而今 , 科考平台从借船到自己造大船出海 , 变化背后折射的是中国人向海图强的坚强意志 , 也是位于南海边的中山大学逐梦深蓝、报效国家的百年见证 。

从小舢板出发

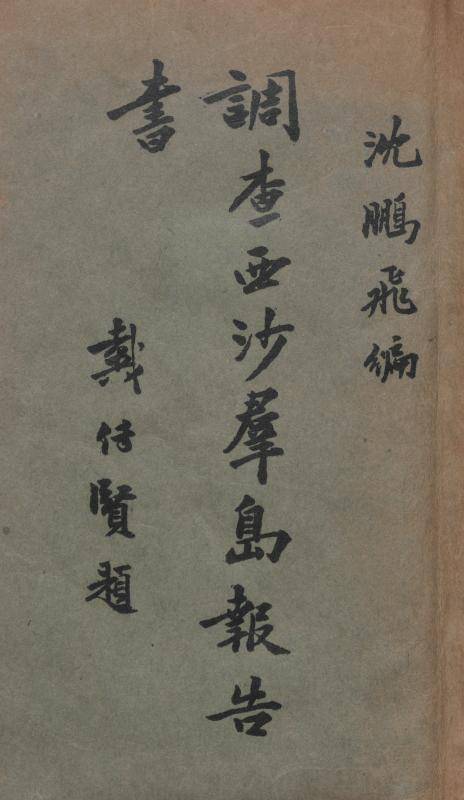

南海之滨的中山大学 , 自建校之初便与辽阔的海洋结下了不解之缘 。 1928年 , 中山大学成立不久便开启海洋科考 , 推动并参与了中国首次对西沙群岛的科学考察 。

文章图片

“中山大学一直有很深的海洋情结” , 中山大学海洋科学学院教授、有害生物控制与资源利用国家重点实验室主任何建国说 。 在他看来 , 中大人的海洋情结可以追溯到中山大学建校伊始 。

据中山大学提供的历史资料显示 , 彼时国立广东大学(中山大学前身)生物系首任系主任费鸿年 , 主要从事海洋生物学研究以及海河生物资源、渔业资源调查 。 他所编写的《海洋学纲要》教材 , 在学界影响甚广 。

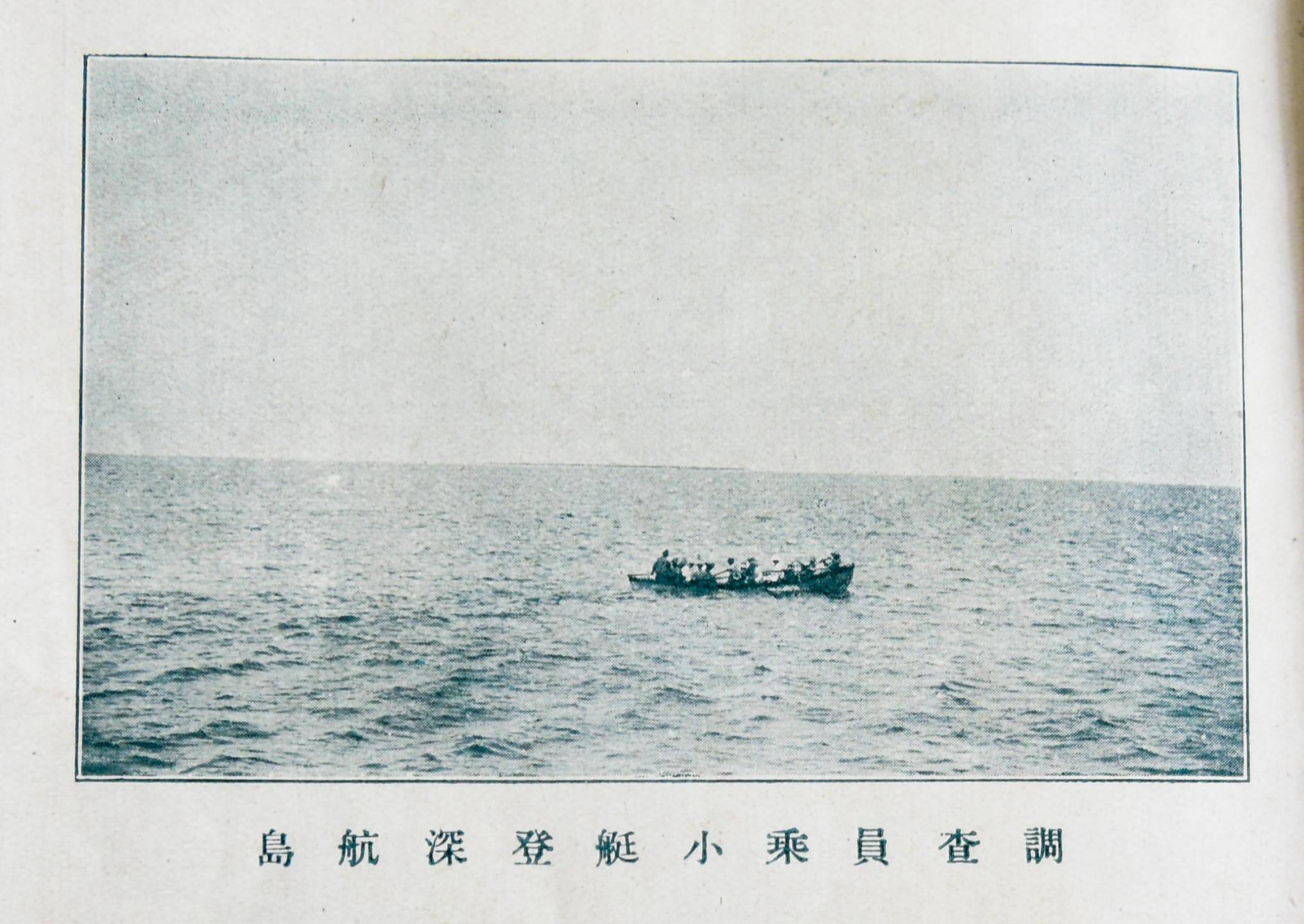

1928年 , 中山大学沈鹏飞、朱庭祐教授一行16人借乘“海瑞”号军舰前往西沙进行实地调查 。 在辽阔苍茫的海上 , 一条小舢载着十几名科考队员在各个岛屿之间漂流 , 这是我国历史上第一次有科学家对西沙群岛进行科学考察 , 中大人与西沙结缘也肇始于此 。

【大船|从“小舢板”到“大船”:中山大学逐梦深蓝科考的百年见证】

文章图片

此后 , 中大的海洋科考一直没有间断 。 抗战胜利后 , 中山大学派人参与了西沙群岛的接收工作 , 并在1947年对西沙进行了第二次科学考察 , 其中就有生物系著名教授张宏达先生 , 后来几经修订他写成了《西沙群岛的植被》 , 从自然科学的角度为证实西沙群岛是中国领土提供了有利的证据 。

20世纪80、90年代 , 中山大学袁家义、梁百和、黄玉昆和邓孺孺等教授先后组织发起了“海南岛及西沙群岛现代碳酸盐沉积科学考察团” , 主持了国家自然科学基金项目“华南沿海晚新生代地质”的研究工作 , 发表了一系列有影响力的考察成果 。

文章图片

从新中国成立至上世纪90年代末 , 因为受制于科考平台的客观条件 , 中大海洋研究的重心主要在近海 , 围绕沿海港口航道建设的选址和维护、河口整治等国民经济建设需求 , 以及沿海水土及空间资源大规模利用 , 开展了大量的现场调查工作 。 “中山大学是全国最早开辟河口海岸研究的单位之一 , 为华南沿海地区海岸带资源开发利用和港珠澳大桥等国家重大工程提供关键技术支撑 。 ”中山大学海洋科学学院院长王东晓说 。

借船出海 , 重返西沙

2015年以来 , 中山大学迈入了快速发展的新时期 , 明确在珠海校区发展“海洋学科群” , 先后成立了一批涉海学院 , 建设海洋大平台 。

紧接着第二年 , 中山大学提出实施“南海科学考察”综合航次计划 。 首航行经100多个站位 , 采集上万份样品 , 以整个南海北部的大陆架及2000米水深海域为调查对象 , 研究涵盖海洋生态、物理海洋、海洋生物、海洋地质、海洋大气、海洋沉积等多个学科 。

时间来到2018年 , 西沙科考90周年 , 中山大学组织了“重返西沙”科考航次活动 , 综合考察了包括水下人文遗迹、海洋生物、海洋天然产物化合物、海洋地质、物理海洋学、海洋大气、岛礁开发利用等多方面的内容 , 科考采集带回的一些海生昆虫品种填补了国内在该领域研究的空白 。

2019年 , 科考团队首次对大气—海洋双边界层协同观测 , 建设了中山大学首个基于南海科考的大气同化数据集;并且在西沙群岛发现并发表2个海生昆虫新物种和1个昆虫新记录种 , 从基础研究的角度为国家的南海权益做出贡献 。

文章图片

截至目前 , 中山大学已成功组织了六次南海科考 , 还参与了国内兄弟单位多个南海科考航次 , 获得大量有价值的科考资料 。 如今 , 在中山大学海洋生物天然产物化合物库菌种室 , 已经收藏了8000多份菌株 , 从南海生物中分离出代谢产物达1000多个 , 其中包括了在世界上首次发现的400多个结构新颖的化合物 。

“学校决定在科考船造好前 , 以租船的形式组织‘南海科学考察航次’ , 支持海洋学科师生开展海洋科考 , 培养高层次海洋人才 , 就是为科考船建成后全方位开展海洋科考做好充足准备 。 ”中山大学科考船建设指挥部总指挥孙冬柏教授说 。

这几次出海科考 , 中大都是租用别人的船 。 “租船出海可以满足一定的科考需求 , 帮助解决一些特定的科研问题 , 但也有一定限制 , 比如借船出海就需要共享航次 , 科考条件和目标不免会受到客观影响 , 一些深远洋科学研究也只能搁置 。 ”何建国教授说:“严格限制人数 , 往往在近海‘打转’ , 培养的人才也往往聚焦在近岸 。 师生们一直做梦都想有条大船啊 , 都想走进深远海啊 。 ”

造船科考 , 服务国家

2015年1月 , 中山大学校长罗俊赴任伊始 , 便开启密集调研 。 在海洋科学学院调研时 , 师生们说出了“造大船”的愿望 。 罗俊在现场确定了建造科考船的目标 , 以此为平台支撑中山大学海洋学科发展和涉海人才培养 。

罗俊表示 , 中大今天大力发展海洋学科 , 绝不是一时心血来潮 , 而是服务国家战略需求的清醒认识和坚定意志 , 并且是对中大海洋发展传统的继承和发扬 。

“对中大的历史越了解 , 越觉得这是历史赋予我们的责任和使命 , 越觉得我们应该很快很急迫地去做好这件事 , 接续传统、赓续大学精神 。 ”罗俊说 。

进入新时期 , 中山大学提出了坚持“面向国家重大战略需求、面向国家和区域经济社会发展、面向学术前沿”的办学思路 , 以扎根中国大地建设中国特色世界一流大学为目标 , 全面推进“三大建设”落实立德树人根本任务 , “中山大学”号在此背景下应运而生 , 加快服务国家海洋强国战略和粤港澳大湾区发展战略 。

从2016年6月“中山大学”号科考船获教育部批复立项 , 到2019年10月在江南造船开工建造 , 再到2020年8月命名下水 , 2021年试航成功 , 如今交付在即 。

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

从无到有 , “中山大学”号建造克服了新冠肺炎疫情带来的多重困难 , 在全球疫情流行的大背景下 , 做出了“中国速度”的生动写照 。

据江南造船介绍 ,“中山大学”号排水量6880吨 , 续航力15000海里 , 具备无限航区全球航行能力 。 该船总设计师、中船集团第708所主任助理吴刚介绍 , 它是目前国内设计排水量最大、综合科考性能最强的新一代海洋综合科考实习船 。 配置高、能力强 , 创新技术高度集成 , 无愧“国之重器”的称号 。

“中山大学”号的建设填补了广东乃至环南海区域高校没有大型海洋综合科考船的空白 , 有助于提高中山大学海洋相关学科的建设水平和人才培养质量 , 满足国家对深远海科学研究、高新技术研发以及高端创新人才培养的重大需求 。

“有了这条船 , 我们不仅可以有条件加快推进海洋科学研究 , 而且通过在科考船上建设‘移动校园’ , 让学生直接接触海洋、更加热爱海洋 , 促进海洋科学与技术领域的人才培养 。 ”王东晓教授说 。

时值建党百年 , 从小舢到大船 , 从借船到造船 , 这是中山大学逐梦深蓝的百年见证 , 是我们国家百年来翻天覆地变化的时代注脚 , 也是我们党100年来领导高校不断发展、奋进一流的有力答卷 。

“作为一个海洋大国 , 海洋一直是我们赖以生存的‘第二疆土’和‘蓝色粮仓’ 。 ”著名历史学家、中山大学党委书记陈春声教授表示 , 中山大学将以“中山大学”号作为平台和载体 , 劈波斩浪、挺进深蓝 , 为国家走向深远洋贡献力量 , 为早日实现中华民族伟大的海洋梦、强国梦奋力启航 。 (更多新闻资讯 , 请关注羊城派 pai.ycwb.com)

来源 | 羊城晚报·羊城派

图片 | 学校供图

责编 | 吕航

推荐阅读

- 快报|“他,是能成就导师的学生”

- 技术|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- bug|这款小工具让你的Win10用上“Win11亚克力半透明菜单”

- 重大进展|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- 历史|科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 样儿|从太空看地球新年灯光秀啥样儿?快看!绝美风云卫星图来了

- 精度|将建模速率提升10倍,消费级3D扫描仪Magic Swift在2021高交会大显“身手”

- 四平|智慧城市“奥斯卡”揭晓!祝贺柯桥客户荣获2021世界智慧城市治理大奖

- |南安市司法局“加减乘除” 打造最优法治营商环境