本文图片

文 Ivy, Ember

又至一年中秋佳节赏月时 , 在古今中外的文学艺术作品中 , 月亮大都以“无暇”、“皎洁”、“完美”这样美好的意象出现 , 寄托着人们纯洁的情思 , 但我们也知道 , 现实世界中的月亮其实沟壑纵横 , 凹凸不平 。

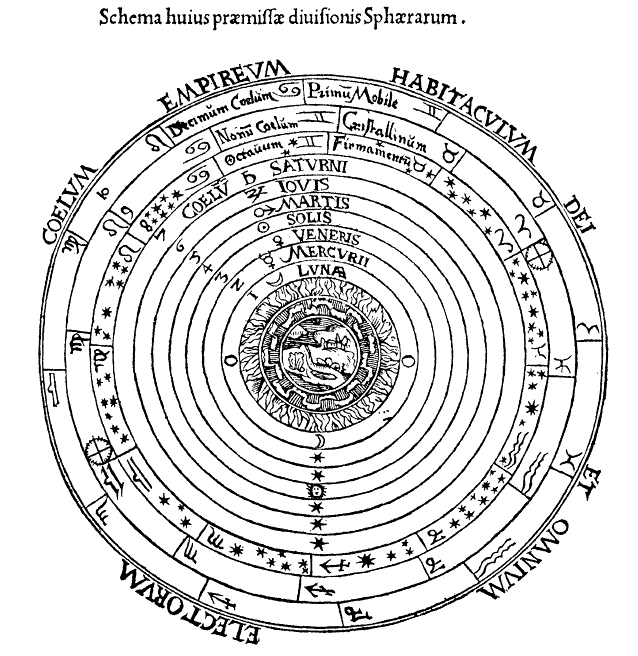

公元前300年的亚里士多德将月亮表面肉眼可见的暗斑解释为“混沌力量的侵蚀” 。 他的宇宙体系是这么描述月亮的:宇宙是封闭的 , 包含很多层 , 越是上层的区域越神圣 , 是万古不变的神圣领域 , 在那里一切永生 , 一切不灭;越下层则越腐朽 , 是由土、水、气、火四元素构成的尘世 , 其中包括人类生活的地方;而月亮作为神圣世界和腐朽世界的分界线 , 难免被污染一二 , 所以其表面的暗斑也是情理之中 。 就这样 , 月亮整体的完美被亚里士多德诗意地解释和保留了 。

本文图片

亚里士多德宇宙体系 , 图片来自wiki

当然 , 这理论的不足之处也很明显:无法解释月亮的大小变化、潮汐、行星逆行等现象 。 不过亚里士多德的世界观倒是一直得到了继承和发展 , 后由托勒密完善为地心说 。 这种地球为心、日月绕地、天地异界、宗动力天等的观点 , 恰恰迎合了基督教的教义而被教会奉为圭臬 , 成为了基督教神学宇宙论的科学支柱 , 十几世纪后仍占据着欧洲天体学说的主流地位 。

本文图片

Creation of The Sun and Moon , Raphael , 1519 , 图片来自wiki , 壁画描绘了上帝创造太阳和月亮的场景

事实上 , 在当时已有诸多学者提出与地心说相左的观点 , 只是没有成为主流罢了 。 公元前约450年 , 古希腊哲学家德谟克利特相信月球上有“高大的山脉和空旷的山谷” 。 公元前约100年 , 希腊作家普鲁塔克在著作《论月面》中提出 , 月亮上有河流或深邃的阴影 , 连太阳光都无法到达 。 他还觉得月球上可能有人居住 , 人可以在那上面平静地生活 , 不是神也不是幻觉 , 而是和地球上的你我一样 。

对月亮的想象、观察和推测一直在人类历史中存在 。 不过在19世纪摄影术发明之前 , 人们若是想真正记录月亮的样子 , 只能依靠画画这一种手段 。 尽管艺术品上没缺少过月亮 , 但它们都是加工过的 , 很少有人正式去描绘被想象力“PS”之前的月亮 。

推荐阅读

- 实力比|小米12对标苹果遭嘲讽?雷军:国产手机的实力比想象中强,有和苹果比较的勇气

- 影像|听说今天雷总和苏炳添赛跑了?

- 雷军|和雷军一起开箱,领取小米12「专属指南」

- 设备|雷军亲自演示 MIUI 13“小米妙享中心”:一拖流转媒体内容

- 手机|1千亿让小米超越苹果?别被雷军的障眼法,忽悠了

- GripSeal|液压油缸能用GripSeal格雷希尔快速连接器进行油压密封测试吗?

- 尺寸|小米 12 / Pro 手机 3699 元起,雷军谈“双尺寸双旗舰”如何选择

- IT|NFL警告汤姆·布雷迪不要再砸Surface,否则要面临罚款处罚

- 稳定版|【品牌】雷军小米正式宣布对标苹果 | MIUI13详细机型适配计划

- 江瀚|千亿重金砸研发,雷军正式喊出对标苹果,小米差距有多远?