2021年7月4日 , 中国空间站天和核心舱的两位宇航员成功实现出舱作业 , 这是自2008年首次太空行走之后 , 中国人再次踏入太空这片未知的世界 。

事实上 , 从1961年苏联宇航员尤里·加加林首次进入太空开始 , 人类对太空的探索就从未停歇过 。 但早在人类进入太空前 , 其实已有不少“前辈”为我们探过路了 , 而它们的功绩却鲜为人知 。 不仅如此 , 人类能够顺利完成太空探索 , 也少不了它们的帮助 。

它们 , 就是航天实验动物 。

1940-1950:残酷的太空动物实验

动物被送进太空的实验 , 要从人类对太空最原始的探寻方式——气球开始 。 使用氦气的气球可以一直升到离地面30公里以上 , 虽然这个高度仍然处于地球大气层的范围之内 , 还不算真正意义上的太空(960公里外) , 但其中的环境已经和地球表面完全不同了 。

1783年 , Montgolfier兄弟首次尝试把一只羊、一只公鸡和一只鸭子(作为对照)放飞到460米的高空 , 来探究生物进入天空以后是否会受到影响 。 这是有史以来第一次的生物航空实验 , 为后来人类上天打下了基础 。

Montgolfier兄弟的热气球 | 图源:Molynk, A.

随后 , 从20世纪40年代开始 , 美国为了大规模开展太空研究 , 同时为了节约成本(毕竟火箭没有那么多) , 就不断地尝试用气球将各种动物 , 包括果蝇、小鼠、仓鼠、豚鼠、猫、狗、青蛙、金鱼、猴子等等 , 送到数万米高空 , 来研究太空辐射对生物的影响 , 以及他们为其研发的生命支持系统是否有效 。 仅在1953年这一年时间 , 气球载着动物升空的实验就进行了23次 。

而随着火箭技术的发展 , 尤其是二战后对德国V-2火箭的研究 , 美国开始试图将各种动物送到更远离地面、接近太空的地方 。 最早在1947年 , 他们把经典的模式生物果蝇用火箭送到太空 , 来探究太空辐射对其产生的影响 。 但是果蝇和包括人在内的哺乳动物实在差别甚远 , 它们虽然能安全回来 , 但也证明不了什么 。

于是 , 研究人员把目光放到了其他哺乳动物身上——猴子和狗 。

1949年将猕猴送上太空的V-2火箭 | 图源:史密森尼国家航空航天博物馆

1949年开始 , 短短几年间 , 美国人用火箭将至少十几只猴子送到100多公里外的太空 。 不出意外的 , 三分之二的猴子都在落地前就死亡 , 为航天探索付出了生命 。

相比之下 , 苏联人更喜欢送狗上天 。 1951到1952年间 , 十几只流浪狗被送到太空 , 也是多半有去无回 。 这其中 , 最著名的是1957年真正进入太空(进入到地球轨道)的第一只地球生物——一只叫作“莱卡”(Лайка)的流浪狗 。

之所以选择流浪狗 , 是因为当时的科学家认为 , 流浪狗对饥寒等恶劣环境具有更高的耐受能力 。 最后 , 这只叫做莱卡的“幸运狗”在仅有的一层金属外壳保护下 , 踏上了有去无回的征途(苏联并未研究出返回地球的技术) , 在进入太空几小时后 , 因太空舱过热而身亡 。

“登入太空第一狗”莱卡的纪念碑 | 图源:James Vaughan

由此可见 , 在太空探测技术并不发达的那个年代 , 这些太空动物实验是无比残忍的 , 但无奈的是 , 这些实验又是载人航空前所必需的:因为没人知道太空的真实环境是什么样的 , 所以需要通过动物实验去尝试探索 。

这些实验动物冒着生命危险提供的珍贵数据 , 为后续的载人航天提供了宝贵的信息 。

同时 , 像“莱卡”这样的“明星航天动物” , 它们的遭遇也推动了关于航天动物实验伦理问题的讨论 。 再加上后续载人航天与航天登月的实现 , 航天动物实验也逐渐越来越少 , 对动物自身健康的考虑也越来越多 。

1959年成功上天并存活回地球的松鼠猴Baker小姐 , 于1984年去世 | 图源:美国宇航局

1970年代:另辟蹊径的动物实验研究

伴随着松鼠猴、狗、黑猩猩纷纷上天 , 以及人类的成功登月 , 动物航天实验的热潮也逐渐告一段落 , 但是科学家仍然要探索太空生存的问题 , 尤其是失重情况下暗藏的各种隐患和危机 , 由此也诞生了不少另辟蹊径的动物航天实验 。

1970年 , 美国宇航局将两只牛蛙送上了太空 , 目的是为了探究失重环境会不会对前庭系统造成影响 。

所谓前庭系统 , 主要是负责感知身体平衡和旋转 。 而太空的失重环境与地球表面的重力环境截然不同 , 因此研究前庭系统在这种情况下是否正常十分重要 。 之所以选择牛蛙 , 是因为牛蛙有着与人类相似的前庭器官;同时 , 作为一种两栖类动物 , 牛蛙可以很好地生活在水中 , 也就降低了生命支持系统的研发难度 。

最终 , 通过电极监测 , 青蛙的前庭系统在失重六天之后 , 逐渐适应了太空环境 , 慢慢恢复正常 。

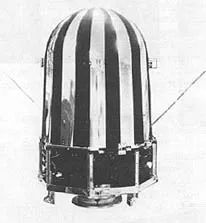

运送牛蛙的航天器 | 图源:NASA

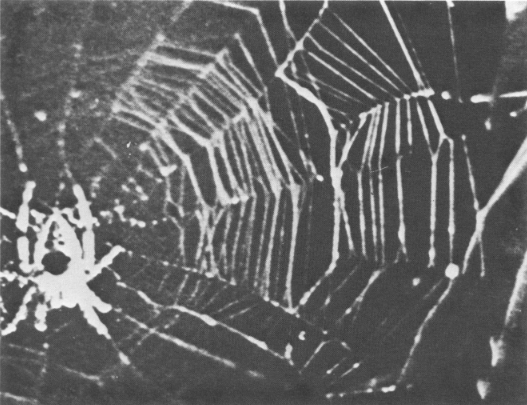

而在1973年的一次载人航天过程中 , 两只小蜘蛛被带上了太空 。 研究者希望借助蜘蛛织网的这种行为方式 , 来探究失重环境对动物行为的影响 。

很可惜结果并不理想:虽然上太空之后 , 蜘蛛的织网能力确实大幅度下降 , 织出来的网更稀疏 , 也没那么成型 。 但与此同时 , 这两只蜘蛛也饿扁了 , 很难判断是重力、还是肚子饿 , 亦或者是实验室压力太大导致的行为异常 。

这个实验并不算很成功 。

蜘蛛在太空中织网的图像 , 可以看到网的形状不规则 | 图源:Witt P N, et al. 1976

和奋力织网的蜘蛛们在同一班航天飞船上的 , 还有两条加拿大底鳉和它们的50枚鱼卵 。 研究者想要借此探究鱼类的三维空间运动能力是否会受到失重影响 , 以及失重环境下胚胎发育的状况 。

刚进入太空时 , 因为失去了重力引导的前庭系统作用 , 以及光给予的视觉信息 , 小鱼只会不停打转 。 但到了第22天的时候 , 小鱼已经可以正常游泳 , 这说明虽然失重环境可能会对鱼类的空间运动能力有影响 , 但随着身体的不断调节 , 这种影响是可以被适应的 。

而那50枚鱼卵中的48枚 , 也在飞行期间被健康孵化出来 。

加拿大底鳉 | 图源:Wikipedia

2007年:太空生存的王者

在后来一系列的动物航天实验中 , 有这么一种动物 , 其传奇性可谓无“动物”能比:它甚至可以完全裸露地在太空环境下生存 。

这个“传奇”动物 , 就是属于缓步动物门的水熊虫 。

在地球上 , 水熊虫就因为它超强的适应能力而闻名:在超高海拔的喜马拉雅山 , 或者是深海四千米的海底都能发现它们的踪影;即便是在极度恶劣的低温、缺氧、环境下 , 水熊虫还可以通过隐生(Cryptobiosis)的方法存活下来 。 因此 , 目前它也是公认的地球上生命力最强的生物 。

水熊虫的长度一般只有1毫米左右 | Wikipedia

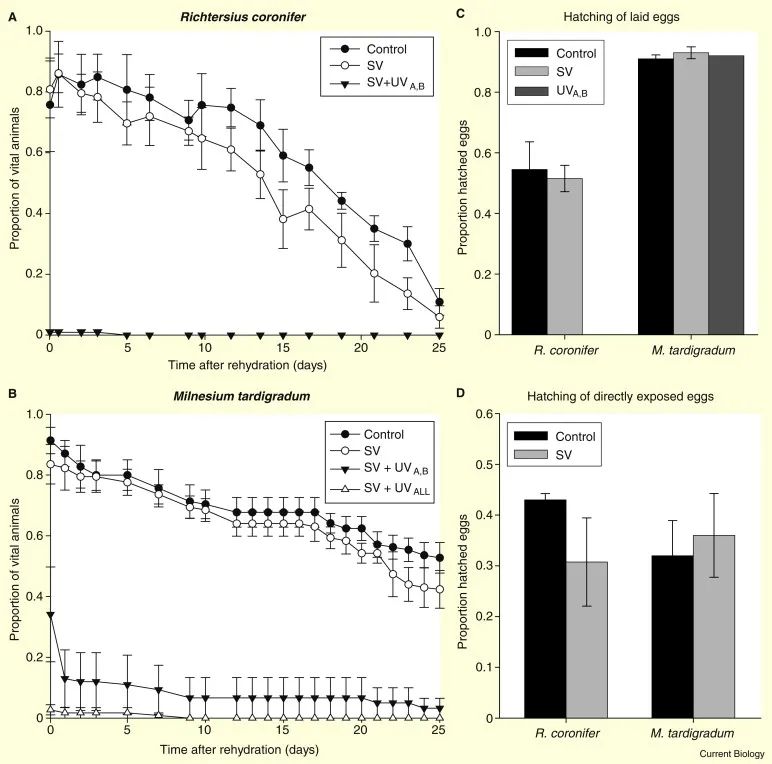

于是 , 在2007年欧洲的一次太空飞行中 , 两种水熊虫被带到了太空 , 并且暴露在不同的紫外辐射环境下 。 在最强烈的辐射环境中暴露30分钟后 , 虽然只有少数几只水熊虫存活了下来 , 但是这几只水熊虫产生的后代基本没受到什么影响 。

它也是目前为止 , 在没有防护装备的情况下 , 唯一在太空中存活下来的多细胞生物 。 水熊虫体内保护它免受辐射和真空影响的生物机制 , 自身的DNA损伤的修复过程 , 都还是未解之谜 。

正是这些原因 , 使得缓步动物成为目前太空生物学的明星物种——它身上这些未解之谜的答案 , 可能就是解开未来人类太空生活奥秘的钥匙 。

不同处理条件下水熊虫的生存率变化 | 图源:J?nsson K I, et al. 2008.

纵观从40年代开始的动物航天实验 , 动物的航天飞行都是为人类航天而服务的 , 比如探究人类能否生存 , 在失重环境下身体器官、行为是否会发生变化 , 以及我们的终极目标——在太空中自由生活 。

【动物|它们比人类更早进入太空,却鲜有人知道】这个过程中 , 很多实验动物的付出和牺牲 , 值得我们铭记:正是它们的牺牲与奉献 , 才使得我们的航天事业不断前进 , 也让我们对未来的航天事业有了更加美好的憧憬和向往 。

谢谢你们!

参考资料

Beischer D E, Fregly A R. Animals and Man in Space: A Chronology and Annotated Bibliography, Through the Year 1960[M]. US Naval School of Aviation Medicine, US Naval Aviation Medical Center, 1962.Gray T, Garber S. A brief history of animals in space[J]. National Aeronautics and Space Administration, 1998: 05-26.DL SCKEDULED. Orbiting Frog Otolith. 1970. https://ntrs.nasa.govWitt P N, Scarboro M B, Daniels R, et al. Spider web-building in outer space: evaluation of records from the Skylab spider experiment[J]. Journal of Arachnology, 1976: 115-124.Von Baumgarten R J, Simmonds R C, Boyd J F, et al. Effects of prolonged weightlessness on the swimming pattern of fish aboard Skylab 3[J]. Aviation, space, and environmental medicine, 1975, 46(7): 902-906.J?nsson K I, Rabbow E, Schill R O, et al. Tardigrades survive exposure to space in low Earth orbit[J]. Current biology, 2008, 18(17): R729-R731.

来源:biokiwi

编辑:hxg

想了解更多精彩内容 , 快来关注中科院物理所

推荐阅读

- 数字货币|2021年加密货币市场盘点:比特币仍是霸主,NFT进入大众视野

- 实力比|小米12对标苹果遭嘲讽?雷军:国产手机的实力比想象中强,有和苹果比较的勇气

- 虚拟|比尔·盖茨关于2022年的五项预言之二:元宇宙成有用的工具

- 诊断|比尔·盖茨关于2022年的五项预言之三:家庭医疗诊断手段普及

- 数字货币|比特币逼近关键支撑位 若失守恐下探40000美元

- 模式|荣耀60和iQOO Neo5S,全面对比告诉你谁更值得买

- 数字货币|比特币发明者到底是谁?马斯克这么说

- 数字货币|比特币年末继续回调 关键技术位受考验

- 复合增长率|中国软件业务收入同比增18.3%

- 机器人|捷报!万州高级中学勇夺机器人比赛世界冠军