光量子网络近年来在量子信息处理和传输领域中得到了广泛的关注 。 光子作为飞行量子比特 , 具有相干时间长、传播距离远、易于操纵和检测等优点 , 可以通过连接静态比特(如量子点)实现量子点-光子接口 , 从而构建可扩展的量子网络 。 为了实现有效的光与物质相互作用 , 需要增强光子与量子发射器的耦合 。 而手性量子光学则为这种强耦合的实现提供了一种新颖的思路 。 在微纳结构中 , 基于偏振偶极跃迁的量子点发射器可以实现与束缚光场单向性耦合 , 利用这种手性效应可以抑制发射光子的随机性 , 从而实现单光子级别的手性光与物质的强耦合 。 目前 , 在光纤、波导、金属界面等体系中已经有了一些微纳尺度的手性量子光学器件 。 然而这些器件的功能较为简单 , 集成度较低 , 无法满足光量子网络的集成度要求 。 因此为了实现高度集成的光量子网络 , 亟需进一步提升手性光子器件的功能性和复杂性 。

【圆偏振光|进展 | 高手性度自旋传输的光子器件取得新进展】

本文图片

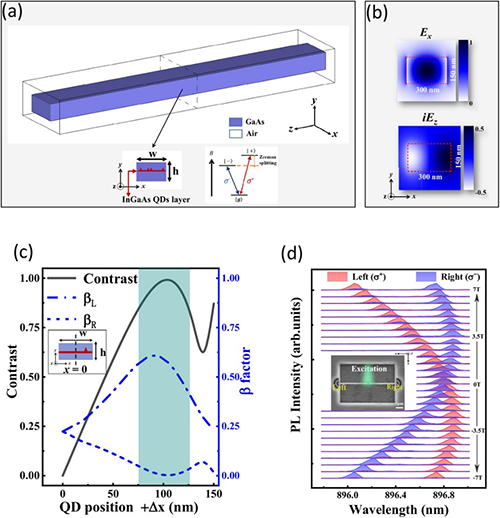

图1.纳米梁波导中的手性 。 (a)嵌入InGaAs量子点的GaAs纳米梁波导示意图 。 (b) 波导横截面上电场分布 。 (c)耦合效率和手性对比度随偶极子位置的变化 。 (d)施加-7T到7T的磁场 , 从左右两侧光栅耦合器分别收集到的量子点的圆极化荧光光谱 。

最近 , 中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心光物理实验室L02组的博士生肖姗、许秀来研究员和L03组的金奎娟研究员与纳米物理与器件实验室N09组的张建军研究员、王霆副研究员等合作 , 在手性光子器件研究中取得重要进展 。 他们前期在耦合单量子点的交叉波导中实现了位置依赖的手性耦合 , 使得交叉波导具有偏振确定的单向波导和分束器的双重功能 。 相关研究成果发表在期刊Applied Physics Letters上 , 并被选为当期的亮点工作(Featured Work) , 同时被美国物理学联合会的Scilight进行了专访报道 。 近日 , 他们又设计并制备了用于实现确定性圆偏振光定向路由和分束功能的紧凑手性光子器件 , 集成了量子点作为量子光源 , 并观测到了圆偏振光子的定向发射和分束 , 获得的手性对比度高达0.84 。 相关成果近期发表在期刊LaserPhotonics Reviews上 。

本文图片

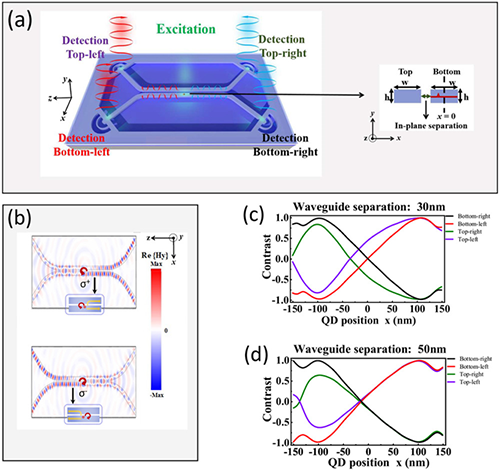

图2.手性光子分束器件的设计 。 (a)手性光子器件示意图 。 (b)嵌入波导手性点处的两个不同圆极化偶极子激励源激发的波导模场分布 。 (c)和(d)波导间距为30nm和50nm时 , 手性对比度随偶极子位置的变化 。

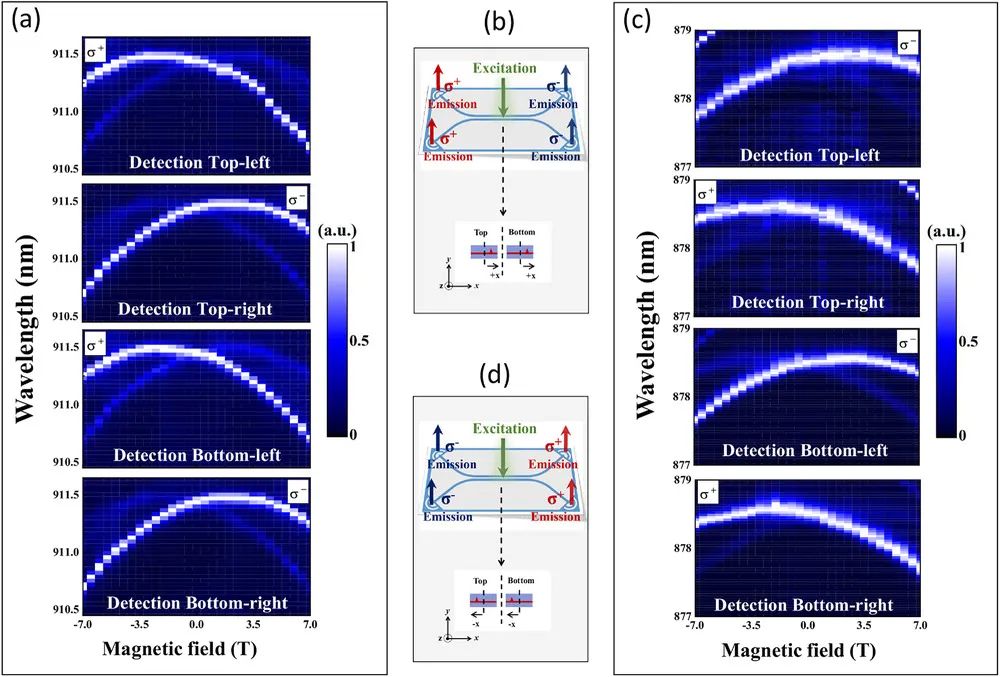

在纳米光波导中 , 光场受到了强横向束缚产生沿着传播方向的纵向场分量 , 从而形成局部圆偏振的光场分布 。 由于光场的局部圆偏振态与光的传播方向耦合形成的光子自旋-动量锁定效应 , 自旋极化的量子发射器只能与其中一个传播方向的光场偏振相匹配 , 形成光子的定向发射 , 从而实现确定性的自旋-光子接口 。 通过电磁仿真对量子点与波导的耦合强度与嵌入位置的优化 , 他们制备了多种含量子点的波导器件 。 图1是单根纳米梁波导中的手性传输器件及传输特性 。 利用空间选择性微区荧光光谱的测量 , 成功地观测到了量子点跃迁辐射的不同圆偏振光在波导内向不同方向传播 。 利用这种波导结构 , 他们进一步设计了手性光子分束器 , 如图2所示 。 该结构由两个横向相邻的GaAs纳米梁波导和嵌入的自组装InGaAs量子点构成 , 其中手性路由来源于波导内部固有的电磁场手性 , 而分束功能则是通过波导间的倏逝场耦合实现 。 在该器件中实现了确定性、高方向性圆偏振光子的定向发射和分束 , 手性对比度高达0.84 , 如图3所示 。 通过改变量子点光源在波导中的位置 , 观测到了手性传输方向的改变 , 实现了圆偏振光输出通道的转换调控 , 因此实现了量子发射器在微纳结构中的不同位置对手性光传输特性的调控 。 该手性光子器件的实现促进了基于量子点非经典光源的片上集成 , 具有结构紧凑、易于扩展、稳定性好等诸多优点 , 对实现自旋-路径的信息编码及可扩展化的片上手性量子光学网络具有重要的意义 。

本文图片

图3. 不同手性光子电路中具有确定性自旋传输手性行为的实验结果 。 (a)和(b)左旋圆偏振光从左侧两个光栅耦合器输出 , 右旋圆偏振光从右侧两个光栅耦合器输出 。 (c)和(d)改变量子点的位置后 , 特定圆偏振光子从与上述相反方向的传输路径输出 , 即左旋圆偏振光从右侧两个光栅耦合器输出 , 右旋圆偏振光从左侧两个光栅耦合器输出 。

该工作得到了国家自然科学基金(批准号:62025507 , 11934019, 11721404,和11874419) , 广东省重点研发项目(批准号:2018B030329001) , 中科院B类先导专项(专项编号:XDB28000000) , 中科院科研仪器设备研制项目(项目编号:YJKYYQ20180036)和中科院创新交叉团队的支持 。

https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/lpor.202100009

https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/5.0042480

https://aip.scitation.org/doi/10.1063/10.0003795

编辑:Eric

推荐阅读

- 技术|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- 重大进展|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- 地面|全程回顾神舟十三号航天员乘组圆满完成第二次出舱任务

- 系列|2021中国航天发射圆满收官!年发射55次居世界第一

- 硬件|又一28nm晶圆厂计划浮出水面 但困难重重

- 圆角|诺基亚3310圆角设计,造型依旧经典

- 技术|探秘AI智慧之旅,科大讯飞AI学习机研学游第一期圆满落幕

- Huawei|传华为将携手中芯南方在深圳建晶圆厂 已与台积电供应链接洽

- 耳机|「以乐之名耀市而生」飞利浦Fidelio 降噪真无线耳机T1新品直播发布会圆满召开

- 特性|单圆球橡胶接头基本特点