IPCC第一工作组的报告是向人类发出的红色警报 , 警钟震耳欲聋 , 证据无可辩驳:化石燃料燃烧和森林砍伐造成的温室气体排放正在扼杀我们的星球 , 并使数十亿人面临直接风险 。

——联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯

本文图片

(图片来源:视觉中国)

2021年8月9日 , 联合国政府间气候变化专门委员会发布第六次气候变化评估报告(IPCC AR6)第一工作组报告《气候变化2021:自然科学基础》 。

根据这份报告 , 过去20年(2001-2020年)全球表面温度要比基准值(1850-1900年)高1.09℃ 。 其中 , 陆地的增温幅度是1.59℃ , 高于海洋0.88℃的增温幅度——我们正在进入一个全球变暖的世界 。

随着报告的发布 , 全球气候变化研究正式进入新的阶段 , 整个人类社会也步入到全新的气候紧急状态中 。 从某种意义上来说 , 人类社会已经走过了最轻松的发展阶段 , 真正进入“危机纪元”时代 , 未来的每一步都危机四伏 。

全球变暖“毫无疑问”

升温程度“史无前例”

IPCC AR6的这份报告以史无前例的确定语气 , 毫不含糊地指出: “毋庸置疑的是 , 人类的影响使大气、海洋和陆地变暖 。 大气、海洋、冰冻圈和生物圈都发生了广泛而快速的变化 。 ”

尽管在过去30年 , 科学界对全球变暖的认识是明确的 , 但是从来没有像这次报告如此确定 。 此前 , IPCC报告用的词 汇 多 是 气 候 变 化“可 能”(IPCC AR3 , 2001年)、“很 可 能”(IPCC AR4 , 2007年)、“极 有 可 能”(IPCC AR5 , 2013年)是由人类活动排放温室气体造成的 。 IPCC AR5在描述人类活动对气候系统的影响时 , 使用了“明确的”(clear)一词 。 这一次 , IPCC AR6则斩钉截铁地表示 , 人类活动对气候系统的影响是“既定事实”(an established fact)和“毋庸置疑的”(unequivocal) 。

由此 , 报告列出了一系列具体数值:自1850—1900年以来 , 人类引起的全球地表温度升高的可能范围为0.8℃至1.3℃ , 最佳估计值为1.07℃ 。 其中 , 温室气体导致1.0℃至2.0℃的升温 , 其他人类驱动因素(主要是气溶胶)导致0至0.8℃的降温 , 其他自然过程(太阳辐射和火山活动等)引起的温度变化范围为-0.1℃至0.1℃ , 而地球气候系统内部变率引起的变化为-0.2℃至0.2℃ 。

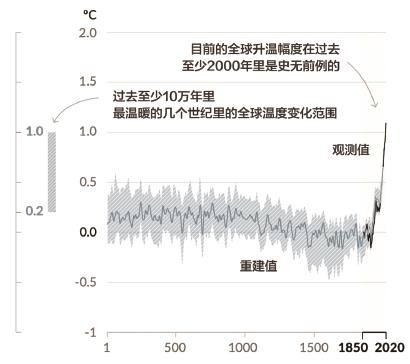

同时 , 此次报告也指出目前全球变暖在人类历史上是“史无前例的” , 主要体现在以下方面 。

第一 , 目前大气中温室气体的浓度处于至少200万年以来的最高点 。 与工业革命前相比 , 二氧化碳浓度增加了47% , 甲烷增加了156% , 氧化亚氮增加了23% , 温室气体的增幅比从末次盛冰期到全新世间冰期的增幅要大得多 。

第二 , 北极海冰面积是至少1000年以来的最低值 。 与上世纪80年代(1979-1988年)相比 , 北极9月份海冰面积少40% , 3月份则减少10% 。

第三 , 目前升温的速度是至少过去2000年以来未有的 。 一直以来 , 全新世中期(约6500年前)被普遍认为是全新世温度最高的时期 , 那时气温比工业革命前(1850-1900年)高出约0.2℃至1.0℃ 。 但最近十年(2011-2020年) , 全球表面温度比工业革命前高1.09℃ , 已经超过了全新世中期的平均温度 。

本文图片

再往前看 , 地球在12.5万年前的末次间冰期 , 气温也比较高 , 比工业革命前约高出0.5℃至1.5℃ , 而最近10年的观测温度已经与其高值重叠 。 这些数值都表明 , 目前全球气温已经逼近或接近地球过去近百万年的冰期-间冰期旋回的最高值 。

第四 , 海平面上升幅度是至少3000年以来前所未有的 。 从1901年到2018年 , 全球海平面已经上升了0.2米 , 并且上升速度还在增加——1901年至1971年间的平均上升速度为每年1.3毫米 , 1971年至2006年期间升速增加到每年1.9毫米 , 而2006年至2018年则到达了平均每年3.7毫米 。

气候系统迫近临界点

极端天气事件概率大增

如果说IPCC AR6在“决策者摘要”里的表述总体而言还比较保守 , 正文里则通过更加全面的描述表明 , 目前人类活动引起的全球变暖问题 , 已经彻底打破了过去百万年以来的地球冰期—间冰期的周期变化 , 地质学家预测中的下一个冰期可能永远不会到来 。

值得注意的是 , 目前全球温室气体的增速 , 甚至远超地球历史上一些极端气候事件中的增速 。

根据现有研究 , 在约5600万年前的古新世—始新世极暖期(PETM) , 全球气温迅速升高 , 比之前高4℃至8℃ , 比1850年至1900年高出15℃至21℃——那是一个全球极其高温的时期 , 两极完全没有冰雪 , 一些热带和亚热带动植物出现在极地地区 。

在这一时期 , 全球二氧化碳浓度从800ppm飙升到约2200ppm(误差范围1500ppm-4100ppm) 。 以此估计 , 那时候每年二氧化碳的排放量约为每年3亿至15亿吨 , 其数值还比现在低7至35倍 。 由此可见 , 目前人类活动燃烧化石燃料产生温室气体的规模有多么庞大 , 如果缺乏有力管控 , 其引起的温度变化幅度很有可能是地球历史上绝无仅有的 。

气候变化最大的危害是一些不可逆的变化 。 全球增暖正对气候系统产生影响 , 海平面、北极海冰、冻土层、山地冰川和极地冰盖正在发生剧烈变化——山地和极地的冰川将在数十年或数百年内持续融化 , 海洋在海平面、海洋热量、酸化、海冰等方面也持续发生变化 。

本文图片

(图片来源:视觉中国)

这些变化启动之后 , 在未来数百到千年的时间尺度上是不可逆的 , 它们会使气候系统迫近临界点 。 临界点是全球或区域气候从一种稳定状态到另外一种稳定状态的关键门槛 。 一旦越过这些临界点 , 气候变化将无法恢复 , 甚至会顺着正反馈不断扩大 , 一直到最严重的结果出现 。

能够成为临界点的气候系统不少 , 包括格陵兰岛冰盖、南极西部冰盖、北极海冰、大西洋环流、亚马孙热带雨林、多年冻土层、北方森林等 。 随着全球气温的升高 , 临界点可能会被激活 , 并像多米诺骨牌一样连续倒下 , 从而导致不可逆的气候破坏 , 给生态系统和人类带来巨大损失 。

这样的影响将是非常极端的 。 致命高温、极端降水事件、更频繁的强台风/飓风 , 以及长期高温连接暴雨、旱涝急转等复合的极端天气事件的出现概率也会大大增加 。 根据IPCC AR6的评估 , 与基准值相比 , 当全球升温1.5℃时 ,“十年一遇”和“五十年一遇”极端高温事件频率将达到原来的4.1倍和8.6倍;当全球升温达到4℃时 , 这一数值将增加到9.4倍和39.2倍 , 届时“十年一遇”将成为“每年一遇” , “五十年一遇”的发生概率将超过“三年两遇” 。

守护唯一家园

“碳中和”改写人与自然关系

随着第六次IPCC评估报告的发布 , 气候变化的红色警报响起 。 各国在《巴黎协定》上所做的承诺已经远不足以保证地球气候系统的稳定和安全 。

国际社会呼吁各国采取更加果断且富有雄心的碳减排思路 , 从而强有力地、快速地、持续地减少二氧化碳和其他温室气体排放 , 全球将进入“碳中和”的节奏 , 努力到2060年左右实现“碳中和” 。 这是一个宏伟的目标 , 将带来整个社会经济的转型 , 催生下一次科技革命 , 人类社会与自然的关系将被重新书写 。

尽管人类一直在孜孜不倦地寻找地球以外的宜居星球 , 也在努力发展航空航天技术 , 但是我们不得不面对一个残酷的事实:在人类迄今发现的4400多颗系外行星中 , 尚无任何一个星球有生命迹象——无论是“超级地球”还是“地球2.0” , 没有哪个行星拥有地球同样的宜居条件 。

更何况 , 即使我们在太阳系外找到了一个完美的宜居星球 , 在我们的有生之年 , 人类的航天技术还无法让人类先驱者离开太阳系 , 遑论全体人类移居其他星球 。 哪怕是“近在咫尺”的火星 , 其生存条件甚至比不上严酷的南极和撒哈拉沙漠 。 所以 , 对目前地球上的70亿人而言 , 地球是我们唯一的家园 。

IPCC AR6是对人类的红色警报 , 地球的气候和所有生命的未来掌握在我们手里 。 未来如何演变 , 靠的是全球所有有识之士和领导人们采取更加有力的措施 , 也取决于我们每个人的合理应对 。 气候变化并不在遥远的未来 , 我们现在已经生活于其中 , 我们需要在减缓气候变化的同时做好应对工作 。

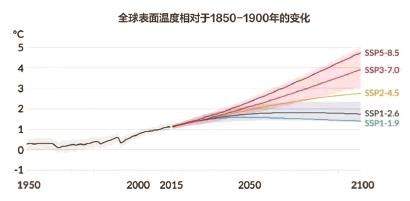

什么都不做 , 或者减排力度不够 , 带来的结果将是灾难性的 。 不管我们采取什么行动 , 即使采取最严格的减排措施 , 未来二十年的全球气温肯定还会继续上升 。

本文图片

▲未来不同的发展情形将决定本世纪末的全球增温幅度 , 在极低排放的SSP1-1.9情形下 , 2100年全球增温幅度可以控制在1.5℃以内 , 而“一切照旧”的SSP5-8.5高排放情形下 , 全球升温幅度将超过4℃ 。

然而 , 最严格的脱碳发展和“一切照旧”的发展 , 在本世纪末则会产生完全不同的结果——前者将全球变暖控制在升温1.5℃之内 , 可避免灾害性结果 , 世界将走上人与自然和谐共处的高科技发展之路;而后者将导致全球气温可能会比工业化前水平高出3℃至6℃ , 这将会摧毁北冰洋的海冰 , 全球山地冰川也会损失惨重 , 海平面会比现在高1米多 , 致命高温和极端暴雨在全球肆虐 , 人类将陷入到不可知的未来之中 。

“如果我们现在联合起来 , 我们就可以避免气候灾难 。 但是 , 正如今天的报告所表明的那样 , 我们没有时间来拖延 , 也没有任何借口 。 ”联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的呐喊振聋发聩 。 面临迫在眉睫的1.5℃的危机 , 全球唯有加紧努力 , 采取果断行动 , 走最富雄心的减排脱碳之路 , 才能避免气候危机的蔓延和进一步恶化 。

>>>延伸阅读

助力“碳中和”我们该怎么做

应对气候变化其实与我们每一个人息息相关 。 如果大家都选择环保低碳的生活方式 , 那么这将推动整个社会消费习惯、发展理念、能源结构和消耗的变化 , 而这只需一些简单的改变 。

●随手关灯 , 关闭电器而不是待机

●晾晒衣物 , 而不是烘干

●快速淋浴 , 而不是泡澡

●户外跑步健身 , 而不是健身房跑步

●使用节能灯 , 而不是白炽灯

●步行或骑自行车 , 而不是开车

●素食 , 减少肉食摄入

●抑制“买买买”冲动 , 减少不必要消费

●乘坐火车 , 而不是开车和飞机

IPCC是个怎样的组织?

IPCC是联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change)的英文缩写 , 是联合国下属的评估气候变化相关科学问题的国际机构 , 其主要职责是对气候变化的科学、影响 , 以及如何适应与减缓的可能对策进行评估 , 为国际社会认识和了解气候变化问题提供主要科学依据 。

IPCC由世界气象组织(WMO)和联合国环境规划署(UNEP)于上世纪80年代共同推动建立 。 当时 , 世界气象组织主席为原中国气象局局长邹竞蒙(任职时间为1987-1995年) , 所以中国科学家从一开始就参与了IPCC的创建和历次评估报告的编写 , 为此做出了巨大贡献 。

IPCC如何工作?

IPCC下设三个工作组 , 分别为:第一工作组 , 负责编写自然科学基础;第二工作组 , 负责气候变化的影响、适应和脆弱性评估;第三工作组 , 进行减缓气候变化的评估 。 每个工作组(专题组)设两名联合主席 , 分别来自发展中国家和发达国家 。

其中 , 第一工作组主要负责评估气候系统和气候变化的科学问题 , 是整个IPCC评估报告的核心 。

IPCC并不自行开展科学研究 , 其运作方式是评估已发表的文献 。 为保证全面、客观、公开和透明 , IPCC从诞生之日起 , 就努力吸纳全球最优秀的学者参与 , 并对全球企业和非盈利性组织的专家保持开放 。 它对全球气候变化领域现有最好的科学、技术和社会经济信息进行评估 , 力求确保全面地反映现有各种观点 , 并免受特殊利益影响 。 这使得IPCC做出的评估报告能代表全球科学界最权威和最新的认知 , 具有最高的权威性 。

IPCC评估报告的产生每次都要经过反复修改和评估 , 一般包括撰写初稿、第一轮专家评审、第二轮专家评审、全体大会逐行批准等过程 。 这是一个长达五六年的马拉松式撰写、评估和反复修改的过程 。

自1990年发布第一次全球气候变化评估报告(FAR)起 , IPCC每隔5至7年即发布一次报告 。 第二次评估报告(SAR)发布于1995年 , 第三次评估报告(TAR)发布于2001年 , 第四次评估报告(AR 4)发布于2007年 , 第五次评估报告(AR 5)发布于2013年 。

本文图片

2021年8月9日发布的是第六次评估报告(AR 6)第一工作组的报告《气候变化2021:自然科学基础》(上图) 。 按照计划 , 第二工作组报告(影响、适应和脆弱性)将于2022年2月发布 , 第三工作组报告(气候变化的减缓)将于2022年3月发布 , 而整个AR 6综合报告将于2022年9月发布 。

数读IPCC第六次报告

●第一工作组报告由来自66个国家的234名科学家撰写(其中31位主要作者协调人、167位主要作者、36位编审)

●报告基于全球气候变化研究的论文超过14 000篇

●报告第一版草稿得到来自全球750位专家的234 62条评审意见

●报告第二版草稿得到来自全球1279位专家的51387条评审意见

●“决策者摘要”收到了来自全球各国政府的3000多条意见

作者:魏科(中国科学院大气物理研究所副研究员)

编辑:许琦敏

制图:王梓含

责任编辑:任荃

图片来源:IPCC、视觉中国

【临界点|下一个冰期永远不会到来?警惕气候系统临界点“多米诺骨牌”倒下……】*文汇独家稿件 , 转载请注明出处 。

推荐阅读

- 平台|内容创业驶入下一个快车道 有道词典入局重磅打造泛知识学习社区

- IT|奥密克戎感染激增 下一个封锁的是英格兰吗?

- 产业|智能网联汽车或将成为长沙下一个千亿级产业

- Linux|新的内核补丁表明Rust可能是Linux的下一个前沿阵地

- 光学|数量级效率优势,原生适配AI计算:光芯片的下一个技术突破要来了

- AI|全球首个“自我复制”的活体机器人诞生 科学家的下一个目标是什么?

- 苹果|AR,苹果的“下一个iPhone” ?

- Apple|2022年,我们是否会看到苹果的下一个“iPhone”?

- 苹果|苹果的“下一个iPhone”

- 医学|揭秘下一个十年重症领域的超级赛道!