冬天来了 , 很多动物进入了冬眠 。 你是否想过 ,人类是不是也能冬眠?这不是异想天开 , 而是有着实际的需求 。 比如 , 几乎所有涉及星际旅行的科幻电影 , 都有航天员进入冬眠状态的情节 。 为了穿越茫茫太空需要度过的几年、几十年时间 , 航天员用这种方法尽可能减少能量的消耗;还有一些绝症患者 , 为了等待治愈疾病的方法 , 用冬眠将人生推迟到几十年后的未来 。

但冬眠在人类身上实现的可能性有多大呢?日本科学家发表在《自然》杂志上的一项研究 , 似乎提供了希望的曙光 。

文章图片

未来 人工冬眠想象图

冬眠是特定物种的固有习性

冬眠在自然界中非常常见 。 每到冬季来临 , 刺猬蜷缩进温暖的草窠 , 蝙蝠蛰伏进幽暗的洞穴深处 , 蜂鸟也会陷入短暂的沉睡……而蜗牛、昆虫、青蛙等冷血动物(又称变温动物) , 也没办法像在夏天一样生龙活虎 , 纷纷委身于天地间 , 将自己“封印”在积雪和坚硬的寒冰之下 。

科学家们通过观察 , 将冬眠分成狭义冬眠和广义冬眠 。 其中 , 狭义冬眠主要指哺乳动物、鸟类等恒温动物主动抑制身体代谢活动速率、降低体温 , 以度过食物稀少的冬天的行为 。 而广义的冬眠还包括鱼类、两栖类、爬行类、昆虫等节肢动物以及陆生贝壳类动物 , 因为缺乏有效的体温调节机制 , 在冬天被动陷入的身体僵冷状态 。

对于属于恒温动物的人类而言 , 更有研究价值的当然是狭义冬眠 。

根据相关研究结果 , 恒温动物在陷入冬眠时 , 代谢率和体温都会大幅下降 。 例如 , 西伯利亚花栗鼠在冬眠时 , 能量的消耗量只有正常状态下的13% , 心率从每分钟400次下降到10次 , 呼吸从每分钟200次下降到1至5次 , 体温更是从37℃下降到区区5℃ 。 而加利福尼亚金背黄鼠冬眠时 , 体温则会从39℃降到2℃ 。

有意思的是 , 虽然它们冬眠的时候体温很低 , 但这个体温却始终保持恒定 , 就像体内存在一个可以在正常体温和冬眠体温之间相互切换的开关一样 。

并且 , 在冬眠状态下 , 它们身体的感觉仍然存在 。 这都和变温动物很不同 。 如果对冬眠中的恒温动物施加强烈的触摸或声音刺激 , 它们就会从冬眠状态下短暂清醒 。

本来 , 冬眠现象最让人费解的一点在于 , 它是特定物种的固有习性 , 我们无法让原本没有冬眠习性的物种做出冬眠行为 。 而人类常见的实验动物 , 如小鼠、家兔等 , 都没有冬眠的习性 , 因此我们对冬眠的机理实际上知之甚少 。

刺激脑区可诱导恒温动物“休眠”

今年6月 , 日本筑波大学与日本理化学研究所的研究人员宣布 , 他们发现了可以诱导实验小鼠和家兔进入类似冬眠状态的方法 , 这意味着人类也有可能实现冬眠 。 该研究成果发表在当月出版的《自然》杂志上 。

让原本不具有冬眠习性的小鼠和家兔进入冬眠状态 , 科学家是怎样达成“人工冬眠”的呢?方法其实非常简单 。

和人脑一样 , 小鼠的大脑也有很多分区 , 不同分区有不同的功能 。 研究发现 , 只要对实验小鼠的丘脑下部的某个小区域施加特殊刺激 , 它们就会进入持续数天的低体温、低代谢的休眠状态 , 与冬眠行为十分相似 。

研究人员将这一脑区中的神经群称为休眠诱导神经(简称Q神经) , 而通过刺激该休眠诱导神经所获得的低代谢状态 , 被称为Q神经诱导休眠(以下简称“休眠”) 。

所谓的特殊刺激也非常简单 , 就是向小鼠静脉中注射一种名为CNO的药物 。

后续的详细分析显示 , 进入休眠状态的小鼠 , 体温设定点(特定恒温状态下的体温)大约在28℃ , 比正常的37℃低了足足9℃ 。 这个温度可以认为是小鼠在该休眠状态下刻意维持的体温 , 就像上文中的西伯利亚花栗鼠 , 冬眠时的体温恒定在5℃一样 。

研究还发现 , 当外界温度降到低于28℃时 , 休眠小鼠会出现蜷缩身体、肌肉震颤等行为 , 与此同时 , 本来大大减缓的新陈代谢速度急剧增加 , 以让体温尽可能维持在20℃以上 。

这说明 , 实验小鼠即便是在休眠状态下 , 也会通过一系列(或许是无意识的)行为 , 让体温维持在适宜水平 , 不至于下降到威胁生命的程度 。

这是人类第一次在动物体内发现并利用类似的调控机制 。

由于冬眠动物的体温设定点(冬眠体温)都是在亿万年进化过程中形成的固有特征 , 较高的设定点意味新陈代谢速率不会下降太大 , 因此 , 如何进一步降低休眠动物的体温设定点 , 是该项目今后研究的重点之一 。

研究人员还对休眠状态解除后的小鼠进行了测试 , 发现它们的运动能力和记忆能力并没有受到可观测的影响 。 身体解剖结果也显示 , 它们的脑、心脏、肌肉等组织和脏器也没有发生可见的改变 。

更可喜的是 , 同一只实验小鼠 , 可以在休眠和正常状态之间反复切换 , 说明这种诱导休眠是可逆的 。 这也为实际应用提供了更多可能 。

此外 , 科研人员还对体重相当于小鼠10倍的家兔做了相同的实验 。 家兔同样不存在冬眠习性 , 但在神经诱导刺激下 , 也观测到了类似的诱导休眠现象 。

接下来 , 研究人员可能会把目光投向包括灵长目在内的一些更加高等的物种 , 以帮助我们向终极目标——人类冬眠迈进 。

该研究的负责人筑波大学医疗系的樱井武教授说:“我们猜测 , 不论是否存在冬眠习性 , 休眠诱导神经都广泛存在于哺乳动物脑中 。 当遇到食物短缺或者药物刺激一类紧急情况时 , 它们的休眠诱导神经就可能被激活 。 ”而这对于一些极端条件下的生存挑战 , 显然意义重大 。

【休眠|人工冬眠离我们还有多远?日本科学家小鼠实验带来希望曙光】

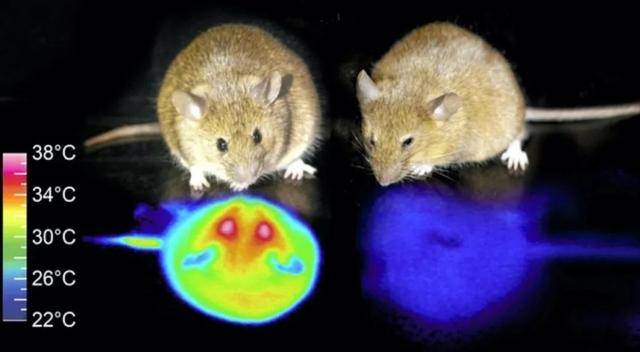

文章图片

休眠状态小鼠(右)和正常小鼠(左)体温对比。 (图片来自ref3)

人工冬眠的用途可能超乎想象

实验动物表现出的可控低代谢 , 以及它们对极低体温的耐性 , 表明在不损害生命活力的前提下 , 人为削减生物的氧气和能量消耗将成为可能 。 由于能量消耗大幅降低到正常状态的几分之一 , 肌体的老化速度也可能随之大大下降 , 生物寿命也将有望得以延长 。 这与未来太空旅行中人类的诉求完全一致 。

而即便不提太空旅行 , 光是眼前所及的丰富的应用场景 , 也足以令人振奋 。

例如 , 在医疗领域 , 重症病人的身体往往经不起能量和氧气的过分消耗 , 很多时候还没有等到病灶去除 , 病人就先因为全身器官的机能衰竭而失去生命 。 如果能人为降低病人的新陈代谢速率 , 病情的进展和身体的透支都将慢下来 , 就可以为疾病治疗创造有利的条件 。

危重伤病员的搬运问题 , 同样是困扰人们的重大难题 。 设想在未来 , 病人或者伤员在远离医院的地方出现紧急情况 , 我们就可以在转运他们的途中 , 将其身体调控进入低代谢状态 。 这样就能让他们在接受正规治疗之前 , 保存好仅有的生命活力 。 一旦我们掌握了让人体代谢“慢放”的功能 , 就能游刃有余地从死神手中抢回生命 。

另外 , 冬眠现象还有一个吸引人的地方在于 , 当时机成熟时 , 冬眠动物能够很快将自己唤醒 , 并且身体依旧可以保持原有的活力 , 肌肉也不会萎缩 。 对该种能力的研究 , 将有可能帮助我们找到方法 , 让久病卧床的人维持正常身体机能 , 避免肌肉活动能力丧失 。 当然 , 长期沉睡的航天员一旦苏醒 , 也面临同样的问题 。

关于休眠诱导神经(Q神经)和Q神经诱导休眠状态的这项研究 , 无疑为我们揭开冬眠的生理机制提供了一把钥匙 。 当然 , 尽管有了这样令人惊喜的突破 , 但我们离真正意义上的人工冬眠其实还有很长的一段距离 。 比如 , 这次的诱导休眠实验 , 对于动物体温的降低仍然非常有限 , 实验小鼠的新陈代谢速率还远未下降到真正啮齿类动物的冬眠水平 。 而该研究涉及的神经群 , 是否真的是调控冬眠的关键 , 也并未一锤定音 , 还有待更严密的科学论证 。

但该研究的成功 , 已经让我们看见未来人工冬眠的无限可能 。

特约十点科学微信公众号供稿

推荐阅读

- 人工智能|聚焦车载人工智能计算芯片研究 推进汽车产业高质量发展

- 娱乐性|新华全媒+|探秘冬奥会“黑科技”:当冰壶遇上人工智能

- 市民|大数据、人工智能带来城市新变化 科技赋能深化文明成效

- 科研机构|人工智能点燃哈尔滨高质量发展新引擎

- 可持续性|人工智能将重塑健康管理,业内专家认为可持续性是最大挑战

- 策源|上海人工智能规上产业规模到2025年达到4000亿元

- 敏捷|上海人工智能“十四五”规划发布:集聚超20个国际顶尖团队

- 硬件|新型人工突触可用于高度扩展的类脑计算

- 人工智能|佳都科技:已参与全国69个城市的智慧城市建设

- 数智|【受尊敬企业会客厅】 陈明键:在元宇宙,打造用人工智能发现药物的“乙世界”