在起飞回家之前 , 嫦娥五号还抽空干了件事:展开五星红旗 。

新京报快讯(采访人员 倪伟)自从12月1日23时11分嫦娥五号着陆月球表面 , 之后每个深夜 , 都传来新的消息 。 钻取完成、采样结束、点火起飞、返回轨道……一系列操作按计划顺利进行 。

每一步都是中国航天领域的首次尝试 。 虽然在地球上经过成千上万次试验 , 但由于月表复杂、极端的环境 , 以及测控、导航的“鞭长莫及” , 很多关键动作只能依靠探测器自主决策 , 每一步都蕴含着风险 。

从12月1日到3日深夜 , 这48小时里 , 38万公里之外的嫦娥五号到底进行了哪些“神操作”?地面上的科研人员又实现了哪些突破?

文章图片

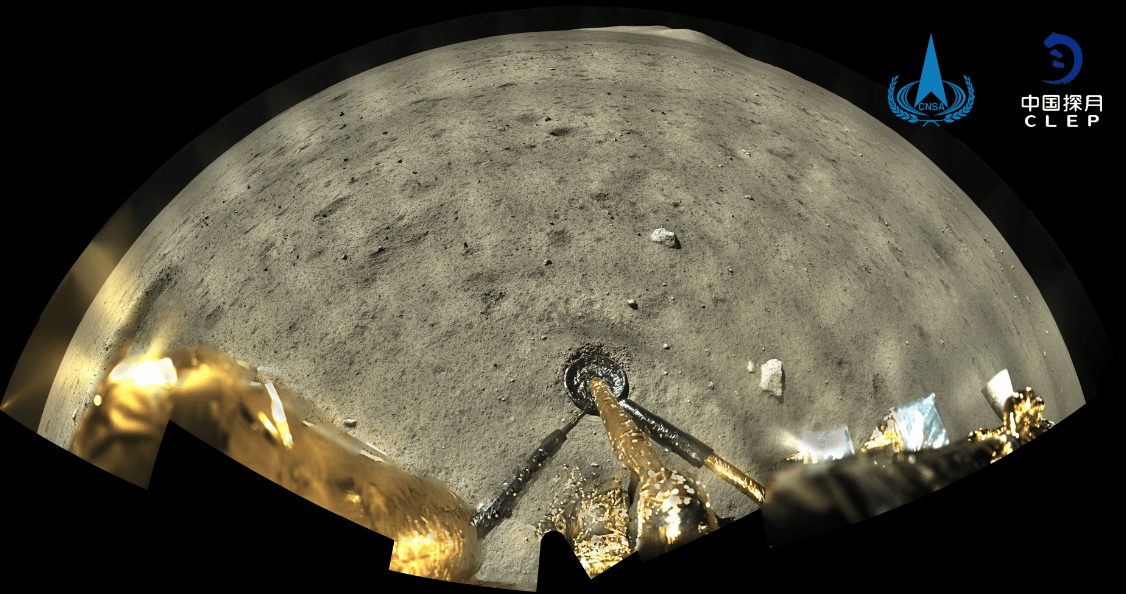

嫦娥五号着陆器和上升器组合体着陆后全景相机拍摄的环拍成像 。 国家航天局供图

月面采样“采得多”:

一次采集量为苏联20倍 , “金刚钻”用上“人工智能”

12月1日23时11分着陆后 , 嫦娥五号开始了为期2天的月面工作 , 实际采集样本时间为19小时 。 整个嫦娥五号任务中 , 最核心关键的操作 , 就是自动采样和封装 。 能带回多少样品 , 能否保持样品无污染、高质量 , 全在此一举 。

首次月面采样困难不少 , 需要考虑探测器的测控、光照条件、电源、热控等各种约束 。 着陆后不能移动 , 钻取采样装置正下方的地面是松软的土壤 , 还是坚硬的岩石 , 登陆前不能确定 。

航天科技集团五院设计师为嫦娥五号设计了两种“挖土”模式:钻取和表取 。 钻取是利用钻头钻进月表2米深处 , 采集深层样品;表取是在降落点附近月球表面多点采样 , 采集月表样品 。

据钻取系统研制单位航天科技集团五院 529 厂介绍 , 采样机构的钻头 , 是从16种设计方案中选中的 , 具备对8级硬度岩石的钻进能力 。 针对不同颗粒度月壤 , 会采取切削、拨、挤、 排等不同操作 。

【样品|嫦娥五号的48小时:详解38万公里外的“神操作”】

文章图片

嫦娥五号在月球表面自动采样 。 国家航天局供图

钻取系统也有“人工智能”的帮助 。 在地球上 , 已经进行了上千次试验 , 形成不同工况的钻取参数数据库 。 数据库支撑月表工作决策 , 钻头在月表之下遇到不同工况 , 钻取系统可以在“回转”“冲击”和“回转+ 冲击”三种模式中自由切换 , 适应复杂的情形 。

嫦娥五号带回的样品重量 , 被设定为2千克 , 这是依据探测器运载能力等因素综合考虑的 。 中国科学院国家天文台研究员郑永春认为 , 实际上 , 2千克月球样品不仅不少 , 可以称得上很多了 。

同样以无人采样返回的方式 , 苏联曾成功开展过三次月球任务 , 一共带回300多克样品 , 平均一次带回的量仅为嫦娥五号的1/20左右 。 美国采集的样品很多 , 一共381.7千克 , 是通过6次载人登月任务由航天员手动“搬”回来的 。

郑永春表示 , 从科研需求角度来看 , 2千克样品已足够支撑科学研究 。 随着科技的进步 , 科学家希望得到的不是某一区域的更多样品 , 而是在月球多个区域的取样 。

此次嫦娥五号采样的地点 , 正是此前人类探测器从未到过的区域 , 有望为月球火山、地质活动演化带来新的研究成果 。

文章图片

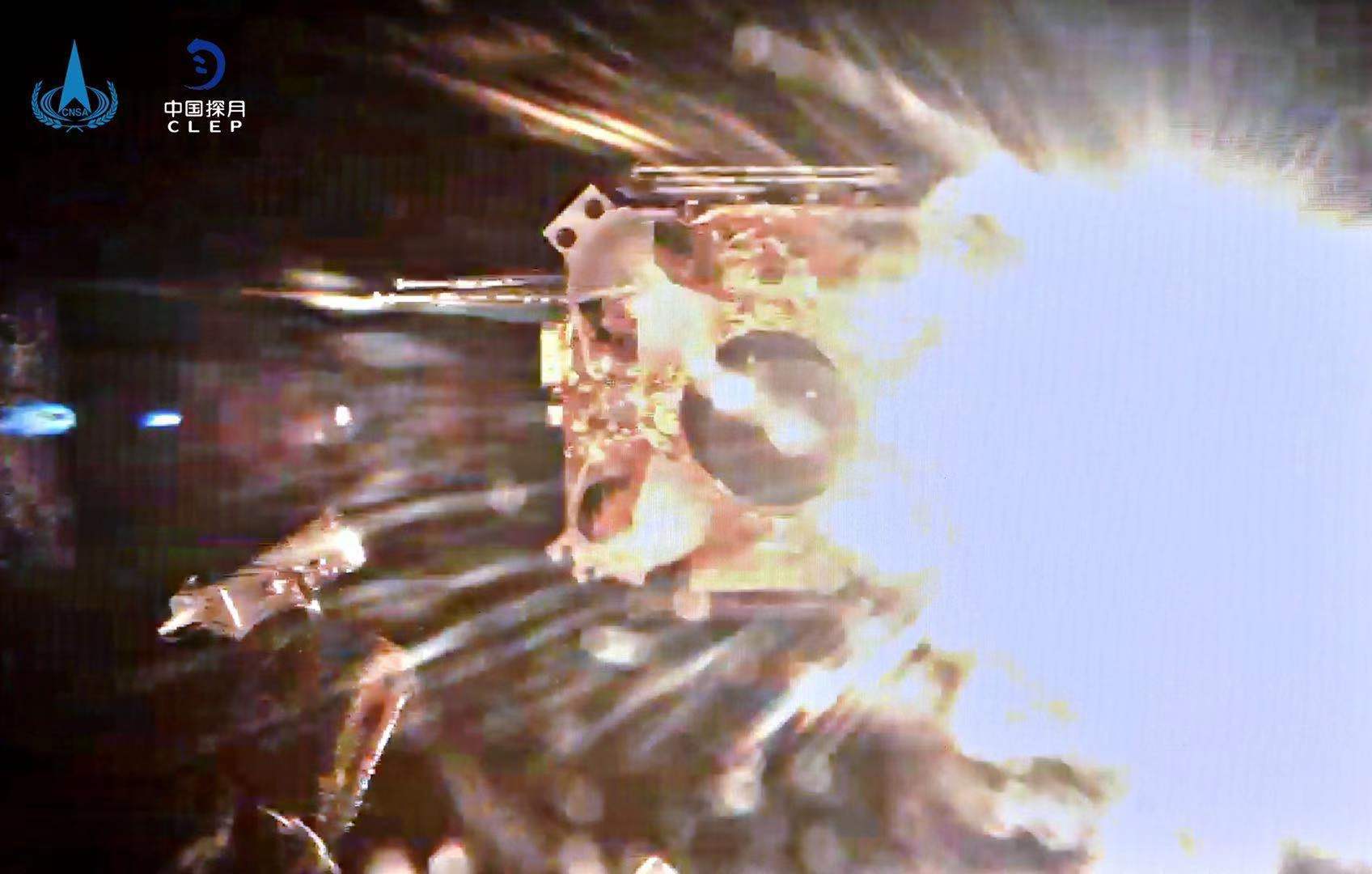

嫦娥五号上升器点火起飞瞬间 。 供图/国家航天局

月面起飞“飞得稳”:

没有“地勤”支持 , 一切都靠自己

12月3日23时10分 , 完成月表工作的嫦娥五号上升器点火起飞 , 这是我国航天器首次在地外天体起飞 。

这与在地面发射火箭不同 , 地面有完善的发射场系统和保障团队 , 起飞位置和姿态可以精准测算 , 保障措施齐全 。 但月面起飞没有“地勤”支持 , 一切都靠自己 , 还必须一次成功 。

起飞时 , 着陆器就是上升器的“发射塔架” 。 上升器在起飞前数小时进入准备程序 。 地球上的科研人员根据上升器姿态和位置等数据 , 计算上升器起飞时间、姿态轨道调整参数等数据 , 远程注入上升器的控制系统 , 设定预定起飞时刻 。

预定起飞时刻来临 , 主发动机自行点火 。 在起飞最初一小段距离 , 上升器不进行姿态调整 , 之后会迅速调平 , 竖直上升 。 到达一定高度后 , 按照既定程序拐弯 , 以一定角度转入轨道入射段 。 整个过程约6分钟 , 飞行约250公里 , 上升器顺利进入了交会对接初始轨道 。

上升器在月面逗留期间 , 轨道器和返回器组合体同时在环月飞行 。 组合体也没歇着 , 完成了4次轨道调整及支撑舱分离等操作 , 做好准备 , 等待“接机” 。

上升器进入交会对接初始轨道后 , 还要进行多圈飞行 , 完成4次远程导引 , 来到轨道器和返回器组合体斜上方位置 , 准备交会对接 。 对接成功后 , 上升器将采集的样品转移到返回器里 , 然后分离 , 完成使命 , 留在环月轨道上 。

文章图片

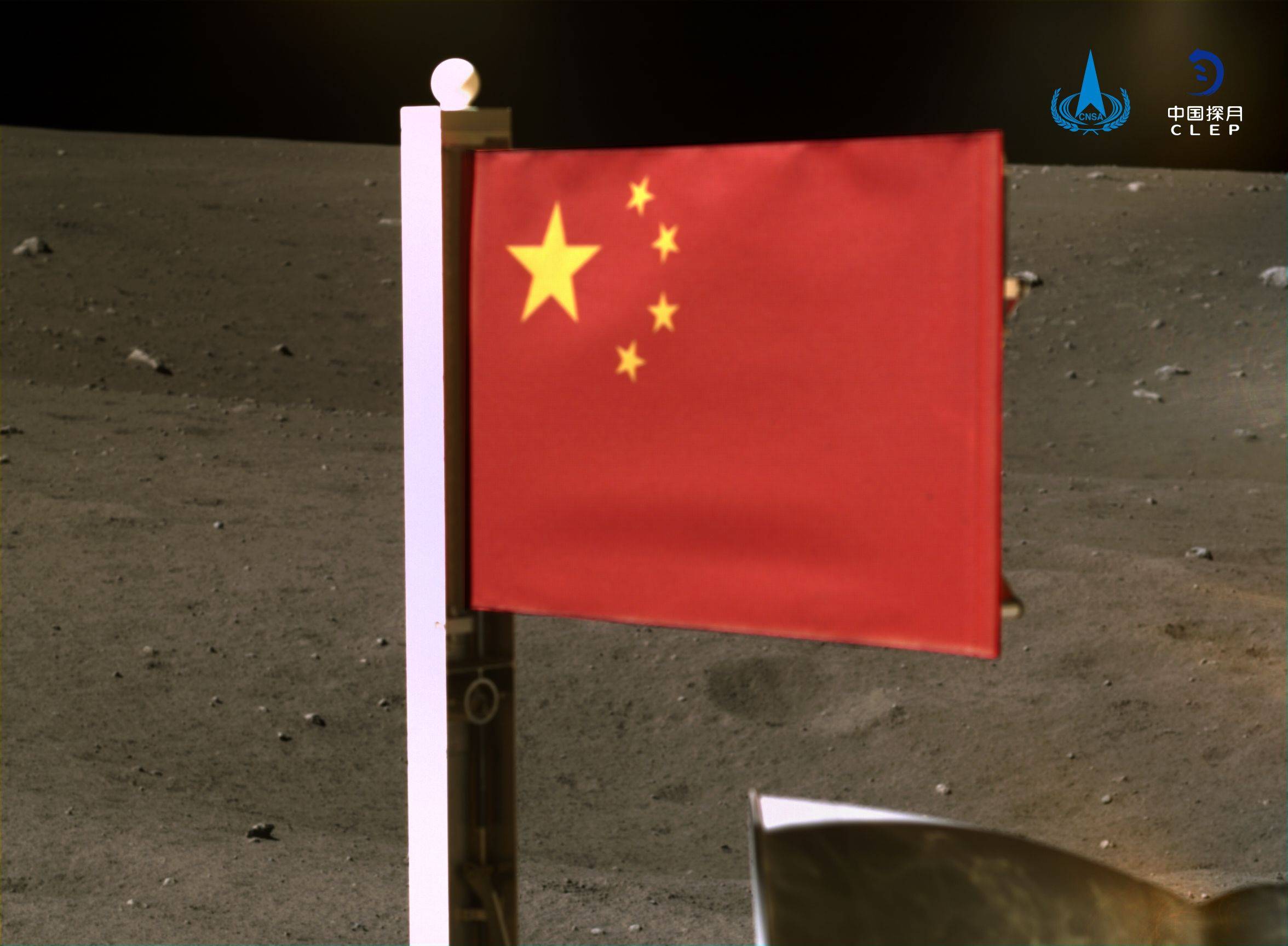

嫦娥五号着陆器和上升器组合体全景相机拍摄五星红旗在月面成功展开 。 国家航天局供图

月面展旗“不褪色”:

月球第一面织物五星红旗 , 选材超过1年

完成了样品采样和封装 , 在起飞回家之前 , 嫦娥五号还抽空干了件事:展开五星红旗 。

这面红旗很小 , 重量只有1公斤 , 被收纳在“旗杆”里 , 固定在基座上 , 一直处于密封状态 。 展旗的时候 , 经过解锁、支架展开、支架固定等步骤 , 以卷轴形式打开 , 一系列动作在1秒钟内完成 。

这个看似简单的动作 , 也创造了中国航天的一个首次 。 嫦娥三号、四号在月球展示的国旗 , 都是喷涂在探测器上 , 不需要特别操作 。 而嫦娥五号的国旗是独立的机构 , 有展开的动作 , 也是唯一一面织物国旗 。

据嫦娥五号月面国旗展示系统研制方航天三江九部介绍 , 因为月面的极端环境 , 温差在正负150摄氏度间 , 单一纤维和纺织工艺无法满足要求 。 要么是强度不够 , 要么是染色性不足 , 普通国旗放在月球上 , 会迅速褪色、串色 , 甚至分解 。

选材花费了超过1年的时间 , 研制人员对数十种纤维材料做了大量物理实验 , 最终选出一种新型复合材料 , 能够在月球实现不褪色、不串色、不变形 。

为了控制重量 , 研制团队还对结构优化设计 , 尽量将结构件做薄、做小 。 研制和加工人员想了很多办法 , 千方百计减重 。

比如旗杆顶端用来固定的球 , 为了减重要做成空心 , 重量小到极致 。 加工人员从玩具扭蛋中得来灵感 , 制作两个半球 , 用螺纹组合为完整球体 。 这项工艺相当于在头发丝上做微雕 , 还获得了发明专利 。

文章图片

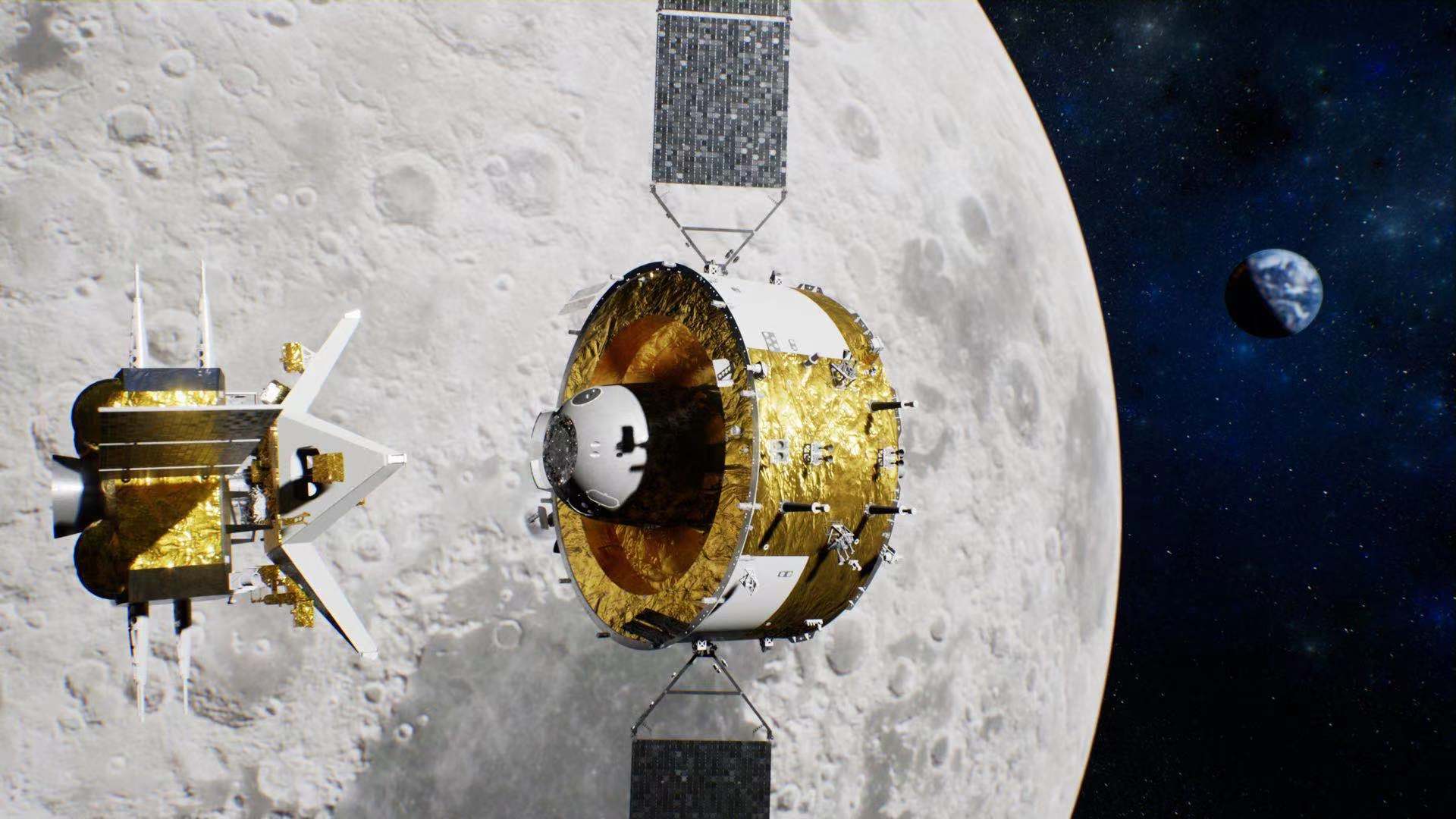

月球轨道交会对接效果图 。 供图/航天科技集团八院

月轨对接“交得准”:

21秒内完成对接、锁紧 , 没有卫星导航全程依靠自主

12月3日晚 , 嫦娥五号上升器进入环月轨道后 , 下一步任务就是交会对接 , 然后将样品转移到返回器 , 由返回器带回地球 。

这一过程对探测器的自主要求也非常高 。 与神舟飞船与天宫一号、二号在近地轨道的交会对接不同 , 嫦娥五号月球轨道的交会对接机构非常小 , 精度要求更高 , 如太空“穿针” , 而且无法利用卫星导航信号提供支持 。

对接完成后 , 还要进行一个重要动作 , 将上升器装有月壤的样品容器转移到返回器中 。 捕获、收拢、转移 , 看似简单的过程 , 在38万公里之外高速运行的飞行器上 , 每一步操作都带着风险 。

航天科技集团八院对接机构与样品转移分系统技术负责人介绍 , 对接全步骤要在21秒内完成 , 1秒捕获、10秒校正、10秒锁紧 。 为此做了35项故障预案 , 全部采用自动控制 。

值得注意的是 , 顺利完成月面交会对接 , 意义超出此次任务 , 还将在载人登月上派上用场 。 嫦娥五号四个器的构造设计 , 与美国阿波罗载人登月任务的构造有相似性 。 中国探月工程副总设计师于登云此前表示 , 嫦娥五号将为将来载人登月做技术验证 , 载人登月必然要在月球轨道交会对接 , 这是最安全也最经济的方式 。

新京报采访人员 倪伟

编辑 樊一婧 校对 卢茜

推荐阅读

- 虚拟|比尔·盖茨关于2022年的五项预言之二:元宇宙成有用的工具

- 诊断|比尔·盖茨关于2022年的五项预言之三:家庭医疗诊断手段普及

- 制造业|稳健前行开新局 制造业未来五年转型升级迎来“加速度”

- 器件|6G、量子计算、元宇宙…上海市“十四五”聚焦这些前沿领域

- 领域|上海市电子信息产业“十四五”规划:以集成电路为核心先导

- 前瞻|6G、量子计算、元宇宙……上海市“十四五”聚焦这些前沿新兴领域

- 建设|数据赋能业务,数梦工场助力湖北省智慧应急“十四五”开局

- 生物地球化学过程|我国科学家发现第五条甲烷产生途径

- DevOps|“微软RD项目之领导力的碰撞”系列活动第五期——探究企业引进 DevOps 的秘密

- 恒星|韦布发射升空 五大天文任务可期