自适应错误阈值数值越小 , 容错率越低 , 代表着稍微有一点噪点信息它都会发射更多的光线来处理 , 渲染时间自然也就越长:

文章图片

文章图片

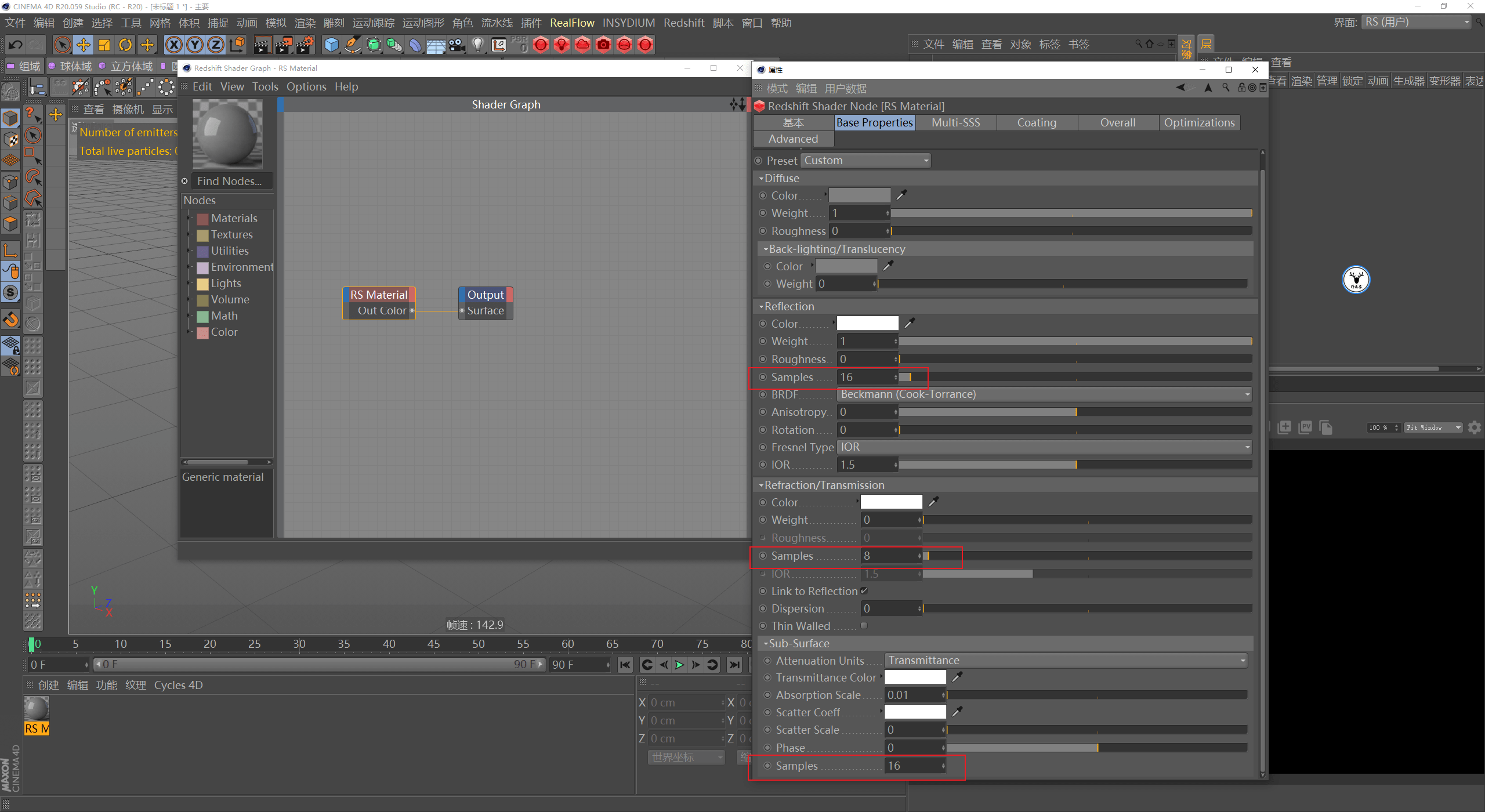

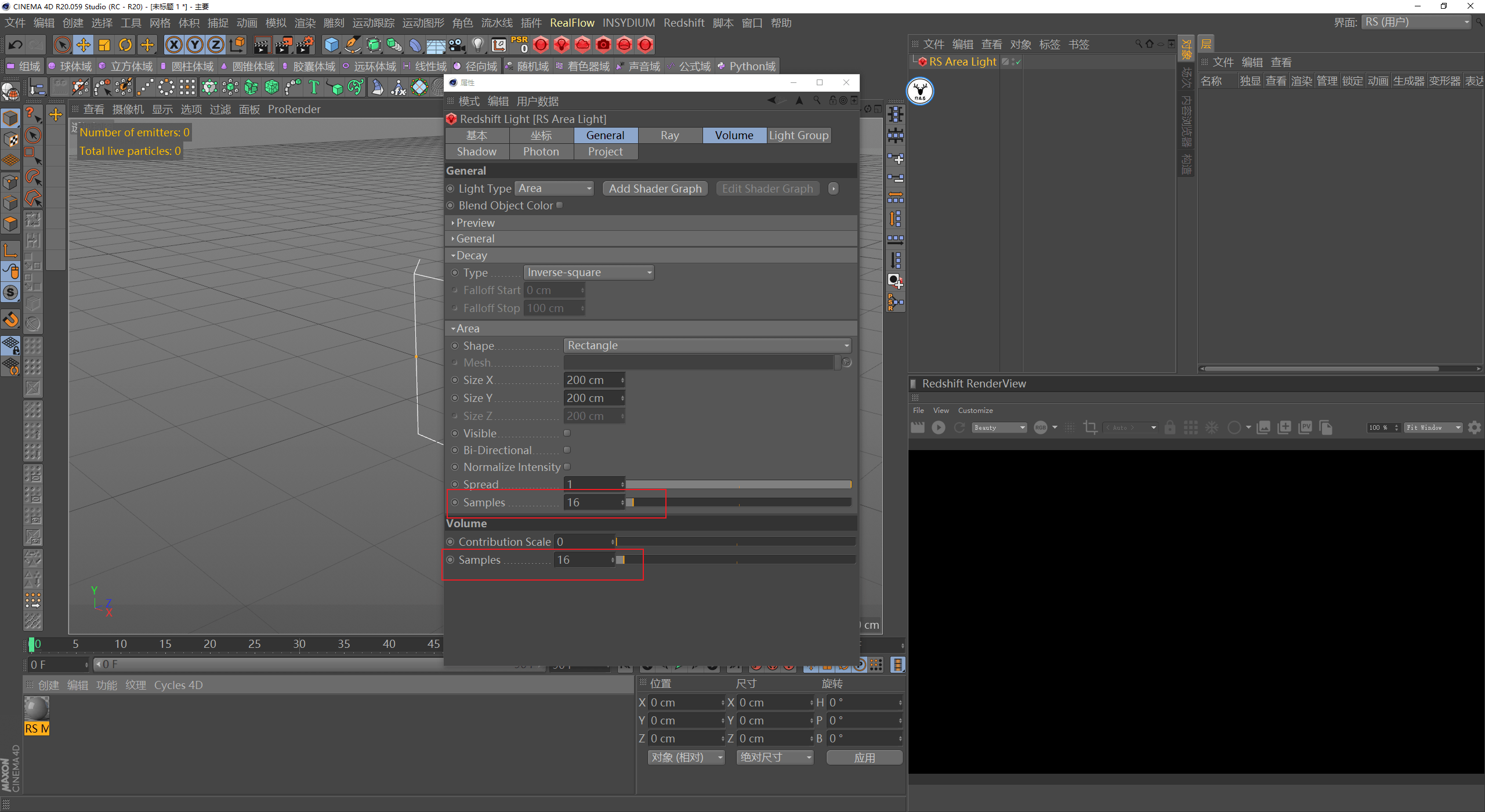

接下来我们再说说次级采样 , 也就是我平常说的本地采样 , 它主要用于处理灯光、GI、反射、折射等等信息 。

由于redshift的可控性很高 , 这些本地采样可以通过每个不同的材质或者灯光进行单独设置:

文章图片

文章图片

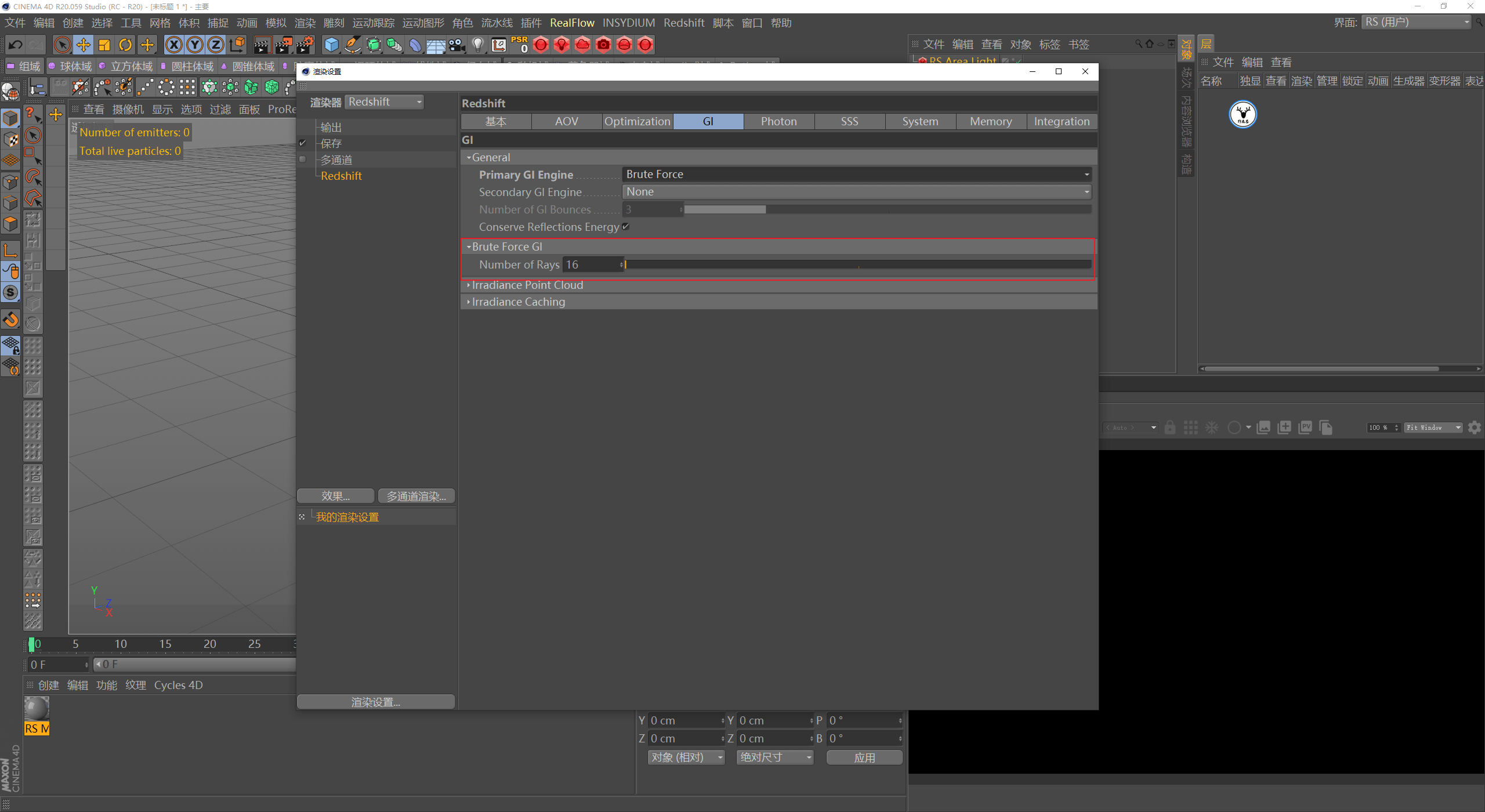

而GI中蛮力模式的采样可以通过渲染设置中GI光线数量来设置:

文章图片

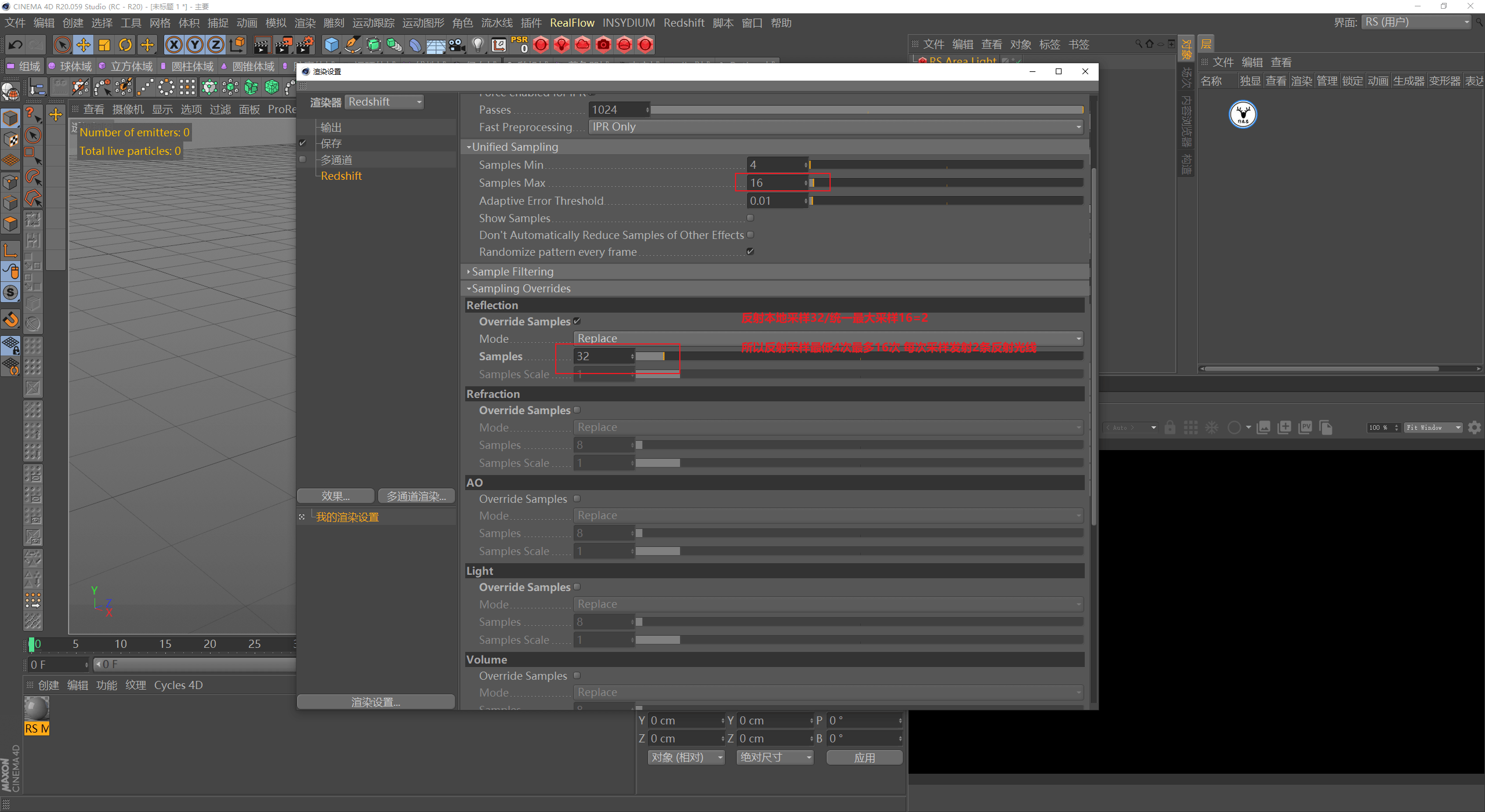

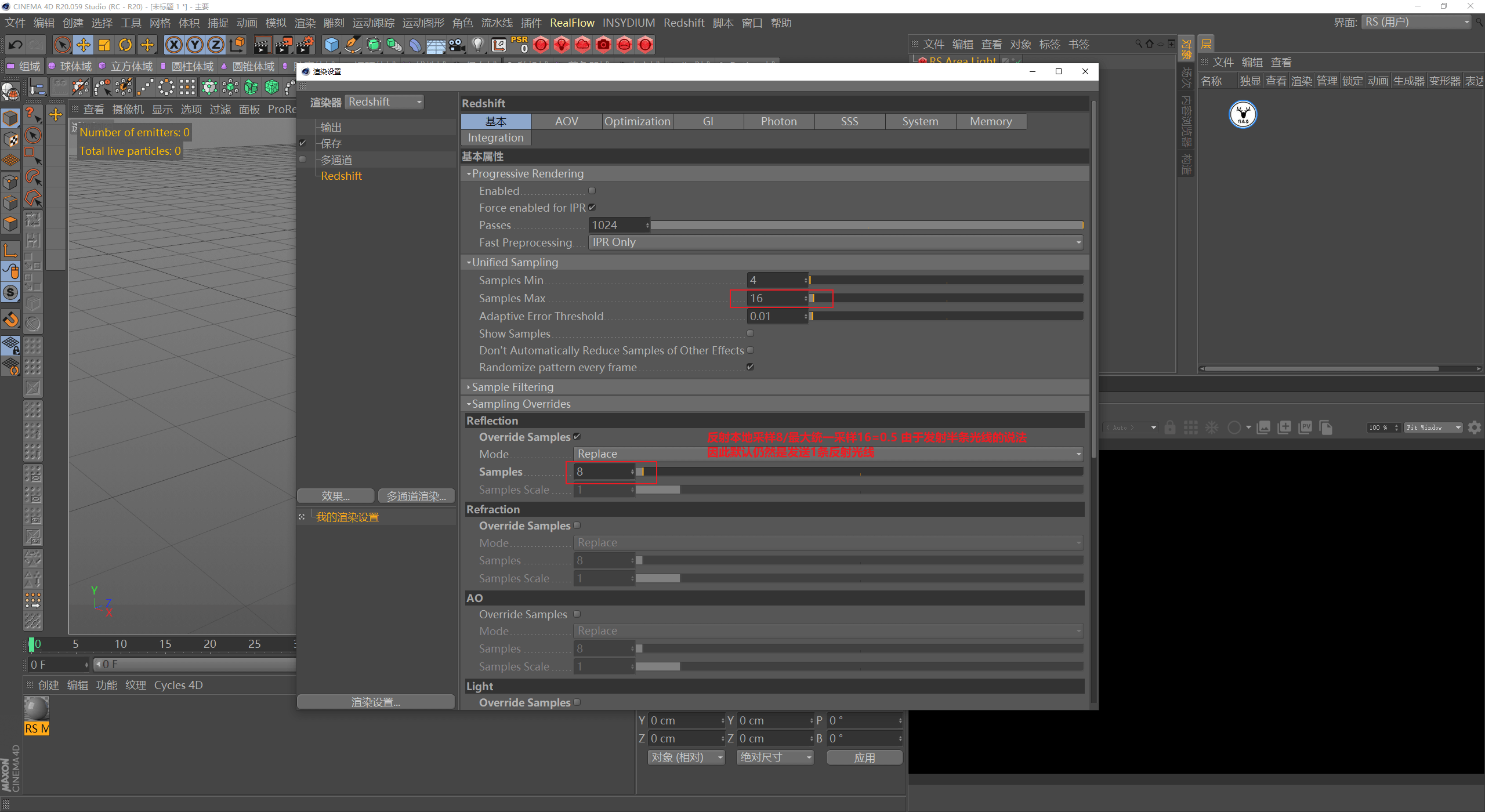

除此之外 , 也有一种懒人模式 , 就是通过渲染设置中的采样覆盖来对场景中的本地采样进行统一设置:

文章图片

对于本地采样的光线数量它并不是简单的参数设置 , 这里会有一个计算公式:

本地采样/最大统一采样=本地采样的光线数量

例如默认参数统一采样最小4 , 最大16 , 然后我这里把采样覆盖里的反射采样数值改成32 , 反射本地采样32/最大统一采样16=2 , 代表着每1条本地采样发出的摄像机光线 , 都会另外产生2条采样光线用于处理反射的信息 。

同时本地采样也同样具有自适应采样的属性 , 因此它同样受到自适应错误阈值数值的控制对场景里的反射信息最少采样4次 , 最多采样16次 , 但注意 , 这里的每次采样 , 反射的光线是2条:

文章图片

除此之外还有一个注意事项 , 由于本地采样的计算公式是本地采样/最大统一采样 , 因此当本地采样的数值设置低于最大统一采样时 , 除完以后的数值小于1 , 那么redshift会默认这个光线数量就是1 。

例如同样默认参数统一采样最小4 , 最大16 , 如果我将反射本地采样设置为8 , 那么8/16=0.5 , 这个这个值小于1就会被渲染器默认为是1条光线:

文章图片

并且我看到晚上有一种说法 , 这种低于1被渲染器默认为1的设置会导致自适应采样失效从而增加渲染时间 。

推荐阅读

- 水管|柔性泄水管概述、性能参数

- 飞船|2021中国航天年度照片,每一张都让人心潮澎湃

- 参数|CELL+100 细胞制备隔离器,欢迎咨询

- 方面|小米12 Pro将于12月28日发布,主要参数已确认,价格很感人!

- 参数|联想拯救者 Y90 双擎风冷电竞手机官宣,搭载 6.92 英寸 144Hz 屏

- 参数|俄开发能找到血液中癌细胞的新技术

- 系列|英特尔 12 代酷睿非 K 系列处理器完整参数 / 售价曝光

- 参数|看完OPPO Find N后,有点期待P50 Pocket了,国产压轴大戏真的猛

- IT|无人机向马哈拉施特拉邦偏远村庄运送疫苗 仅用9分钟完成了40分钟的旅程

- 诺亚|超参数调优河伯、组合优化器CompBO,华为诺亚开源贝叶斯优化库