原创 bio kiwi biokiwi

好久不见 , 咱们书接上文 。

建议先看看上一篇 , 点击图片可以重温

在上一篇文章里笔者简单介绍了抗体和 ADE 效应 , 原计划本篇文章会讨论 ADE 效应是否会阻碍COVID-19 疫苗的研发 。 然而时过境迁 , 这一个多月来发生了许多事 , 特别是三款公布了三期临床数据的疫苗的问世 , 令人们看到了隧道尽头的亮光 。 所以 , 笔者决定也介绍下目前流行的几类疫苗 , 并讨论它们各自的优缺点 。

COVID-19 感染中存在 ADE 效应吗?

先说一下答案 , 没有决定性的证据表明存在 。

那么这个担忧是从何而来的呢?主要是因为临床上观察到的一个现象 , SARS 和 COVID-19 病患体内的抗体滴度与病情的严重程度以及死亡率呈正相关 。 但是这并不能表明抗体会导致 ADE 效应进而加重病情 , 上述关系可能只是因为病情严重的患者体内病毒载量较高 , 因此会产生相应较多的抗体 。

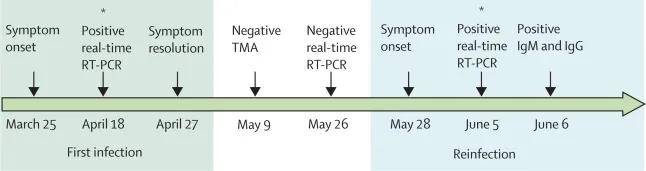

还有一些二次感染病例也导致了人们对于 ADE 效应的担忧 。 例如《柳叶刀》的《传染病》子刊报道了美国内华达州一男子二次感染了 SARS-CoV-2 , 第二次感染的病情比第一次还要严重 。 对此的解释其实不止 ADE 一种 , 可能性更大的原因包括”暴露于更大量的病毒“ , 以及”二次感染的病毒更具有毒性” 。 并且目前 COVID-19 的治愈患者数千万 , 二次感染的案例非常罕见 , 个例并不具有普遍性 。

文章图片

图 1. 美国内华达州的二次感染病例的时间轴

虽然体外实验发现了 SARS 与 MERS 会在细胞水平通过感染巨噬细胞引发 ADE 效应 , 但是动物模型的研究并不能给出明确的免疫病理学证据来证明 ADE 效应存在于在机体层面 。 而导致 COVID-19 的 SARS- CoV -2 是否会感染巨噬细胞并进行复制都还尚不明确 , 更别提体内存在ADE 的证据了 。

文章图片

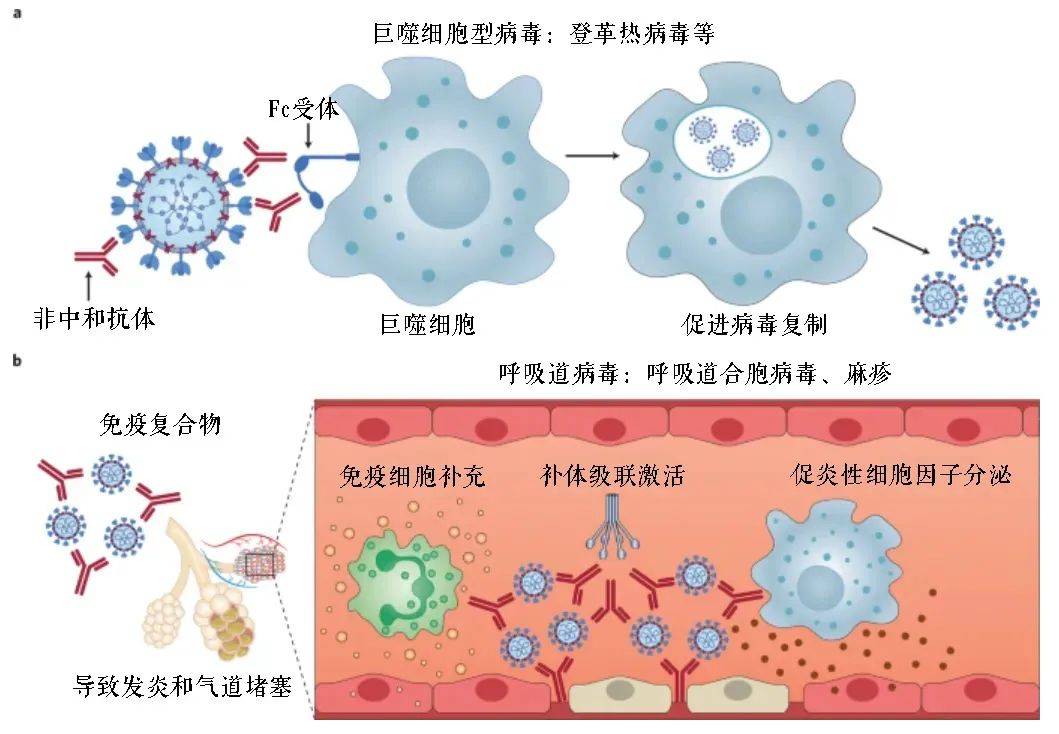

图 2. 上次编辑翻译的这个图太棒了 , 所以我决定“一图多用” , 帮助大家回忆一下我们提到过的ADE效应

此外 , 人体内可能存在因为其他低致病性冠状病毒感染所产生的抗体 , 这些抗体有和新感染的 SARS-CoV-2 交叉结合的可能, 而这种“不好”的结合并不能起到中和的作用 。 我们上一篇提到过 , 低浓度、非中和抗体是有导致 ADE 的风险的 。 所以理论上来说 , 这也是一个 ADE 效应的来源 , 不过依然没有证据来证明这个猜测 。

接种 COVID-19 疫苗会导致 ADE 效应吗?

虽然机体自身产生的抗体引发 ADE 效应的可能性很小 , 我们依然不能忽视疫苗的潜在风险 。

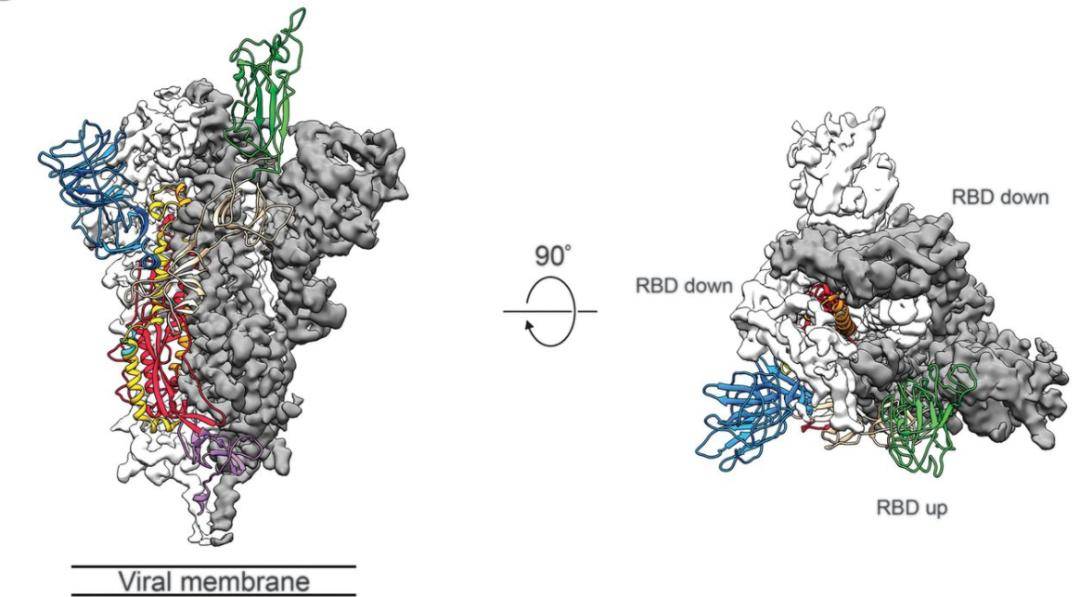

在 SARS 疫苗早期筛选的动物实验中 , 确实观察到过 ADE 效应的存在 。 但是更多的实验结果表明 , 那些可以引发针对 S 蛋白(病毒进入细胞所依赖的途径之一)中和抗体的疫苗 , 能够可靠地保护实验动物免受病毒的侵袭 , 并且没有感染或病情加重的迹象 。 这给了 COVID-19 疫苗研发提供了策略上的启示 , 研究人员也应该筛选是那些可以引发高浓度中和抗体的疫苗 , 这些疫苗的成功机会大 , ADE 风险低 。 举例来说 , 只呈递 S 蛋白亚基的疫苗 , 理论上来说引发 ADE 效应的风险是会更低的 。

文章图片

图 3. SARS-CoV-2 S 蛋白结构

灭活疫苗被认为在理论上有比较高的引发 ADE 风险 , 因为可能呈递引发非中和抗体的抗原 。

二十世纪六十年代发生过灭活的 RSV(呼吸道合胞病毒)疫苗导致了儿童接种者的致命性感染的案例 。 后续研究发现 , 因为使用了福尔马林进行的灭活 , 所以 RSV 表面抗原的构型发生了改变 , 引发的抗体在遇到真正的 RSV 病毒时没有起到中和抗体的作用 , 反倒是形成了免疫复合物(参见上一篇文章提到过的第二种 ADE 机制) 。

不过即使是有“前科” , 生命学科的实力已经今非昔比了 , 加之人类对于灭活疫苗的研发也是最具经验的 , 所以可以在很大程度上避免 ADE 的风险 。 近期对于 COVID-19 灭活疫苗的调查发现 , 进入临床阶段的灭活疫苗并非具有先天劣势 。 中国主攻的几个灭活疫苗项目 , 目前已经进入到了三期临床 。

相比于担忧灭活疫苗会不会有 ADE 的风险 , 更应该关注非抗体依赖的 ERD 效应的风险 。 ADE 属于 ERD(enhanced respiratory disease) 中的一类 。 ERD 效应也是 SARS 和 COVID-19 高致病性的一大原因 , 病患往往是因为过激的免疫反应而非病毒的复制而病情严重 。 目前已知有些 SARS 疫苗会引发 T 细胞主导的 ERD 效应 , 不过适当的疫苗辅剂的选择可以极大地缓解这个问题(辅剂选择对于避免 ADE 效应也十分重要) 。

另外 , 好的动物模型可以帮助研究者筛选合适的疫苗进入到临床阶段 。 恒河猴是常用的动物模型 , 但是近来研究发现叙利亚仓鼠的免疫系统和人类更为相似 , 可能是更好的选项 。

文章图片

图 4.叙利亚仓鼠也可以作为宠物饲养

总之 , 无论是担忧哪种风险 , 疫苗研发都需要经历实践的检验 。 二期和三期临床就是很好的检验手段 , 特别是参与者广泛的三期临床 , 可以提供大量的数据 , 便于研究者发掘出潜在的风险因素 。

抗体治疗与康复患者血浆治疗

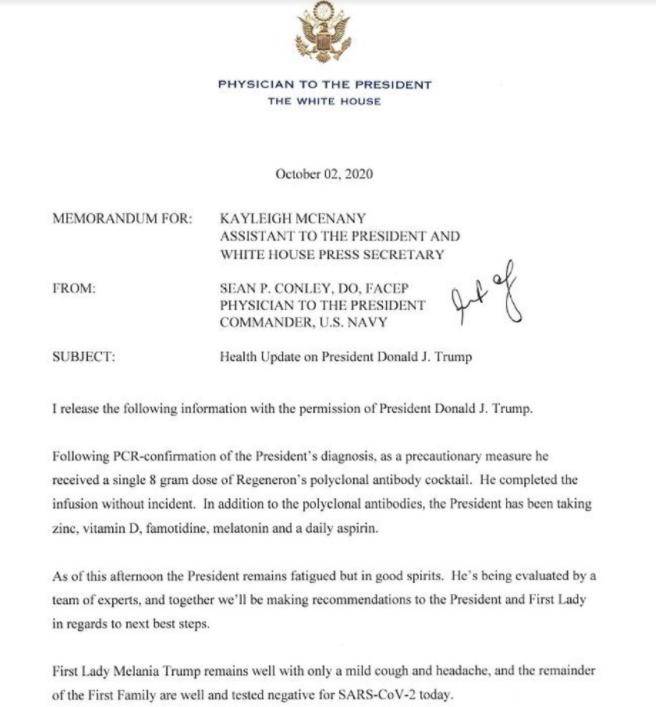

这次 COVID-19 疫情为一些酝酿已久的新技术提供了大展身手的机会 , 比如利用单克隆、或者多克隆抗体(鸡尾酒疗法)进行治疗 。 众所周知 , 特朗普先生在出现了COVID-19 的症状后 , 立刻注射了 Regeneron 公司的多克隆抗体 , 而且使用了人体试验中的最高剂量 。 从结果上来说确实很快就控制住了病情 , 体现了这一疗法的极大潜力 。 衷心希望这个疗法可以快速普及 , 让所有人都体验到总统级的医疗待遇 。

文章图片

图 5. 特朗普先生接受多克隆抗体治疗

抗体不仅可以直接用于治疗 , 还可以用于预防感染 。 原理其实和疫苗类似 , 只不过是通过直接注射中和抗体的方式(特朗普先生因为使用了最高剂量进行治疗 , 其体内的抗体滴度甚至可以保护他在一段时间内免受新感染的威胁) 。 说到这肯定又会有人担忧 ADE 的问题了 。 这些用于临床的抗体都是千挑万选的 , 安全性和有效性都大可放心 。 而且抗体还可以通过进一步的生物工程学手段去除掉 Fc 区域 。 (请回看我们上一篇文章)理论上来说没有了Fc 区域 , 抗体无法与免疫细胞结合 , 就不存在 ADE 的风险了 。

抗体疗法虽然新颖 , 但是普及度不高;利用康复患者捐献的血浆进行治疗这一“古老”的方法却广为应用 。 异体捐献本身就有免疫排斥的风险 , 加之可能存在的 ADE 效应 , 血浆疗法在使用时需要倍加小心 。 好在有研究调查了大量血浆疗法的病例 , 目前来看这一疗法至少是安全的 , 并且对大部分患者有效 。

【下篇|ADE效应,新冠疫苗研发之踵?(下篇)】多路并进的 COVID-19 疫苗研发

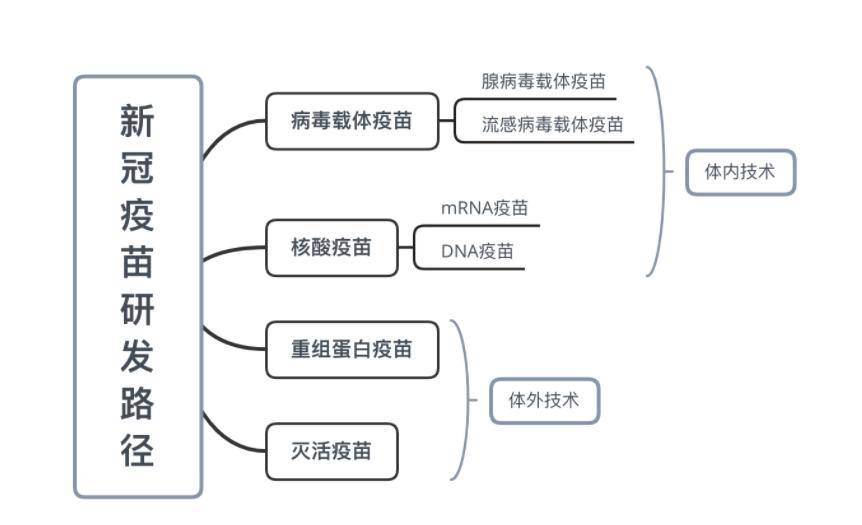

目前较为领先的疫苗主要是四大类:灭活疫苗、重组蛋白疫苗、病毒载体疫苗和核酸疫苗 。 下面简单介绍下各种疫苗(研发)的优势和劣势 。

文章图片

图 6. 四大疫苗研发途径

灭活疫苗

灭活疫苗是最为传统和经典的疫苗研发路径 , 虽然有引发 ADE 的“前科” , 但是我们也要看到成功的灭活疫苗案例数不胜数 。 我国常用的乙肝疫苗、脊灰灭活疫苗、乙脑灭活疫苗、百白破疫苗等都是灭活疫苗 。 其优点是制备方法简单快速 , 可以作为应对急性疾病传播通常采用的手段 。 缺点是相对而言 , 接种剂量大、免疫期短、免疫途径单一 , 还有潜在的 ADE 风险 。

重组蛋白疫苗

以 COVID-19 疫苗研发为例 , 只将 S 蛋白亚基注射入人体 , 让免疫系统识别这个目标蛋白 , 然后产生相对应的中和抗体 。 因为只是将蛋白质注射入人体 , 相比于减活和灭活疫苗来说更加的安全 。 重组蛋白质疫苗过往有较为成功案例 , 比如乙型肝炎表面抗原疫苗 。 所以这条研发途径也比较好走通 , 生产经验也相对丰富 。 但是值得注意的是 , 重组蛋白疫苗依赖一个合适的表达系统 , 不同的表达系统会有不同的翻译后修饰 , 以及蛋白质折叠构型 , 这些都会影响抗原的免疫激活效率 。

病毒载体疫苗

将 S 蛋白亚基整合入无害的腺病毒载体 , 或者减毒的流感病毒载体 。 该类疫苗注射入人体后就会表达 S 蛋白 , 从而让免疫系统识别 。 牛津大学团队和我国的陈薇团队在腺病毒载体疫苗的研发上较为领先 , 之前都有比较成功的腺病毒载体疫苗研发经验 。 从牛津大学已经公布的三期临床数据来看 , 虽然保护效力不如预期(相比于美国的两个 mRNA 疫苗来说) , 但是最高效率 90%、综合效率 70.4% 已经是很合格的疫苗产品了 。 而且相比于核酸疫苗 , 腺病毒载体疫苗的储存和运输条件都比较容易实现 , 更有助于全球抗疫 。 腺病毒载体疫苗的一个缺陷是 , 因为绝大多数人都曾感染过腺病毒 , 所以可能存在抗体中和新注射的疫苗的情况 , 从而降低免疫效力 。

十一月份 , 陈薇院士与康希诺生物合作新冠疫苗在墨西哥开展三期临床试验 , 希望他们尽快传来捷报 。

减毒流感载体疫苗的报道虽然较少 , 但是鉴于 SARS-CoV-2 可能长期与人类共存 , 将两种疫苗结合起来将会是一种非常高效的预防途径 。

核酸疫苗

将编码 S 蛋白的 DNA 或 mRNA片段注射入人体 , 利用人体细胞来表达 S 蛋白 。 与病毒载体疫苗的区别在于 , 该类疫苗不需要病毒作为载体来帮助表达 。 理论上这种疫苗的研制流程较为简单 , 安全性也是最高的 。 但是未有先例 , 到底哪里是“坑” , 有哪些“坑”还有待探索 。 而且辉瑞与biontech 联合研发的 mRNA 疫苗需要 -70℃ 低温保存 , 这在美国都不好实现 , 更别提第三世界国家了 。 不过 , 美国另一款由莫德纳公司研发的 mRNA 疫苗需要的保存温度为 -20 ℃ , 这就比较容易实现了 。 两款 mRNA 疫苗的保存条件相差如此之大 , 可能是因为采用了不同的“包裹”技术 , 这提醒我们疫苗研发是一个综合科研能力的比拼 , 不光是比拼特异性抗原的表达 。

另外 , 这两款疫苗的保护效率都超过了 90 % , 甚至达到了 95 %!这是前所未有的成就 , 新技术再一次在疫情中大展身手 。

“大人 , 时代变了 。 ”

结语

笔者认为 , 不应对灭活疫苗带有“偏见” , 也不要过分“神话”腺病毒载体疫苗和核酸疫苗 。 要科学地看待疫苗的效果 , 无论是哪种疫苗 , 经得起临床的检验 , 能有效地保护人体免受病毒感染的就是好疫苗!希望在疫苗的助力下 , 全球疫情可以尽快得到控制!

参考资料

Lee W S, Wheatley A K, Kent S J, et al. Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies[J]. Nature microbiology, 2020, 5(10): 1185-1191.

Gao Q, Bao L, Mao H, et al. Development of an inactivated vaccine candidate for SARS-CoV-2[J]. Science, 2020.

Haynes B F, Corey L, Fernandes P, et al. Prospects for a safe COVID-19 vaccine[J]. Science translational medicine, 2020, 12(568).

Tillett R L, Sevinsky J R, Hartley P D, et al. Genomic evidence for reinfection with SARS-CoV-2: a case study[J]. The Lancet Infectious Diseases, 2020.

阅读原文

推荐阅读

- AMD|AMD将推出Radeon超级分辨率"RSR"技术 可在大多数全屏游戏中启用

- 传播效应|DARPA选择伊庇鲁斯公司开发快速计算电磁传播效应的软件

- 产品|字节入局音乐流媒体,“算法推荐”会带来新“鲶鱼效应”吗?

- 技术|《全球能源基础设施碳排放及锁定效应》报告发布

- 网络|2021“科幻奥斯卡”雨果奖名单公布:《网络效应》获最佳小说

- 信息|《质量效应》续作或采用虚幻5 不适合EA自家引擎

- 大脑|曼德拉效应,是平行宇宙之间通信了,还是记忆出错了?

- 放大效应|把论文写在祖国大地上

- AMD|AMD CES 2022新品发布会预告 下一代锐龙CPU与Radeon显卡即将登场

- 手机|Canalys:小米手机在拉美地区引发“小米效应”