在技术商业化过程之中 , 除了监管为“不可为”划清红线 , 企业也需明确“不应为”的边界 , “不作恶”本应是企业的基本社会责任所在 。

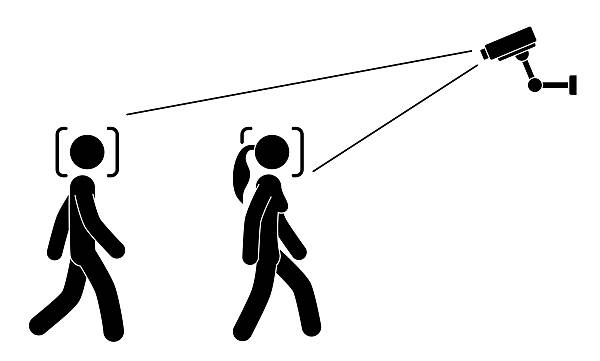

随着科技的进步 , “人脸识别”被越来越多的场景采用 , 解锁、购物、打卡、门禁、买房……进公园人脸识别 , 进售楼处被人脸识别 , 滥用人脸识别侵犯个人隐私是近期的社会热议话题 , 也引起社会广泛焦虑 。 近日 , 南京多家售楼处被责令要求拆除现有的人脸识别系统 , 这在全国尚属首例 。 随即 , 天津立法杜绝信用信息场景下滥用人脸识别技术 。 那么 , 在人脸识别时代 , 我们到底要不要说“不”?

文章图片

在技术商业化过程中 “不作恶”应是企业基本社会责任所在

在技术商业化过程之中 , 除了监管为“不可为”划清红线 , 企业也需明确“不应为”的边界 , “不作恶”本应是企业的基本社会责任所在 。人工智能技术的蝴蝶效应 , 正在从科幻讨论变为现实争议 。 作为AI技术的最典型应用 , 人脸识别持续成为争议的风口 。

一面是技术的不断突飞猛进:作为一项前沿技术 , 人脸识别被用于安防、交通等领域 , 效果立竿见影 , 如今已经在支付转账、实名登记、解锁解密等场景中广泛应用 , 人们也确实享受着人脸识别技术进步所带来的便利 。

但另一面 , 越来越多的摄像头被安装在各种场景中 , 关于技术正在被滥用的质疑越来越多:从售楼处到办公室 , 当连考勤打卡也需要通过钉钉之类办公软件“人脸识别”的时候 , 在日常生活场景中如何保护我们的脸 , 如何保护人脸背后的个人信息和隐私安全 , 已经成为了技术成熟落地过程中所面临的最大挑战所在 。

由于人脸识别技术在此前属于新兴技术 , 在其应用初期拥有一定的探索“真空期”也是情有可原 。 只是 , 当人脸识别在当下已经足够成熟到可以低成本快速复制之时 , 及时的标准制定和立法规制就显得迫切起来 。

好在立法的进程已经在不断提速 。 今年1月 , 中国支付清算协会还制定了《人脸识别线下支付行业自律公约(试行)》 。 在公约中 , 中国支付清算协会表示 , 会员单位应建立人脸信息全生命周期安全管理机制 。 今年10月 , 个人信息保护正式立法 , 旨在规范平台擅自收集用户数据等行为 。 近日 , 天津更是公示率先立法禁止人脸识别的滥用 , 各个地方也在跟进规范人脸识别的法制步伐 。

当前 , 美国多个州市已经颁布明确禁令 , 禁止执法部门、政府机构使用人脸识别和监控技术 。 欧盟在今年年初就在草拟3到5年内禁止在公共场所使用人脸识别技术的计划 。 现在 , 中国也加入了“限制”人脸识别技术应用的队列 。

可以看到的是 , 强化对个人信息收集的立法监管已经是大势所趋 。 但接下来更为重要的问题是 , 无论是行政监管还是立法约束 , 毕竟相对于当下即时变幻的市场风云来说是滞后的 。 法律的力量 , 其实已经是社会风险防范的最后一道防火墙;在这道防火墙之前 , 作为技术应用的第一道把关人 , 更需要的是企业在技术面前的人本敬畏和对技术的应用边界保持警醒 。

毕竟 , 技术本身是中立的 , 如何使用技术才是技术应用风险的主要来源 。 在数字时代 , 人脸识别与验证指纹、签名等方式相比更加便捷 , 但人们为这种便捷所付出的代价 , 不应是隐私泄露和个人权利被侵犯 。

因此 , 在技术商业化过程之中 , 除了监管为“不可为”划清红线 , 企业也需明确“不应为”的边界 , “不作恶”本应是企业的基本社会责任所在 。 事实上 , 对人脸识别的争议已在全球多国出现 , 处于风口浪尖的科技巨头首当其冲 。 此前 , IBM主动放弃人脸识别业务 , 宣布将不再提供、开发或研究任何人脸识别和人脸分析软件;微软则在去年删除了其最大的公开人脸识别数据库 。

据此前央视公布的数据显示 , 2010年-2018年 , 我国人脸识别行业市场规模年均复合增长率达30.7% , 预计到2024年市场规模将突破100亿元 。 毫无疑问 , 这将是一个天量的市场所在 。

沸雪(财经评论人)编辑 陈莉 校对 李铭

科技向善 , 人脸识别面前伦理思考应高于市场利益

技术发展当然是必要的 , 但也要看方向 , 要向正确的方向 。 这就是科技向善的概念 , 即要从善的角度 , 从伦理的角度 , 去思考技术的影响 , 而不能仅仅出于市场利益 。继南京责令拆除售楼处人脸识别系统后 , 天津的禁令首次从地方立法层面 , 规范了人脸识别技术的使用 。 对于规范人脸识别技术的发展 , 意义重大 。

实际上 , 很大程度上来说 , 人脸识别并不是一个基于安全考量的技术 。 我们平常用的密码 , 比如支付密码、银行卡密码 , 都是藏在用户的心里的 , 不会有被盗取的可能 , 所以 , 高安全场景都是采用的字符密码 。

相比之下 , 人脸不可能被藏起来 , 明晃晃的显示在公共场合之中 , 可以获取的手段就太多了 , 甚至在朋友圈、社交网站上都可以搜到 。 而且 , 生物信息与之所以敏感 , 因为它与一般的自设密码不同 , 密码丢失了 , 可以再设置 , 但指纹、人脸、虹膜、声纹等生物信息丢失了 , 就会永久失去这一信息的私密性、从而失去保密功能 。 所以 , 人脸信息更加敏感 。

欧盟地区的数据保护法《通用数据保护条例》(“GDPR”)就规定 , 面部图像(facial image)构成特殊类型个人数据下的“生物识别数据” , 进而相较于一般个人数据受制于更高的保护要求 。

由此可见 , 人脸识别并不是一个基于安全导向的发明 , 实际上 , 推动人脸识别技术在市场上普及应用的 , 不是安全考虑 , 而更多的是基于方便和防范对象更广 。

在这两点之上 , 又衍生出人脸识别技术的市场利益结构 。 首先 , 人脸识别的确可以省人工 。 比如公园、公司打卡、小区门禁 , 都可以省事、省监管 。 其次 , 人脸识别的购买者、实施者是净获益的 。 第三 , 很多人脸识别项目 , 购买者与承担成本者是分离的 , 这里面有回扣空间 , 比如学校、小区的人脸识别项目 。

所以 , 这种并非以安全为首要考虑的技术 , 由于其利益结构 , 几乎必然导向滥用 。 那么 , 反过来说 , 我们就更应该思考其过犹不及之处 。

行政法有六大基本原则 , 其中之一就是比例原则 。 所谓行政比例原则 , 是指行政主体实施行政行为应兼顾行政目标的实现和相对人权益的保护 , 如为实现行政目标可能对相对人权益造成某种不利影响时 , 应使这种不利影响限制在尽可能小的范围和限度内 , 保持二者处于适度的比例 。

简单的说 , 就是当有多种可供选择的手段可以达到目的 , 应该尽可能采取损害最小、最温和、风险最小的手段 , 杀鸡不能用牛刀 。 比如小区门禁、公司打卡 , 用密码、IC卡可以解决的问题 , 为什么要用人脸、指纹这样的生物信息来解决呢?这明显不符合比例原则 。

中国人崇尚发展 , 而这个发展的涵义 , 更多的偏向技术发展速度 , 但往往忽略了技术所带来的社会影响 , 忽略技术发展的方向 。 技术发展当然是必要的 , 但也要看方向 , 要向正确的方向 。 这就是科技向善的概念 , 即要从善的角度 , 从伦理的角度 , 去思考技术的影响 , 而不能仅仅出于市场利益 。 即便对单个企业来说 , 很难如此全面 , 但行业、政府机构、社会 , 需要有“善“的思考 。

不久前 , 在深圳召开的全球人工智能创业者大会上 , 多家高校及人工智能企业联合发起了《新一代人工智能行业自律公约》 , 旨在增强行业整体自律意识 , 积极推动人工智能行业的职业道德、伦理等方面的发展 , 以及科技向善的价值追求 。 相比行业内部的自律 , 中国社会对这方面思考得实在太少了 。

【人脸|热议|人脸识别时代,要不要说“不”?】刘远举(财经评论人)编辑 陈莉 校对 李铭

推荐阅读

- 识别|沈阳地铁重大变化!能摘口罩吗?

- 识别|天津滨海机场RFID行李全流程跟踪系统完成建设 行李标签识别成功率可提升至99%

- 识别率|一群年轻人教“AI”学手语,目标是让千万聋人被“听见”

- 信息|财报识别系统教你怎样做好金融信贷审批工作!

- 数据|车牌识别相机在无人值守称重行业的应用

- 人脸|“骁龙870版”小米12:小米12X发布:3199元起

- 识别|“刷手支付”来了?腾讯掌纹支付设备专利获授权

- 人脸信息|如何护住我们的“脸”

- 犯罪学|人脸识别有易破解隐患 准确定罪存在一定争议

- 硬件|奥睿科推出TB3-S2雷电扩展坞与生物指纹识别移动硬盘新品