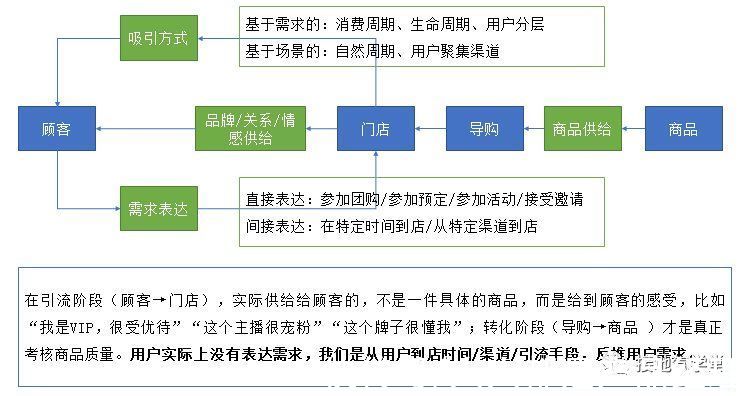

常用的手段,有:

- 基于自然周期的:大部分消费品都可以用,因为大部分消费品在一年中,都有自己固定的热销时间段,比如:周末、月末、季度末、逢年过节。在相应的时间段开展活动即可。

- 基于消费周期的:根据顾客消费记录,之前购买的预计已消耗完了,提醒二次购买。

- 基于用户分层的:常见于美业、健康等大客户聚集的行业。针对高端用户定向邀约,定向开展活动,一方面防止客户流失,另一方面给潜在的大客户树个榜样,吸引加入。

- 基于生命周期的:常见于母婴、教育、健康等生命周期强烈的行业。想拦截妈妈、宝宝、老人,去公园、游乐场、波波池拿着玩具、鸡蛋、米面油等等就行了……

- 基于渠道的:常见于金融、地产、家居等需要大客户的行业。在目标客户的聚集的渠道(企业、小区、商会等等)集中推广,吸引客人。

并且夹杂的影响因素太多,根本无法分析清楚:

到底是哪个环节出的问题导致不成交。

因此为了提高分析效率,一般拆成两段进行分析:引流到店、到店成交。

单独考核各种手段引流到店的质量,再看到店后怎么引导成交。

总结以上要素,可以推导出门店型匹配的分析模型(如下):

文章插图

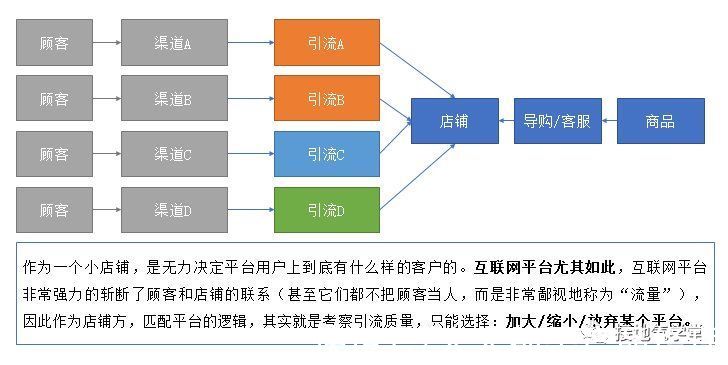

三、商场型匹配设想一个更复杂的场景:

顾客在步行街里逛,还没有决定去哪个商场。

此时顾客成交意愿和需求非常不明确,甚至只是单纯路过而已。

注意:在这个场景里,商场和门店思考的问题是不一样的。

- 门店:如果商场没有人流,就关了这个店,找有人流的商场开店。

- 商场:不在乎具体一家店的死活,只要我有人流,就有源源不断的人来开店。

文章插图

这种利益分歧,直接导致了后续分析思路的差异。

只有商场才在乎:如何把步行街的用户匹配到我这里来。

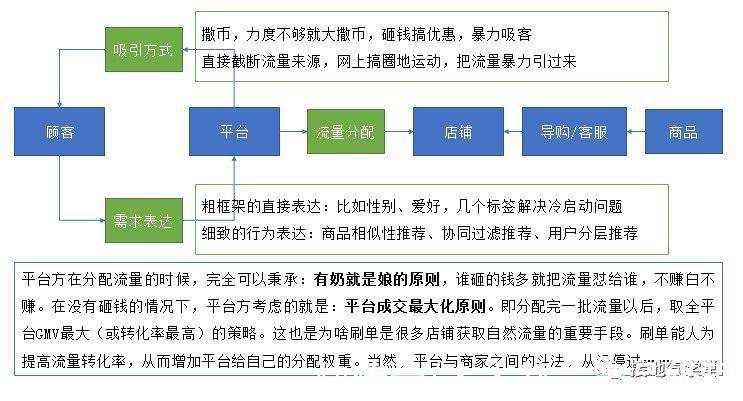

商品的匹配逻辑是非常简单粗暴的:

- 搞垄断:我用超低价补贴干死竞争对手,或者我直接把步行街的主干道给占了!用户自然到我这里来。

- 拉同伙:我低价拉一些大品牌门店入住,自然能吸引高端用户进来。

- 造流量:我在负一层开一个便宜的巨型超市,顾客自然会蜂拥来买。

- 做配套:我开一个大型儿童乐园,爸爸妈妈们就会带娃来玩,顺便逛个街。

这里几乎没有考虑用户需求。单纯地靠商业运作即可。

实际上,商场也是要考虑用户需求的,毕竟以上四点,只能把用户拉进来。

想进一步赚钱,还得吸引小商家入住。因此涉及:怎么把用户匹配给小商家的问题。

商场是完全不在乎某一个小商家的死活的(除非这是自己的亲儿子)。

所以商场处理用户与商家匹配的问题,也是非常简单粗暴:

- 直接出钱买。谁花钱买好的铺位,我卖给谁。

- 按区域分配商家。有电影院入住了,就把奶茶、小吃摆在旁边。

- 观察用户行为。比如妈妈们都喜欢在波波池溜娃时顺便看母婴商品,就推亲子消费季。

然后还可以包装一些成功案例,给还没入驻的小商户看:“你看入住这里多赚钱呀,快来快来。”

文章插图

四、传统企业 VS互联网企业有的同学会说:

推荐阅读

- 销售额|从AIPL到GROW,谈互联网大厂的营销分析模型

- 聊天记录|男子买苹果手机却收到模型机,商家不负责建议报警,又改口是旧机

- profile|2021运营人年度工作总结——常用模型篇

- 季节性|不会写模型代码?可以这么来做销量预估

- 模型|京东电器将推出带电品类数智化增长模型 12月29日正式发布

- 策略|从战略到执行:业务领先模型 BLM 战略篇「市场洞察」

- 政策|匹配目标企业精准推送政策复兴区启动智能送策平台

- 度小满|登顶CLUE榜首,度小满“轩辕”刷新预训练模型纪录

- 销售|私域电商AIPL增长模型,打造销售转化闭环

- 创新论|品牌创新论:折叠人群-「新社群」创新模型:放下漏斗,搬起梯子(3)