图表|5个关于“效率”的故事,带你搞懂数据可视化产品( 二 )

而对作图者而言,“高效”意味着能够快速搭建一张 Dashboard。

使用过 BI 可视化工具的同学应该清楚,配置仪表盘的主要流程分为三步:连接数据源 → 配置数据集 → 制作报表。

其实绝大多数的 BI 工具在“连接数据源 → 配置数据集”环节的操纵基本都差不多(有一种特殊的方式,后面有机会将会用整张篇幅介绍),而在“制作报表”环节上, unicorn 却经历过一次由低效到快捷的变革。

在接手 unicorn 时,“制作报表”是参考一个开源的 BI 工具的制作流程:创建画布后,需要添加已经创建好的图表,全局筛选器可以在画布区域添加,而针对单表的是筛选器是创建图表时添加(Dashboard 包含三个主要元素:画布、图表、筛选器):

文章插图

其实,上述过程我们可以看到是一个工程化思维的过程,图表和图表筛选器是一一对应的关系,画布与全局筛选器也是一一对应的关系,图表之间是存放在一起的组合关系,而画布则是包含这些图表的关系。

如果用这种方式向他人介绍 BI 可视化工具,那是非常棒的,但是交给用户去操作不难发现仪表盘的创建是不连贯的。为了保证用户的操作连贯性,我们把 unicorn的操作方式做了修改,让用户创建画布、图表、筛选器都是在同一个视窗下完成的:

除了整体流程的优化,各个功能模块的优化也满足用户的心智模型,在“故事3”中我会继续讲述相关的内容。

三、故事3:管理效率——由被动到主动,由抄袭到创新2018年时,虽然我已经有了几年的产品经验,但是数据产品的经验却是0。且数据产品会涉及技术性的工作,所以一开始我更多是跟着开发的思路去走。

在接手 unicorn 时,用户全为本部门的几个数仓同学,基本上他们提什么需求方案就跟着做什么需求方案,实现方式也被动接受后端开发的设计思路,作为一个产品人把大脑交给别人是一件非常痛苦的事情。

一个多月的时间里,我开始一方面记录 unicorn 的迭代路径,发现产品的迭代基本上是东一榔头西一棒槌,缺乏方向性的规划;另一方面从零开始学习基础的 SQL 查询语句,学习每个功能背后数据流转,了解了现存功能亟待改善的功能点。

“你可以跟我提需求,但是你必须得跟我讲背景……”看过我之前文章的朋友应该知道,这句话是我对数仓同学说的与一开始发生180°反转的话,这也是我做数据产品发生改变的起点。

随后我开始重新制定了新的需求提报标准(需求录入表),增加“讲背景、说问题”的环节,而不是直接说解决方案。为了避免过分改革带来潜在的影响(感兴趣的朋友可以了解一下王莽改革),我保留了数仓同学爱直接提方案的行为,只是在备注了其为“建议方案”,即最终实现以产品设计为准。

同时,需求的优先级、排期等设定的归属权归为我们项目组讨论处理,参考如下(仅白色填充的表头所在列,支持需求提出人编辑填写):

伴随着需求池的规范化整理、分类,整体方向性的迭代规划也有了蓝图。

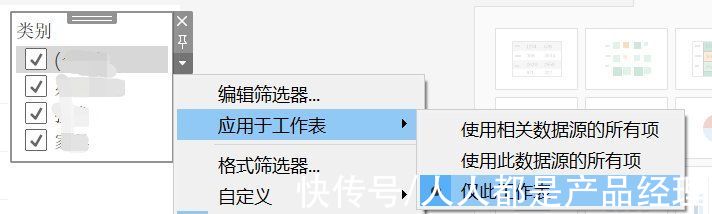

此外, unicorn 的设计也不是完全抄袭着 Tableau、网易有数等之类的商业化 BI 工具功能流程,就以筛选器作用图表的功能为例吧,Tableau 支持如下图所示的应用范围选项:

文章插图

其实,Tableau 是以数据视角而非图表视角设计这项功能的,“仅此工作表”还容易理解,但前面两个选项(选项1是跨数据源筛选的功能,选项2是针对同一数据源的所有图表)的名称就是要让用户更关注数据而非图表本身,让用户用不同视角去理解并列关系的选项,这种设计本身就很反人性。

推荐阅读

- 试点|微信支持数字人民币支付!关于数字人民币,你还应该知道这些

- 公告|快手:关于落实“双减”政策的深化治理公告

- 创作|关于视频,知乎找到了自己的方法论

- mcn|2022年,关于微信生态的20个预测

- 跟着报告找商机|2022年河南壮大“新消费”,列出时尚消费、直播电商等5个着力点 | 河南

- 小达人|盘点10大年度案例后,我看到了2022年抖音电商的5个趋势

- 客户|抓住3大场景5个关键需求,做好品牌电商的拼团产品设计

- ding|阿里内部,一场关于钉钉产品的大讨论

- 石家庄市|石家庄市疾控中心关于“网购”的健康提示

- 关于无障碍,我们都想错了什么?