李毅|“爆吧”:徘徊在糟粕和回忆之间( 四 )

文章插图

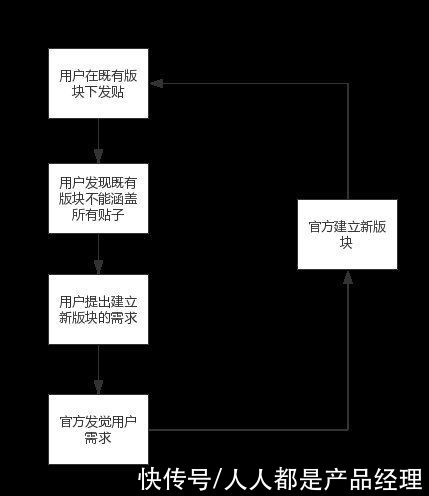

(早期BBS社区版块生产流程图)

而等到2003年贴吧出现的时候,中文互联网世界已经“换了人间”:

2001年,windows xp系统的发行进一步推动了个人电脑的普及,按照中国互联网络研究中心的数据,截止2003年12月31日,我国共有上网计算机3089万台,上网用户数达7950万人,1999年的网民数还不够2003年的零头。

2005年,使用宽带上网的网民第一次超过了拨号上网,大众上网获得了极大的便利。宽带上网带来的不仅仅只有网速,而是更宽松的网络资费——人们逐渐从计时上网变成了月付收费——网民的上网时长陡然增加,也就是后来罗振宇口中互联网最宝贵的资源:国民总时间。

毕竟,空余时间变多了才能干像“爆吧”这么虚无且没意义的事情。

另外,贴吧也给了网民极高的自由度。贴吧一个最经典的操作是,只要能上网就可以发贴,并不用申请ID账号,因此贴吧也吸引了一大波匿名用户(比如著名的贾君鹏妈妈喊你回家吃饭,就来自南京某网吧的IP地址222.94.255.*)。

另外,与前述的天涯对版块严格把控不同,贴吧用户可以直接根据自己意愿建吧,减少了很多后期的反馈时间与问题,赋予用户极高的自主性。

不少人非常怀念这样的自由度,认为这造就了“卢浮宫”的辉煌,当时所创造的文化至今仍然是自媒体人的选题宝库,其中的内容可能一般人压根没接触过或压根没明白到底有什么好讨论的,譬如说“手电筒吧”中的网友会非常严肃地去讨论不同手电筒型号、外观以及亮度等等。

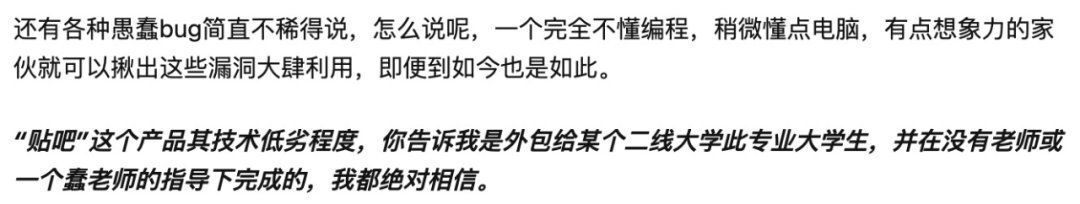

但也有人认为这体现了贴吧技术架构上的薄弱,也为“爆吧”提供了可能性。据在知乎上经历过“爆吧”的亲历者说,彼时贴吧的技术架构十分粗浅,稍微钻研一下就可以设计软件对其实施技术上的“爆吧”行为。后续的“爆吧”行为甚至逐渐转向了网友与贴吧官方之间在找bug和补bug之间的博弈。

文章插图

(知乎用户@杨雨强对贴吧技术的评价)

所以这么看的话,“爆吧”的出现其实象征着这么一个道理:这是中国大众第一次严格意义上的,被互联网赋能。

赋能现在已经逐渐转变为互联网黑话,其内涵几近虚空,大量产品展现出了对于用户们过多的要求——分担产品的运营职能、内容生产职能、渠道职能——这种“利用与被利用”的关系被包装成“对于用户的奖励”,怎么能不让人反感呢?

但在那时,贴吧所面临的情况完全不同:许多人第一次拥有个人电脑,社交网络的概念也刚刚形成,互联网上存在着大量的空白区域等待着人们去定义,而人们也确实有机会通过自己的努力去定义这个发展方向。在这种情况下,出现大量的试验性、颠覆性行为也就不足为奇了。

开荒嘛,遇到麻烦才是好事,才能够形成有效经验,再通过积累开花结果。包括很多现在约定俗成的社交网络行为公约,就是那时候缴足了学费才在现在开花结果的。

比如Z世代们津津乐道所谓的弹幕礼仪,雏形很大程度上来自2008年前后A站弹幕喷子多的乱象启发了⑨bishi(徐逸),通过更好的弹幕管理完成了导流(据说导流的策略之一,也是不断地在弹幕里刷:最好的弹幕网站bilibili)。

文章插图

(人们投诉A站喷子影响观感)

总的来说,千禧年初的互联网还是一片等待开发的荒漠,这时大众被赋予了极大的自由度在网上去进行各种各样的发言以及试验性的“恶搞”、“捣乱”,这才让刚刚迈开步子的互联网公司们意识到了“网民”和传统商业语境里的“消费者”有什么区别,之后才开始搭建新的运营模式,才有了我们今天所看到的一切。

推荐阅读

- 阿里巴巴|马云“接班人”是啥来头第一天上任,阿里巴巴损失517亿!

- 电商|俞敏洪或要“转型”?在电商平台做起直播带货,是有何打算?

- 亚马逊|告别“好评返现”,商家侧的“晒单有礼”还有意义吗

- 上门|快递上门的“蜀道难”

- 低俗词汇|B站发布“低俗词汇谐音梗”治理公告,多次违规将被封号

- 工地|“小马云”已不火,如今“工地马云”火了,网友:确定不是本人?

- 景气度|2022,七“贱”下天山

- 劳动者|这些工作将实行“职称制”!官方发通知,新的“香饽饽”行业来了

- 网易养不起“考拉”,阿里拼多多急剁手,网友丁磊全职养猪

- 阿里巴巴|曾是阿里高管,遭马云“忽视”创办410亿公司,却进腾讯口袋