张一鸣|成功的企业家很多,把自己活得像艺术品的很少

文章插图

他始终活在自己的议题里。

撰文 | 沈知涵

编辑 | 靖宇

美团上市时,王兴曾特别提及乔布斯,苹果推动了智能手机的浪潮,如果没有移动互联网,就没有美团点评现在的一切。

这跟乔布斯「发心」一致。上世纪 80 年代初,为了研发出使用图形交互界面的 Macintosh(麦金塔计算机),乔布斯让出了 CEO 的位置,只带一个小团队做研发。Macintosh 发布之后,销量未达预期的 10%,乔布斯也因此被董事会驱逐出苹果。以此为际,直到 1997 年重回苹果,12 年间,乔布斯始终为自己的信仰而奋斗:为冰冷的机器赋予人性。让普通人拥有更高效、美好的生活。

文章插图

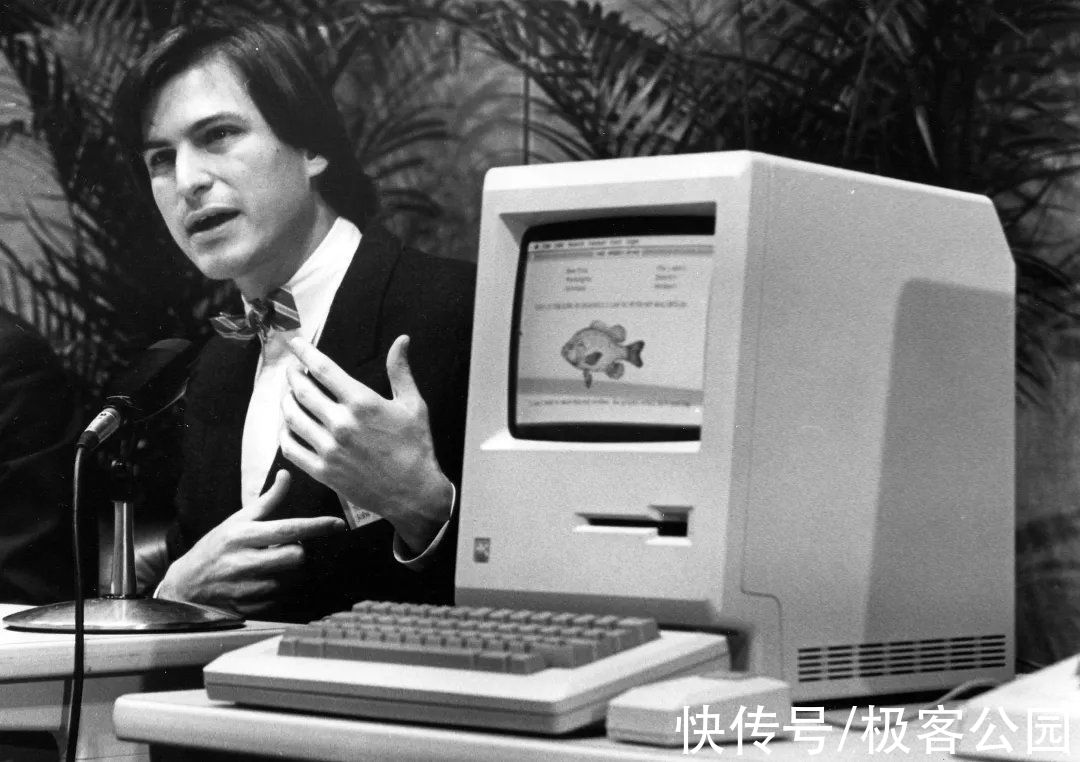

1984 年 1 月 24 日第一部麦金塔电脑发布 | 视觉中国

「如果让我定义的话,我觉得乔布斯的底层是给世界设计工具的人。」Apple4.us 发起人张亮说。

乔布斯形容自己为 editor(编辑)。一个细节是,回归苹果的乔布斯面对冗余的产品线,在白板上画了一个「十字」。在两列的顶端,他写上消费级和专业级,两行的开头,写上台式和便携。苹果之后的工作就是做四个伟大的产品,每格一个。

如果把苹果公司比做一个「大产品」,这便是乔布斯作为 editor,抑或「产品经理」的意义。乔布斯找来蒂姆·库克,帮助打造苹果的供应链,将弱势转变为优势。对于芯片,苹果通过自研+收购的方式做了长达十多年的布局。「他知道用几款产品来实现公司的跃迁,这家公司的文化究竟是什么样子,它该成长出哪些肌肉来。」

张亮曾经问过 Michael Moritz(红杉资本合伙人,写过乔布斯的早年传记《小王国》)一个问题,没有乔布斯,电脑历史会怎么样?Moritz 说,「没有乔布斯,电脑该有还是会有,核心是有了乔布斯这样的人,让这件事变得非常不一样。」

《基业长青》作者吉姆·柯林斯是乔布斯的好友,他曾用 restlessness(永不停息)来形容乔布斯的一生。这恰恰来自于他对世界的好奇,以及强大的自我驱动的愿力。乔布斯的成功既是「个人愿力」与正确时代碰撞的产物,也是「极度执念」的结果。

在苹果的最后十年,是乔布斯的「巅峰时期」。看着那些比自己小二三十岁的年轻人在做 Facebook、Google,他没去模仿,依然做着自己该做的事情。他用自己的执着不断与时代碰撞,直到将其「想要表达的」极致化。

2011 年 10 月 5 日,因患胰腺神经内分泌瘤,56 岁的乔布斯因病去世。生命中最后的时光,他坚持用自己的方式治疗癌症——尝马粪、请灵媒。这看起来不可思议,却贯彻了他对自我的坚信:一个始终活在自己议题里的人物,一生都在用自己的方式创造与对抗。

10 月 5 日,在乔布斯逝世十周年的日子,极客公园举办了一场「纪念」乔布斯的直播。我们邀请到了早年科技博客 Apple4.us 的发起人张亮、乱翻书主理人潘乱,一起聊了聊,十年之后,乔布斯到底留下了什么?

01

重回苹果,乔布斯变了吗?

极客公园:从被「赶出」苹果到回归苹果之后,乔布斯身上发生了哪些变化?

潘乱:二十世纪七八十年代,计算机主要卖点是功能和速度,但一些能力其实还受到物理的限制。2000 年之后,这些东西都变得更加商品化了。后来我发现,时代变了,摩尔定律变了只是一部分。无论是在皮克斯,还是 NeXT,乔布斯都有点寻找「初恋」的意思。三次失败在他个人层面也产生了不同变化。皮克斯让他变成了一个更会讲故事的人,组织团队更有条理,再譬如跟盖茨的合作(以前多少有点不共戴天的感觉)。

推荐阅读

- 买家|网购到底有多不靠谱?看完网友分享的这10张照片让你知晓一切

- 英特尔|阿里张勇辞任微博董事;任泽平建议印钱2万亿生娃

- 上虞区|绍兴市上虞区章镇镇张村村

- cto|滴滴出行 CTO 张博卸任滴滴支付董事长

- 马云|张旭豪:辛辛苦苦创下饿了么,后以95亿美元卖给马云,现在如何了

- 滴滴支付|滴滴出行CTO张博退出滴滴支付董事长

- 滴滴出行 CTO 张博卸任滴滴支付董事长

- 董事|阿里张勇退出微博董事会,互联网巨头开始与被投企业进行切割

- 张一鸣|中国富豪榜排名发布,字节跳动的创始人张一鸣升至第二,马云呢?

- 塑料|又一风口!爆发式增长!5年内,迅“塑”扩张!上市公司纷纷盯上这块大“蛋糕”!