大数据|注意力争夺战( 二 )

- 二次确认功能就是当用户点击之后,产品强制性弹出弹框,突然打断用户的系统一思路,被迫让系统二来执行判断。这是一种被动性质的“调动用户注意力”的方式,实现强制吸引用户,避免造成无法挽回的损失;

- 而心流的产生会让用户的系统二难以调用,也就不容易被目标事物以外的内容所吸引——站在系统一视角理解,抖音就是抓住了系统一的注意力,从而让用户陷入心流状态。

当注意力和经济挂钩时,它就合理地变成了赚钱工具,即“注意力交易”。

比如一篇公众号推文,只要多阅读一人,那么小编的工资就多加1元钱。

- 此时用户的注意力对于小编来说就等同于1元钱的价值交易,公众号本身也相应收获了一位用户的注意。

- 还有你在逛服装店,导购员各种跟随、各种推销,其目的就是为了吸引你的注意力,对你灌输商品合理化的想法,从而产生购买行为;

- 电脑上的动态图片和静态图片相结合,往往动态的图片会吸引你的注意力;

- 进入产品首页第一时间弹出的推广内容、优惠券(转化率)就是一种吸引用户注意力的营销方式……

然而从运营和商业角度来看,注意力又是个很有价值的东西,因为对于他们而言,销量、流量就是KPI,就是金钱。

正所谓此消彼长,用户体验和商业利益本就是个共生体,而用户体验设计师通常是在扮演二者的“和事佬”角色,做着选择题而非判断题的事情,经常需要在二者之间做出博弈,去发现这两者之间的平衡点。

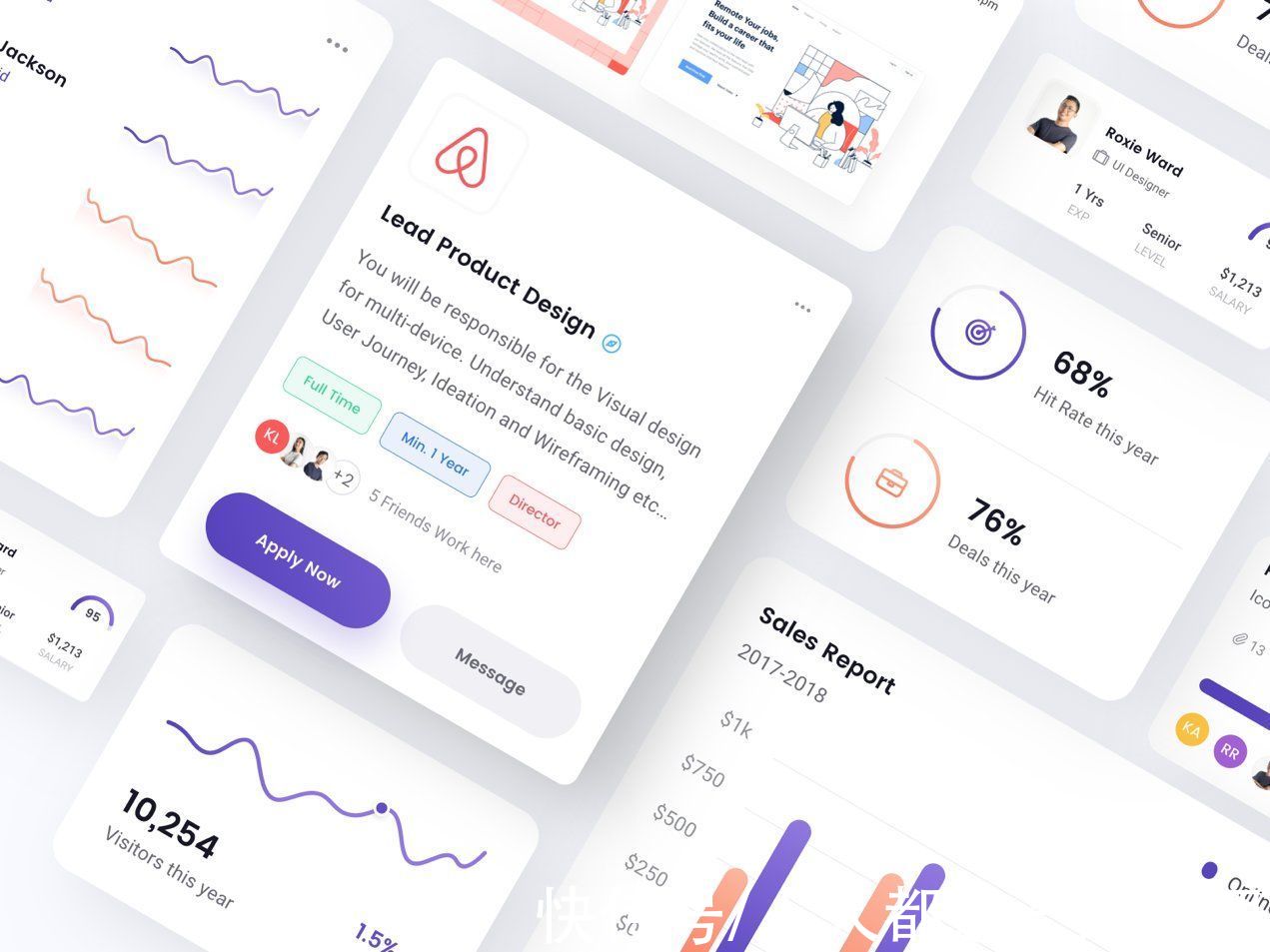

留意Dribbble风格趋势的读者相信能够清晰地感受到,界面的视觉风格越来越朝着轻量化方向发展,这些作品大部分都保持着简洁清爽的风格——极简的配色,然后针对核心功能作重点突出,这些弱化和强化都可以有效刺激用户聚焦重点信息(对信息的聚焦就是在对注意力的聚焦)。

同时,在梳理结构层级时,设计师们也在尽量降低用户对结构的认知负荷,努力减少学习成本,使用户更易于集中注意看到所需要的内容。

文章插图

设计作品越来越趋向于强化重点信息,弱化辅助信息的方向

这种趋势其实都是在为商业铺路——在保证商业价值不变的前提下,尽量提升用户的体验效果。

让用户的注意力可以更好地集中在价值实现上,而不是将注意力浪费在那些不该浪费的地方,比如分散信息、劣质反馈的设计上。

四、注意力的利用那么在实际产品设计中,又该怎么去合理利用用户的注意力呢?

1. 反馈反馈是个不错的手段——有效的反馈可以强制吸引注意力,而无效的反馈反而会分散注意力。

在《设计心理学1:日常的设计》中有这么一句话:“产品的反馈必须是即时的”。

试想一下,你点击了一下上传按钮,但页面并为发生任何变化,也就是没有任何反馈。

纵使出现了反馈,但由于信号问题出现了延迟,即使延迟1/10秒也会令用户感到不安,这就是反馈不及时。

所以好的反馈必须是即时有效的,因为状态变化的反馈可以让用户知道系统正在处理某些数据,用户就知道这部操作的正确与否。

这就像人体的神经系统,反馈机制必须是即时的!

人类的神经系统具备了大量的反馈机制(反应元),包括视觉、听觉和触觉等,以及可以监控身体不同状态的肌肉、行为、运动的前庭和本体感觉系统。

推荐阅读

- 网络攻击|乌克兰政府网站遭遇大规模网络攻击

- 网站|外媒:乌克兰政府网站遭到大规模网络攻击

- 新社|乌克兰政府网站遭遇大规模网络攻击

- 手机银行|漫谈金融产品数据可视化

- 商家|网购衣服7天内退货被拒,女子多次反映未果,商家晒出数据打脸

- 钱大妈|山姆会员店APP默认五星好评被罚30万元!“钱大妈”“T3出行”“德玛仕”等也被罚……

- 供货|澳大利亚:为防供货中断,大型商超实施限购令

- 斐乐公司|网购平台销售数据可作为确定赔偿数额的依据

- 蚂蚁集团|数字人民币:支付巨头的大考,平台的机会

- 基地|永嘉县岩坦镇将打造浙南最大农产品电商基地!