【治理|互联网大平台互联互通,我们要准备哪些工具?】

文章图片

【编辑/观察者网 周远方】

2022年 , 互联网行业的发展势必延续“互联互通”这一重要议题 。 《“十四五”规划》明确指出 , “坚持放管并重 , 促进发展与规范管理相统一 , 构建数字规则体系 , 营造开放、健康、安全的数字生态 。 ”

“互联互通”的目标是让用户畅通、安全地使用互联网 , 而用户的感知、态度和需求 , 可以为政策进一步落地提供参考方向 。 苏州大学新媒介与青年文化研究中心联合苏州大学东吴智库发布《“互联互通”用户认知和态度调查报告》 , 通过对全国5324名互联网用户进行调研 , 发现互联网用户日常跨平台分享与获取信息的需求十分强烈却频频受阻 , 超八成用户支持“互联互通” , 认为“解除屏蔽链接”具有迫切性 。 同时 , 用户普遍认为高效推进“互联互通” , 除需政策的指引和法律法规的约束 , 更有赖于大型互联网平台的主动承担 。

文章图片

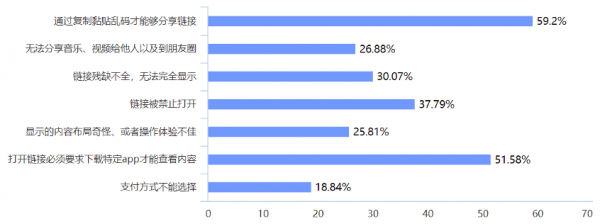

用户在跨App分享信息、打开链接和支付时遇到过哪些问题(引自《“互联互通”用户认知和态度调查报告》)

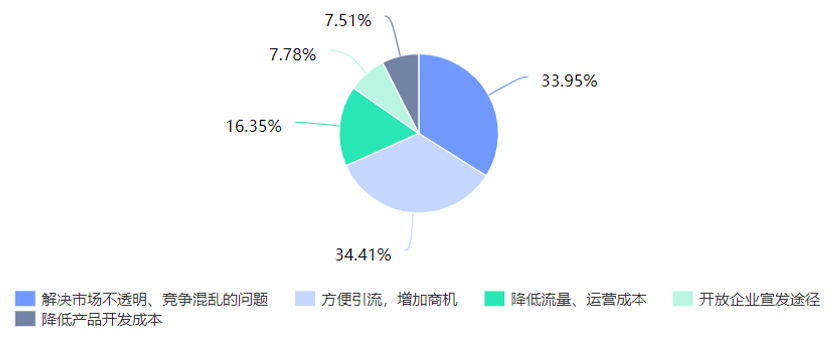

在互联网用户感到不便的同时 , 大量中小企业还被困“流量孤岛” , 对1517名电商行业从业人员的调研显示 , 超过65%电商从业受访者认为“互联互通”“将为中小型商家提供更大的生存空间” , 接近50%认为“互联互通”可以“降低商家运营成本” 。 此外 , 受访者还对“互联互通”表达了期待 , 其中希望“方便引流 , 增加商机”和“解决市场不透明、竞争混乱的问题”的比例均高于30% 。

《报告》认为 , 大型互联网平台通过屏蔽链接打击竞争对手 , 形成垄断之势 , 严重影响了资源配置的公平性 。 “互联互通”、打破垄断 , 无论对大型互联网平台还是对中小企业而言 , 都是实现公平竞争、互促创新的重要手段 。

社会需求是迫切的 , 但互联网平台企业之间的互联互通 , 不仅是公共政策问题 , 也涉及联通方案、网络安全、个人信息保护等技术问题 。 有鉴于此 , 北京航空航天大学网络空间安全学院联合北京科技创新中心研究基地、复旦大学中国研究院数字一带一路研究中心于1月21日举办“平台互联互通与数字经济高质量发展”研讨会 , 信息与网络安全领域的技术专家与互联网治理领域的公共政策专家在会上展开直接交流对话 , 围绕互联互通的难点问题 , 从信息、法学、管理学等学科的不同视角和维度展开深度研讨 , 以下为与会学者发言内容梳理:

刘连忠:平台之间互联互通是大势所趋

北京航空航天大学网络空间安全学院教授刘连忠表示 , 无论是国家政策还是网民呼声 , 平台之间的互联互通都是大势所趋 。

互联网本应崇尚开放与共享 , 分享资讯、沟通交流更是互联网用户日常需求 。 所谓的互联互通 , 并不是平台自身技术系统的打通 , 而是在相互兼容性上给对方提供接口 , 开放API 。 从用户体验来说 , 在一个平台使用移动支付的时候用微信或支付宝都可以 , 或者在微信上既能打开京东的链接 , 也能打开淘宝、抖音的链接 , 主要是这个意义上的互通 。 从这个意义来说 , 从实际情况看平台间链接屏蔽问题并没有得到实质性解决 , 互联互通还存在许多具体如何落实的问题 , 有待进一步推进 。

尚涛:建设网络安全治理体系 有序推动平台互联互通

北京航空航天大学网络空间安全学院教授尚涛表示 , 中国很多大数据平台内部并没有真正做到互联互通 。 现在美国提出《物联网法》 , 从法律上规范用户在平台流通与使用过程 , 欧盟也做出了一些规定 , 如将大型平台定义为“看门人” , 要求该平台对平台上的经营者一视同仁 , 不得差别性待遇 。 随着平台垄断形式的层出不穷 , 中国也要有新的约束 , 在技术手段之外 , 还要通过法律的手段来保障 。

宋晓:互联互通可以提升用户体验 , 也有助于社会治理

北京航空航天大学网络空间安全学院副教授宋晓表示 , 大部分消费者是希望平台可以实现互联互通的 , 通过推动平台间API开放与信息交互 , 优化安全治理体系 , 逐步打造开放、健康、安全的数字生态 , 不仅有助于提升用户体验 , 也有助于提高社会治理的效率 。 例如在打击电信诈骗方面 , 黑名单的共享 , 可以阻断某些犯罪分子在不同平台流窜活动 。 例如在打击电信诈骗方面 , 如果微信、抖音、微博各个平台API打通 , 实现黑名单的共享 , 可以阻断某些犯罪分子在不同平台流窜活动 。

工信部、科技部在互联互通的技术领域投入特别大 , 数字孪生系统、智能汽车都是未来可能受益的领域 。

文章图片

(引自《“互联互通”用户认知和态度调查报告》)

彭浩:推动互联互通 , 运用新技术手段为网络内容安全保驾护航

北京航空航天大学网络空间安全学院博士生导师彭浩认为 , 互联网内容安全是国家网络空间安全的重要组成部分 , 网络异常检测是实现智能化网络空间治理的核心技术 , 目前的技术要求不但能检测 , 还要用AI技术实现控制主动防御 , 形成闭环 。 他还介绍 , 时空网络大数据计算能够优化交通、物流等领域 , 人工智能技术、数字孪生、元宇宙都是赋能智慧社会新引擎 , 这些尤其需要网络空间社会的公共安全及治理 。

熊节:平台互联互通的关键在于激活数据要素的巨大经济潜能

四川质量发展研究院高级研究员、数字化转型专家熊节认为 , 互联网企业最关键的垄断是流量和数据的垄断 , “解决屏蔽链接”问题也仅是走向“互联互通”的第一步 , 要真正实现互联网平台之间的互联互通 , 从平台服务、内容生态 , 到流量数据、用户信息等等深度融合 , 还有很长一段路要走 。 随着互联网成为一种民生基础设施 , 中国九亿网民共同创造的互联网大数据 , 应该被作为公共资源来看待 。

数据被定义为一类新的生产要素 , 它一旦实现互联互通对整个国民经济的影响会堪比当年的土地财政和住房制度改革 。 从一块原本没有资产的地方创造出一块资产 , 并且宏观的来讲这块资产是有可能支持货币增发的 , 数据资产一旦入表 , 从宏观经济的角度至少能够新增万亿级别的资产 。 更多的中小企业会在数据全面互联互通机制形成之后 , 会产生更多的创业的机会 , 也会形成更多围绕互联互通之后真正的大数据相关的专业服务的市场和需求 。

文章图片

“互联互通”对中小企业产生哪些影响(引自《“互联互通”用户认知和态度调查报告》)

龚炯:互联网平台作为基础设施应该监管 , 但不应涉及产权问题

对外经济贸易大学以色列分校副校长、教授龚炯认为 , 现在平台经济发展很快 , “资本无序扩张”的议题最近讨论比较多 。

部分平台经济发展到今天 , 已经可以和国家电网、城市供水系统、公共通信系统相提并论 , 可以说是“涉及到国民经济命脉的基础设施” 。 《反垄断法》第七条规定 , 对国有经济占控制地位的关系国民经济命脉和国家安全的行业以及依法实行专营专卖的行业 , 国家对其经营者的合法经营活动予以保护 。

贾开:互联网在“开放”和“控制”之间的平衡 , 需要关注新的技术路线

电子科技大学公共管理学院副教授贾开认为 , 平台互联互通议题形成的背景 , 是整个互联网业态在“开放”和“控制”间的演化和平衡 。

回顾互联网发展历史 , 整个过程是不断打破原有组织结构并让更多人参与的“开放”过程 , 必然与之伴随的则是一定程度的冲突和混乱 。 这时 , 平台作为新的“控制”形态 , 发挥了组织协调作用 , 其重要性也因此体现出来 。 但这种控制也会逐步加强 , 产生各种网络“圈地运动”现象 。

如何理解互联互通 , 推动数字经济高质量发展 , 实际上也就是如何解决“开放”与“控制”间的动态平衡问题 。 在当前的改革讨论中 , 我们可能忽略了技术路线的多重可能性 。

蒂姆·伯纳斯·李(Tim Berners Lee)近几年提到的“Solid”技术路线就是一种反思 。 现在的平台垄断、内容深度伪造、隐私侵犯等问题 , 很大程度上源于万维网设计初始缺陷这一根本性问题 。 当时万维网只重视了开放性 , 通过“单向链接”的方式 , 不用信息源做任何的回应和许可即可以与其他资源链接在一起 , 这也因此导致了数据和应用的深度绑定 , 也就是账号与平台的深度绑定 , 而每个账号的数据在不同互联网公司都形成了一个“数据竖井” 。 今天的互联网商业生态是在这个技术前提和技术环境下发展起来的 , 平台的先发优势、网络效应、垄断的势力和能力都由此而来 。

由此 , 我们的改革路径可能有两种思路:一种是在现有的技术环境和技术条件下讨论政策规制问题 , 另一种思路是修正当时的万维网设计并发展出新的技术路线 。 蒂姆·伯纳斯·李就提出 , 可以把程序和数据分离开;斯坦福的福山则提出不同的技术框架 , 在数据和应用间要加一个“中间层(middle layer)” , 过滤或者按照用户需求处理数据 , 处理后的数据再流通到平台上 。 这些技术路线都有一个共同核心 , 是要打破数据和平台、数据和应用之间的紧密耦合的关系 , 在底层做到互联互通 。

这些新技术路线是否会成功 , 我们当前仍然不得而知 , 我们也不知道新的技术路线是否会带来新的治理问题 。 但它们至少提醒我们 , “互联互通”的改革 , 需要在更高层面上解放思想 , 不应受到现有技术条件或技术环境的约束与限制 , 而这样可能才能兼顾发展与治理的平衡 。

胡凌:平台市场间的相互开放可以进一步释放红利 , 政策和市场应共同发力

北京大学法学院副教授胡凌认为 , 互联网从开放到封闭的过程有其逻辑 , 早期互联网发展更多表现为开放 , 因为它是重新吸纳组织了工业化时代生产方式的资源和要素 , 后来随着互联网的变化 , 尤其是所谓平台兴起和牢固 , 逐渐推进数字市场的基础设施 , 这个过程是一个控制过程 , 这是它走向封闭的逻辑 。

从宏观角度讲 , 平台市场间通过基础设施互联互通推动的相互开放可以进一步释放更多红利 。 比如新就业形态的劳动的评价标准 , 在不同平台或企业之间的劳动价值的认可应该是连续性的 , 这就是一种市场基础设施 , 这种基础设施只有靠公共权力才能在全国范围内搭建 。 再比如通过平台市场互联互通 , 小企业可以借助大型平台的流量 , 大型平台也可以向小企业提供云计算或者其他软件获取收益 。

但问题是平台企业可能只有动力在自己的平台上搭建基础设施 , 无法连通不同的市场 , 中国的公共政策应该在这个角度上发力 , 但打破大平台间壁垒也不能单靠强制力 , 还要让市场机制在一定程度上发挥作用 。

推荐阅读

- |我国上市互联网企业总市值达12.4万亿元

- 生产|工业互联网加速“贵州智造”

- 信息|安恒信息入选工信部2021年工业互联网试点示范项目名单

- IT|互联网大厂“定制”冬奥会

- 治理|数“治”城市,问科技要力量

- 操作系统|元宇宙时代XR操作系统,移动互联网之后又一个新的生态到来

- 中国经营报|互联网加班“变异史”:人力投入、营收、KPI的艰难抉择

- 21世纪经济报道|热门电影疑遭侵权引争议 短视频治理任重道远

- 互联网|李颖:工业互联网推动制造业数字化转型

- 视点·观察|中新财评:互联网企业员工猝死为何屡屡引关注?