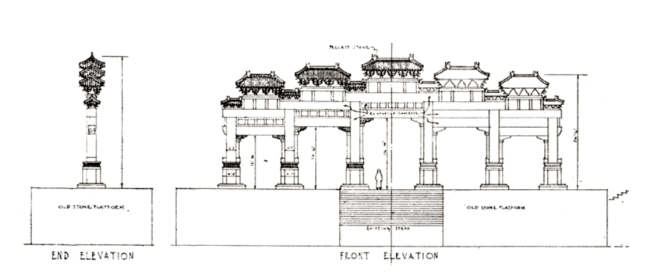

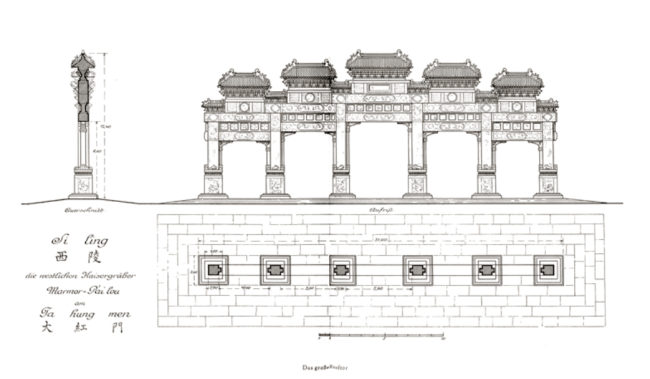

完成燕京大学工程之后 , 茂飞在中国的活动主要集中在南方 。1923年 , 他应广州市市长孙科的邀请为该市做规划 , 1927年又担任了南京国民政府首都计划的首席顾问 , 还在1931年获得了南京国民革命军阵亡将士公墓的设计委托 。虽然直接借鉴北京官式建筑实物的机会越来越少 , 但他却能利用其他有关中国建筑的视觉材料作为设计参考 。伯施曼的《中国建筑》一书无疑就是其中之一 。茂飞的设计清楚地反映出了伯施曼著作的影响 。尤其是他为阵亡将士公墓所作的六柱五楼大牌楼设计 , 除了比例缩小三分之一和斗栱攒数有所减少之外 , 整体造型和多数局部竟完全是照抄伯施曼著作中“清西陵石牌楼”一图的测绘图 。

文章图片

南京国民革命军阵亡将士公墓的大牌楼 。茂飞摄于1931年 。

公墓梅花瓣平面的墓圹也显然参考了伯施曼著作中“普陀山一处墓地”的造型 。对于公墓的纪念塔 , 曾有学者认为是对19世纪中期毁于太平天国运动时期的明代南京大报恩寺塔的复原 , 但对照伯施曼著作中“广州六榕寺花塔”的照片 , 我们便可以看出二者之间的高度相似性 。此外 , 纪念塔前石栏板的莲叶瓶及望柱的叠云柱头造型也可以在伯施曼著作中找到来源 。

文章图片

清西陵石牌楼 。

文章图片

广东六榕寺的花塔 。

乐嘉藻也是伯施曼著作的获益者 。这位在中年就立志研究中国建筑的学者在晚年曾对自己拥有的研究条件不无感慨地说:“其初预定之计划 , 本以实物观察为主要 , 而室家累人 , 游历之费无出 。故除旧京之外 , 各省调查 , 直付梦想 。”所幸的是 , 当时的出版物在一定程度上为他提供了方便 。所以他又说:“幸生当斯世 , 照相与印刷业之发达 , 风景片中不少建筑物 , 故虽不出都市 , 而尚可求之纸面 。”将乐嘉藻的《中国建筑史》与伯施曼的两部著作比对 , 可以看出伯施曼的著作就是乐嘉藻这些纸面材料的一部分 。例如乐嘉藻著作的第13章(“城市”)的“辽金元明四朝北京沿革图”中的元、明部分就当参照了《中国建筑》的“北京的平面图”一图 。此外 , 他还根据伯施曼著作的图片描绘了一些插图 。

文章图片

左图为浙江普陀山的太子塔 , 右图为北京玉泉山的五彩琉璃塔 。

茂飞的设计以及乐嘉藻的中国建筑史研究或参照或描摹了伯施曼著作中的图片 , 这一发现促使我们在更大的范围里考察后者的影响 。事实上伯施曼的著作不仅嘉惠了茂飞和乐嘉藻二人 , 也是其他一些中国建筑师和建筑史家参考甚至批判的对象 。

郭伟杰指出南京阵亡将士公墓的六柱五楼大牌楼是由当时在茂飞事务所工作的董大酉经手设计的 。这一事实说明了董大酉受到了伯施曼著作的影响 。这一影响至少还可见于董大酉在1931年设计的大上海体育馆 。对比它与《中国建筑》中“北京碧云寺汉白玉塔”两座建筑须弥座束腰部位的玛瑙柱子和椀花结带图案的造型 , 我们就能看出二者的关联 , 尽管董大酉制作的须弥座的上枭和下枭都有所简化 。

此外 , 营造学社社员、建筑师卢树森在1935年设计的南京中山陵园的藏经楼也得益于《中国建筑》 。这座颇为纯粹的清代官式风格建筑看起来在书中并没有对应的实物 , 不过它与伯施曼著作中的“苏州玄妙观弥罗阁”均在歇山形屋顶上另加一个略小的悬山顶 , 这一共同特征正好体现了二者的关联 。如何将中国建筑的屋顶改造为有用的空间是现代中国风格建筑设计的一个挑战 。

曾有建筑师试图按照西方的办法在中式屋顶上开辟老虎窗以便通风和采光 , 但结果却造成了屋顶中式风格的弱化 。弥罗阁的这一手法——将歇山顶中央升高 , 附加悬山顶 , 利用两个屋顶之间的间隔开窗 , 为藏经楼的设计提供了一个极佳的范本 。卢树森作品中的藏经楼与伯施曼著作中的弥罗阁的不同体现了一种规范化的努力 , 即建筑师并没有照搬原来的建筑风格 , 而是采用了清代官式建筑的做法 , 设立了平座栏杆和八角形天井(室内) 。这些又都是营造学社通过研究《清式营造则例》、《营造法式》(宋代) , 以及调查蓟县独乐寺观音阁所获得的古代官式建筑的语言 。同样的屋顶做法在杨廷宝于1947年设计的南京“中央研究院”社会科学研究所的建筑上也可以看到 。

推荐阅读

- 狙击手|《狙击手》原型邹习祥:比电影更传奇的上甘岭“冷枪英雄”

- 清代|从清代“卖休”案谈起:近三百年来的妇女、家庭与法律实践

- 冰壶|冰壶比赛为什么一直拼命“擦地”?

- 晋朝的男人们是怎样比拼财富的?晋朝历史简介

- 北周宣帝宇文赟皇后、隋文帝长女杨丽华简介

- 公子扶苏有着怎样的经历?公子扶苏生平简介

- 高顺怎么死的?比关羽更牛的猛将竟是如此下场

- 高宠和岳飞谁厉害?高宠和岳飞的武功谁比较高

- 宰相、丞相和相国有什么区别?

- 金庸大侠、琼瑶阿姨、诗人徐志摩究竟什么关系?