文章图片

文章图片

文章图片

他是世界顶级材料专家、冶金学家 , 中国航天材料奠基人 , “两弹一星”功勋科学家 , 至今他的研究成果仍在中国的航天事业中使用 , 而他的一生传奇却终结于闷棍之下 。

穷人科学家成长之路1922年 , 姚桐斌出生在江苏无锡黄土塘镇一个贫苦家庭 , 他家里三男五女 , 一家10口人全靠父亲做粮食生意养活 , 一家人的日子过得十分艰难 。 在那个穷到活命都成问题的年代 , 姚父却清醒的认识到只有读书才能改变命运 , 再苦也要受教育 , 父亲将姚桐斌送进了学校 。

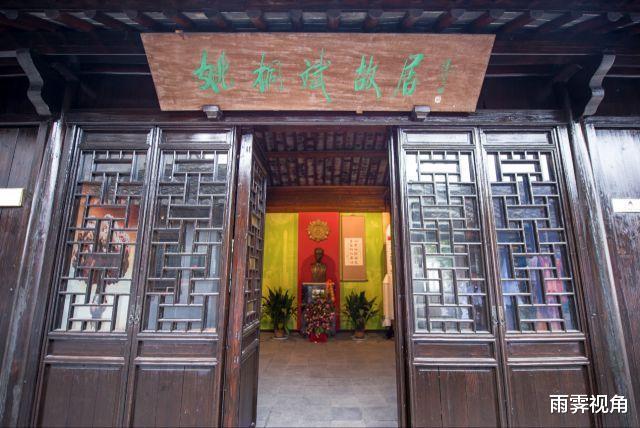

江办无锡姚桐斌故居

姚桐斌和所有天才科学家一样 , 一入学便表现出了学霸应有的气质 , 门门科目考第一 , 这是学霸的基本功 。 但穷人家的学霸 , 往往会数次辍学 , 然后总会有老师、校长慧眼识人 , 坚持让他继续学业 , 姚桐斌也是这样 。

借着老师与校长的支持 , 他成功考进了无锡一中 , 然后再几经辍学、复学、兼职打工赚学费 , 这些穷人家孩子所需要经历的一切 , 他都没能幸免 。

1941年 , 他以江西省高考第一的成绩同时被武汉大学、湖南大学、中正大学(今江西师范大学)、湘雅医科大学(今中南大学湘雅医学院)、交通大学唐山工学院(现西南交通大学)等7所大学录取 , 最终出于对矿冶专业的热爱 , 他选择了交通大学唐山工学院 。

上个世纪科学家的成长之路都惊人的相似 , 以最优成绩进入大学 , 在某一次机遇中公费出国深造 , 最后经历周折回到积贫积弱的祖国 , 报效祖国 , 为祖国的科技事业奉献一生 。

左二为姚桐斌

历史总有惊人的相似之处 , 科学家在任何一个国家都是拥有最强战斗力的人 , 也是各国家都争抢的人 , 姚桐斌也是如此 , 但他和其他科学先辈一样 , 从不留恋外国的机遇 , 毅然回到祖国最需要他的地方 。

从零开始 , 为中国航天事业奠基1957年 , 姚桐斌回到中国 , 到刚成立不久的导弹研究院工作 , 负责筹建一个研究所 。

1962年 , 姚桐斌被任命为703所所长 , 这是当时中国唯一的航天材料及工艺研究所(现为中国运载火箭技术研究院航天材料工艺研究所) 。

当时是中国航天事业刚起步 , 而我国工业材料极其落后 , 就连低合金钢都生产不出来 , 更别说航天材料了 。 关于航天需要从零开始 , 航天材料是尖端武器的基础 , 如果材料问题不能解决 , 一切构想都是空谈 。

而钎焊合金是航天材料中的最重要的 , 此时 , 根本得不到任何国家的支持 , 就连苏联老大哥都袖手旁观 , 就在这样的情况下 , 姚桐斌带领703所的同志 , 争分夺秒 , 经过反复分析试验 , 他们只用了2个月不到的时间就生产出了高温钎焊合金 。

姚桐斌和同事们正在做测验

研究出高温钎焊合金后 , 姚桐斌又将“火箭发动机燃烧时 , 会产生3000度高温 , 容易烧坏零部件”这个问题纳入研究课题 。

他们将新研制的材料应用于新型号火箭上 , 不但降低了火箭发射时的高温 , 还提高了比推力 , 增加了射程 。

1963年 , 在一个国际学术会议上 , 英国的冶金专家问他 , 你为什么要舍弃我们提供的优厚条件 , 而回到中国去呢?

姚桐斌坦然回答说:“我是中国人 , 当年出国就是为了现在回国 。 现在中国还比较落后 , 但将来中国一定会强盛起来 。 ”

姚桐斌照像

1960年到1965年 , 姚桐斌带领着703所开展了500多个研究课题 , 而这些课题的研究成果80%都应用到了如今的航天事业了 , 为我国的航天事业做出了卓越贡献 。

爱情事业双丰收 , 但幸福总是太短暂姚桐斌刚回国时 , 在研究生招待所里邂逅了一位从美国留学归来的女孩 , 而这个女孩就是他的妻子——彭洁清 。

几十年后 , 当彭洁清女士回忆他们的初次见面时 , 她说:他1米77 , 又高又帅 , 她第一眼就被他吸引了 , 两人一见钟情 。

结婚后 , 两人相濡以沫 , 彭洁清对姚桐斌的工作非常支持 , 姚桐斌的工作是保密性质的 , 什么都不能说 , 经常不能回家 , 甚至连妻子生孩子他都不能在身边陪伴 , 但彭洁清女士从来没有抱怨过 。

推荐阅读

- 2600年前的大脑化石,似乎还有“呼吸”,科学家:大脑神秘无上限

- 河北出现“南天门”该如何解释?它真的跟平行宇宙有关吗?

- 千金藤素是什么?21世纪的新冠和早就存在的植物,冥冥中或有答案

- 小王子:真正重要的东西,是用肉眼无法看见的

- “纳粹钟”究竟有多恐怖?以至于科学家们不愿谈及

- 科学家发现20亿年前的核反应堆,难道地球文明真的在不断轮回?

- 为什么皮皮虾是活体哥斯拉,全身黑科技,4亿年不进化的外星机甲

- 海怪真的存在?盘点7种被冲上海滩的不明生物,营销号的经典素材

- 1957年,苏联将一只3岁的流浪狗送入太空,它后来怎么样了? ?