文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

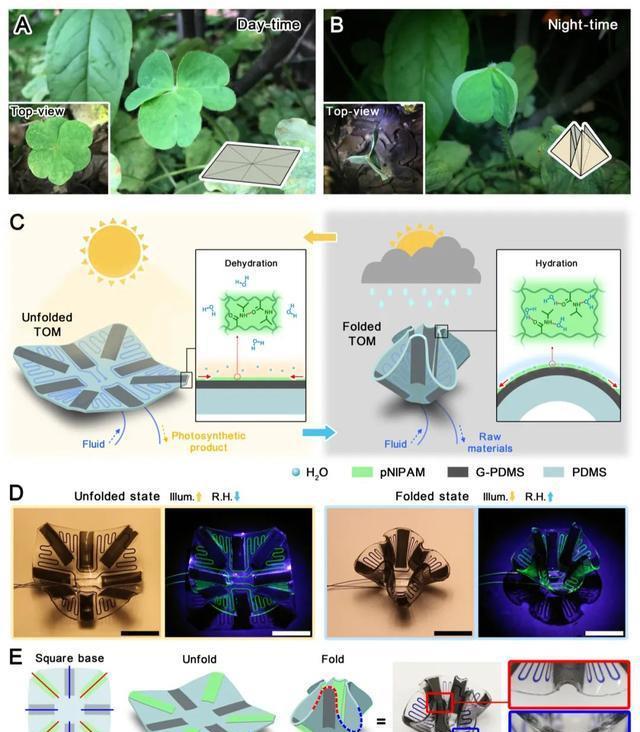

是什么植物 , 竟能“欺骗”蜣螂为其埋下种子?是什么树木 , 吸引浣熊吃掉花蜜为它授粉?是什么水果 , 竟让鱼类窜出水面抢着吃?是什么杆茎 , 分泌出自然界最黏的粘合剂?这便是BBC纪录片《绿色星球》讲述的内容 , 很难想象植物也有如此高的“智商” 。

近日 , 香港大学机械工程系的博士生潘益 , 以植物运动为灵感设计出一种形变折纸微流控装置(TOM , TransfOrigamimicrofluidics) 。

图|潘益(来源:潘益)

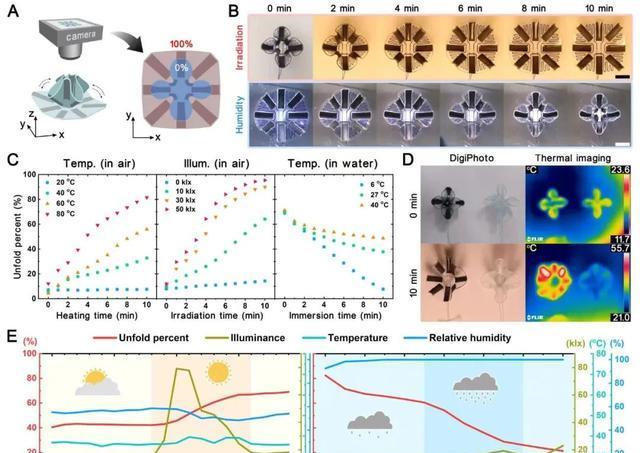

所设计的TOM是一种微反应器 , 其具有环境适应性 。 它能感受环境刺激 , 并能通过形态转化 , 将其正向地反馈到微流体的光合作用中 。 TOM背后的本质是一种可变形微系统 , 其原理可扩展到需要对环境做出响应的设备中 , 比如动态人工血管网络和形状自适应的柔性电子设备上 。

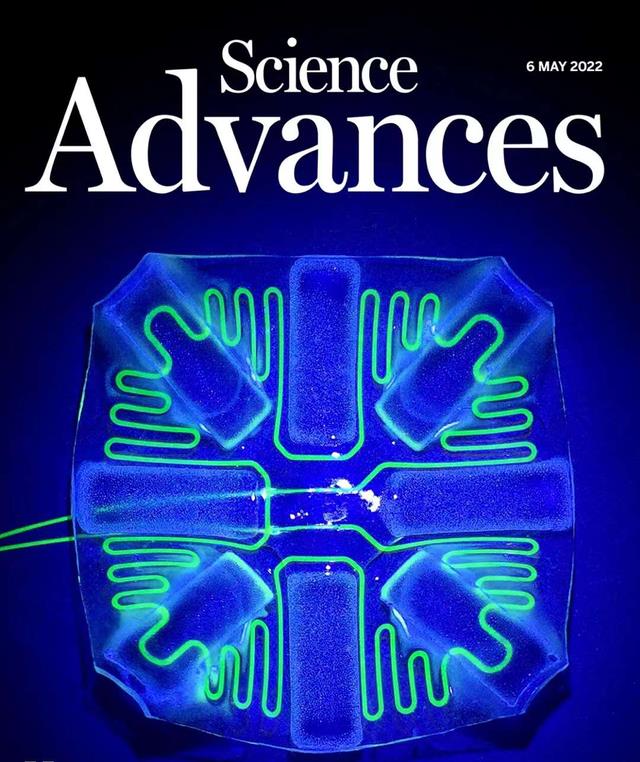

图|形变折纸微流控装置(TOM , TransfOrigamimicrofluidics)(来源:ScienceAdvances)

潘益认为 , 这一成果对于微流控行业的潜在影响将体现在两个方面:一是3D微流管道制造 , 二是环境响应功能 。

目前 , 主流的微流管道仍然是使用软光刻技术来制作 , 管道结构会被限制在一个二维平面上 。 也有研究人员改用3D打印技术去制作3D管道 , 但精度远没有软光刻技术制作出来的高 。

在该研究中 , 潘益展示的是通过2D制作方法来实现3D管道结构的制备 , 既保留了软光刻技术的制备精度 , 又能通过折叠来形成复杂的3D管道结构 , 这能给3D微流控管道设计带来一定的借鉴意义 。

此外 , 该研究提出了具有环境响应能力的微流控装置这一概念 , 有望用于其他基于微流控相关的技术上 , 例如基于微流控开发的各种器官芯片 。 据介绍 , 生物活体正常情况下是动态的 , 而且具有一定的律动周期 , 当所研制的器官芯片配备了响应性运动的功能之后 , 它将更接近于真实的活体 , 这将帮助人们更有效地在微流控装置中去模拟器官功能 。

(来源:ScienceAdvances)

以植物为灵感 , 用技术“超越”植物

植物拥有非常丰富和复杂的脉管系统 , 比如叶子上的叶脉 。 它们利用这些脉管来输送水分和养料 , 以维持自身正常的新陈代谢 。 人类也可模仿植物的脉管系统 , 设计出微米级别的管道来输送液体 , 比如微流控装置 。

但是 , 植物毕竟是生命体 , 它们许多特质是人工合成的微流控装置难以学习的 , 例如植物能通过感受外界环境的变化去调整自身状态 , 这便是一种环境适应能力 。

举例来说 , 我们可以观察到有些植物在晴朗的白天张开叶片 , 而在夜晚却闭合叶片 。 植物学家认为 , 这种行为有助于植物叶子在白天收获更多阳光来合成更多养料 , 而夜间闭合叶片则有助于它们减少蒸腾作用所带走的能量 。

植物这种通过感受光照、温度、湿度等环境变化的运动方式 , 被称为感性运动 。 试想 , 如果微流控装置也能拥有这类通过感受环境变化而形变的能力 , 那么人造微流体系统将会更精巧、拥有更多功能、甚至变得智能化 。

但是 , 目前的微流控装置想要达到上述效果 , 一般需要往系统里面添加各种电子传感器和制动器 , 以及结合电脑编程等 , 这会让整个体系更复杂 。

(来源:ScienceAdvances)

而如果不考虑电子元件的手段 , 材料和结构设计这两个因素会成为制备可形变微流控装置的影响因素 。 传统微流控装置的制备材料往往是惰性的 , 也就是没有环境响应特性的材料 。 在结构设计上 , 传统微流控装置更多关注管道结构与流体的关系 , 并不会在意装置整体的形状 。

因此 , 要想实现响应形变的目标 , 就得打破上述局限 。 为此 , 潘益将具有响应形变功能的材料 , 嵌入到很薄的微流控装置中 , 并结合折纸设计去实现装置在准2D结构和3D结构之间的转变 。

推荐阅读

- 生物质锅炉蒸汽的温度如何调节有什么注意事项

- 盘点世界3大未解之谜,每一个都很“神秘”,真相究竟是什么?

- 前沿科技:超高真空机械剥离和堆垛技术取得进展!

- 性选择:虽然一无是处,但架不住雌性喜欢

- 它经历了宇宙中的很多未知事件,却没人知道它来自何方

- 消费恐龙与情怀的《侏罗纪世界3》,还不忘内涵库克一把

- HNO3浓度对蚀刻速率和硅结构的影响

- 天问一号不断传回火星图片,“火星男孩”的谎言被识破,人们醒悟

- 用冷静的思维去思考,这次唐山聚众殴打他人事件