文章图片

文章图片

文章图片

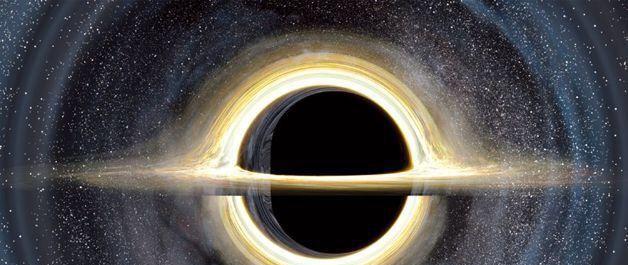

黑洞是迄今为止 , 人类在宇宙中发现的最为极端、最为恐怖的宏观天体了 , 它以其强大的引力、难以直接观测性、能够吞噬事件视界以内的任何物体著称 。 由于它的引力强大到光线都无法从内部逃逸出去 , 因此在绝大多数的情况下 , 我们对于宇宙中存在的黑洞一无所知 , 无法准确地了解它们的数量、大小、质量等特征 , 更无法知晓黑洞内部到底存在什么 , 究竟是何种模样 。

2019年时 , 科学家们拍摄到了宇宙中第一张关于黑洞的“证件照” , 在前不久 , 科学家们通过分布在世界各地的大型望远镜 , 首次拍摄到了银河系中心巨大黑洞的照片 。 这两张照片从感观上 , 都有一种“甜甜圈”的样子 , 除了比较模糊的吸积盘轮廓以外 , 关于黑洞的一些细节特征 , 我们还是无法得知 。 不过 , 这两张照片的问世 , 着实让世界各国的科学家们感到兴奋不已 , 因为我们终于应用天体物理的理论和现代观测技术 , 迈出了了解黑洞的第一步 , 即首先要发现它们 。

按照天体物理演化模型来推测 , 宇宙中存在着三种类型的黑洞 , 一种是原初黑洞 , 形成于宇宙大爆炸后的极短时间以内 , 质量非常小 , 寿命也非常短 , 迄今为止还没有被科学家们所发现 , 只有理论存在的可能 。 第二种是星系黑洞 , 分布在巨大星系的中央 , 由众多大质量恒星生命末期坍缩后形成的黑洞逐渐吞噬和“堆积”所形成 。 第三种是恒星黑洞 , 是大质量恒星在进入生命末期后 , 发生剧烈坍缩而成 , 这种类型的黑洞在宇宙黑洞阵营中的占比最高 。

恒星在内部核聚变材料消耗殆尽之时 , 会率先发生急剧的膨胀 , 然后进入快速的坍缩期 , 由于向内的压力过于巨大 , 使末期恒星核心的密度非常大 。 恒星最终的“归宿” , 到底是黑洞 , 还是中子星 , 或者是白矮星 , 取决于超新星爆发后残留核心的质量 。

当质量小于太阳质量的1.44倍(钱德拉塞卡极限)时 , 只能坍缩为白矮星 , 比如我们的太阳 , 在生命末期经历红巨星阶段后 , 最终会坍缩为白矮星 。 如果残留核心质量大于1.44倍而小于2.16倍太阳质量(奥本海默极限)时 , 会坍缩为中子星 。 如果大于奥本海默极限 , 那么就能形成黑洞 。

处于星系中心的巨型黑洞 , 虽然无时无刻不在吞噬着周围的恒星等天体来壮大自身的力量 , 但总体看还是相对“稳定”的 , 会始终处于星系的中央 , 除非发生星系之间的剧烈碰撞 。 而对于恒星黑洞来说 , 其运行的行为特征就相对复杂得多 。 其中 , 很多恒星级恒洞 , 仍然会在引力的影响下 , 围绕着星系中央作周期性的公转 , 但有一部分会在其他大型天体引力扰动的影响下 , 脱离原有的运行轨道 , 在宇宙空间中漫无边际地“横冲直撞” , 这部分黑洞被科学家形象地称为“流浪黑洞” 。

在今年早些时候 , 美国马里兰州巴尔的摩太空望远镜科学研究所 , 就发现了银河系内的一个“流浪黑洞” , 距离太阳系5000光年 , 其质量大约为太阳的7.1倍(也有其他研究团队通过计算 , 得出这个黑洞的质量仅为太阳质量的4倍以内) , 在黑洞阵营中属于“体形”较小的那种 。 由于质量较小 , 而且距离地球相对较远 , 因此并不能通过天文望远镜来发现这个黑洞的吸积盘结构 , 只能通过引力透镜来发现 。

通过观测 , 研究团队发现 , 19000光年外的恒星光线 , 在穿透特定的区域时 , 会出现放大的情况 , 这种光线放大实质上是由于传输路线的偏折所造成 , 从而推测出这个特定区域内存在着一个黑洞 , 这种引力透镜方法 , 是目前科学家们发现黑洞最为常用的方法之一 。

通过背景恒星亮度的变化周期 , 研究团队还确定了这个“流浪黑洞”的运动速度是每秒45公里 , 属于运行速度较快的天体了 。 如果这个黑洞被证实 , 那么就有可能成为人类首次在宇宙中发现的、没有恒星作为伴星的最小黑洞 。

推荐阅读

- 宇宙墙真的存在?在150亿光年之外,科学家发现了“墙”的存在

- 鹅喉羚交配只需2秒,真是高效率,有趣的知识又来了

- 细说龙爪球属(第三十六季 伴生植被 )

- 外星生命真的存在吗?外媒采访了5位科学家,4位给出了相同的答案

- 将一张纸对折超过105次,宇宙就真的放不下了吗?

- 宇宙大一统理论是错误理论?科学界证实,大一统理论可能不止一个

- 科学家提出设想:也许人类文明,就是银河系最强大的文明

- 好奇号又立功!在火星上发现了一条“眼镜蛇”,竟30多亿岁

- 打一针就能整治艾滋病了?