文章图片

文章图片

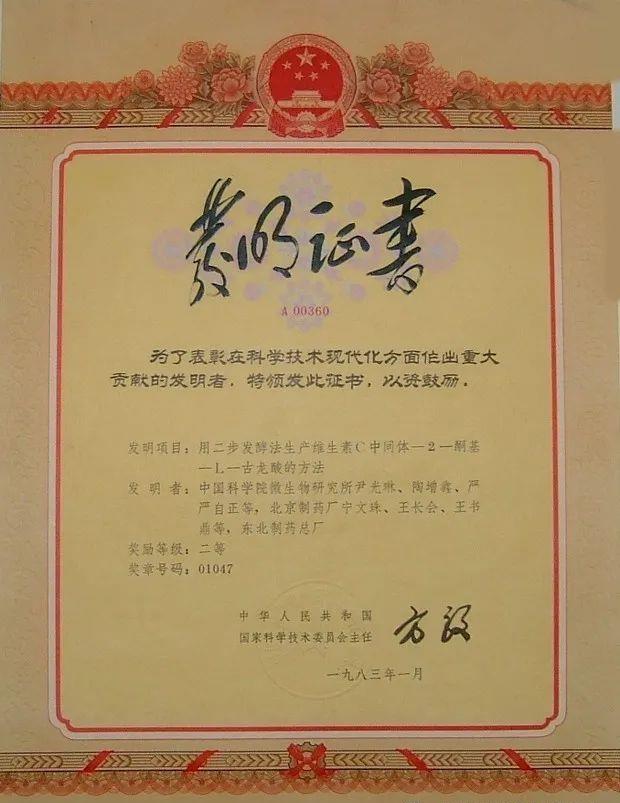

1983年1月 , 中科院微生物所和北京制药厂联合发明的用于维生素C生产的“二步发酵法”获得国家科技发明二等奖 。

1986年 , 这项新技术 , 以550万美元的价格转让给国际著名制药公司——瑞士Roche公司 。

这个消息引起了国内外微生物学界 , 甚至科学界的震动 , 因为这项出口交易额创造了当年中国最大的单项技术出口交易额纪录 。

在当年 , 这是为国争光 , 为民造福的一个重大事件 。

这件事注定将中科院微生物所、维生素C生产“二步发酵法”等关键词载入中国科学史的史册 。 三十多年过去了 , “二步发酵法”依然是中科院微生物所全体科研人员心中的骄傲 。

因为“二步发酵法”的成功 , 大大减少了化工原料污染 , 改善了工人劳动条件 , 缩短了流程 , 并使生产成本明显降低 。

最重要的是 , 由于该工艺具有巨大的经济效益和社会效益 , 使中国一跃成为世界上最大的维生素C生产国 , 在国际市场上占90%的份额(2019年数据) 。

这一成果是理论与实践相结合的范例 , 是科技作为第一生产力的体现 , 也是科技工作者勇于创新的丰硕成果 。

课题的出现

1960年代中期 , 因为文化大革命 , 研究工作实际已经停止或取消 , 科研人员经常下厂或下乡参加劳动 。

北京制药厂当时采用的维生素C一步发酵法 , 这种方法在某个工艺阶段经常感染噬菌体 , 影响维生素产量 。

中科院微生物所的科学家薛禹谷和庄增辉培育抗噬菌体生产菌株 , 帮助企业解决这个问题 , 因而和北京制药厂经常有工作联系 。

在这种紧密的联系中 , 科学家了解到北京制药厂维生素C老工艺流程中存在污染严重、工人操作极端困难等问题 , 立刻重视起来 。

科学家陆德如、徐浩查阅相关文献和资料 , 认为可以探索生物氧化来代替化学氧化 , 也就是改为用微生物转化山梨糖成VC前体2-酮基-L-古龙酸 。

微生物所经过讨论 , 决定相关科研人员全部下厂 。 经与北京制药厂商量 , 厂方欣然同意于1969年2月6日正式成立协作组 , 正组长为厂方人员 , 副组长为微生物所科学家陶增鑫 , 厂方提供设备、原料及人员 , 所内不设置研究组 。 这个课题定名为“二步发酵” 。 顾名思义 , 是指是相对老工艺一步发酵而言 , 生产VC经两步发酵 。

就这样 , 一个从国家重大需求出发 , 面向经济主战场的课题诞生了 。

典型的院地合作

这个课题在当时并没有具体计划、完成年限等 。 微生物所徐婉学、尹光琳、徐浩、陶增鑫、严自正先后接替进厂 , 将理论与实践相结合 , 不怕挑战 , 攻坚克难 , 以厂为家 , 直到双方认为任务基本完成 。 1972年1月 , 最后一位科学家严自正回到微生物所 , 结束了科研人员的驻厂研发 。

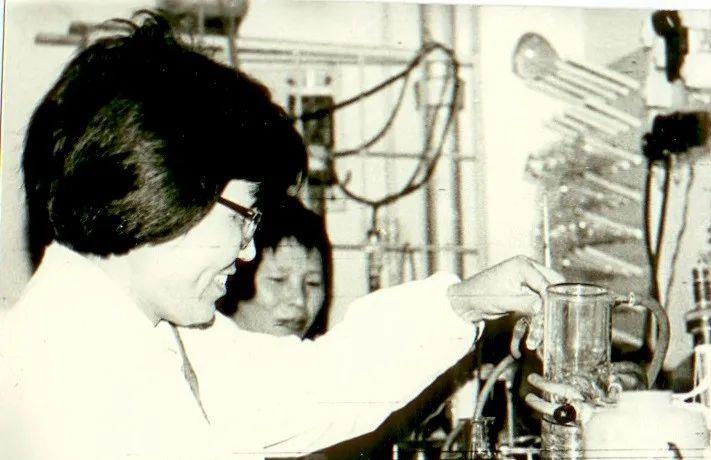

严自正(左)和陶增鑫(右)在工厂实验

尹光琳(左)在实验中

这是一次十分典型的院地合作 , 历时三年 。

1974年7月 , 燃料化学工业部主持VC二步发酵鉴定会 , 这次会议的鉴定书上明确肯定了“北京制药厂和微生物所首先找到了二步发酵新工艺的菌种 , 并初步确定了工艺路线” 。

1974-1978年 , 尹光琳、淡家麟、曹桂芳、梁改芹、王大耜和洪俊华等在微生物所内继续二步发酵的研发 , 并协助上海第二制药厂解决生产性试验不稳定问题 , 还对当时各厂所用菌种进行了系统的鉴定 。

1983年国家科委正式核准授予该技术国家发明二等奖 。 1986年由东方科学仪器进出口公司和中国医药对外经济技术合作总公司出面 , 将VC二步发酵技术以550万美元转让给国际著名的瑞士罗氏公司 。

上世纪80年代中期 , 我国的技术出口还处于起步阶段 , 用于维生素C生产的二步发酵法技术的成功转让 , 不仅为祖国争了光 , 也使微生物所乃至整个中国科学院上下人心大振 , 科研信心倍增 。

科研工作的艰辛

六七十年代的科研条件十分落后 , 在这样的条件下 , 科研人员能够做出世界一流的新技术 , 可见付出了多少心血和汗水 。

严自正老师曾经这样记述她当时的科研经历——

推荐阅读

- 全球变暖已很严峻?科学家:证据显示,与未来相比,2022年算是最凉爽的一年了

- 杨振宁:我曾与爱因斯坦交流过1.5小时,却没有从中获得智慧

- 近轨卫星变多,科学家发出担忧,或将影响行星防御

- “卫星锅”为何被禁用?到底能窥探到啥,会带来什么隐患吗

- WB蛋白质印迹法(Western blot)

- 同位素标记定量ITRAQ、TMT

- 细思极恐!怀疑土卫八是废弃的飞船?科学家在表面发现“焊痕”

- 元宇宙是什么?元宇宙+教育有哪些机遇与挑战?

- 旅行者1号又传回了一张照片,研究员看完后都沉默了