文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

这不是中国航天员第一次出舱 , 和不少中国民众一样 , 对于这样的场景 , 许多媒体也早就见怪不怪了 。 因此相比全景摄像机拍下来的宏伟景色 , 这些媒体更关心的 , 反倒是中国空间站内部的一些东西 。

比如空间站里头用的中文 。 中国香港《南华早报》的英文编辑就注意到 , 中文似乎是中国空间站收发指令的唯一指定语言 。

《南华早报》这样描述道:在中国的天宫空间站里 , 中文是唯一用于收发指令的语言 。 仅仅还在10年前 , 这简直是不可想象的 。

中国空间站里用中文 , 这对中国人来说大概就像用筷子吃饭一样 , 是很自然而然的事情 , 有什么值得大惊小怪的?

但很多写惯了英语文章的英文编辑并不这么看 。 在过去很多很多年来 , 在英文媒体的“科技”或“航天”板块上 , 一般而言 , 如果出现了“空间站”这样的字眼 , 那它要么是和以美国为首的西方国家联系起来的 , 要么就是和俄罗斯联系起来的 。

与之对应的是 , 空间站里要么是用英语 , 要么就是用俄语 。 虽然这两种语言相差甚大 , 但好歹都是拼音文字 。 而且 , 美俄在航天领域的发展历史一样悠久 , 负责航天资讯的英文编辑 , 也不会觉得对本就长着一张白人面孔的俄罗斯航天员感到陌生 。 其中一些水平更高的 , 甚至本身就具备一定的俄语读写技巧 。

但中文不一样 , 对他们来说 , 中文完全是另外一个世界的东西 。 这种最初是从象形文字演变而来的古老语言 , 其发展历史已经有几千年那么悠久了 , 而且至今仍然保持着旺盛的活力 。 相比之下 , 英语和俄语繁荣兴盛的岁月都只有几个世纪 。

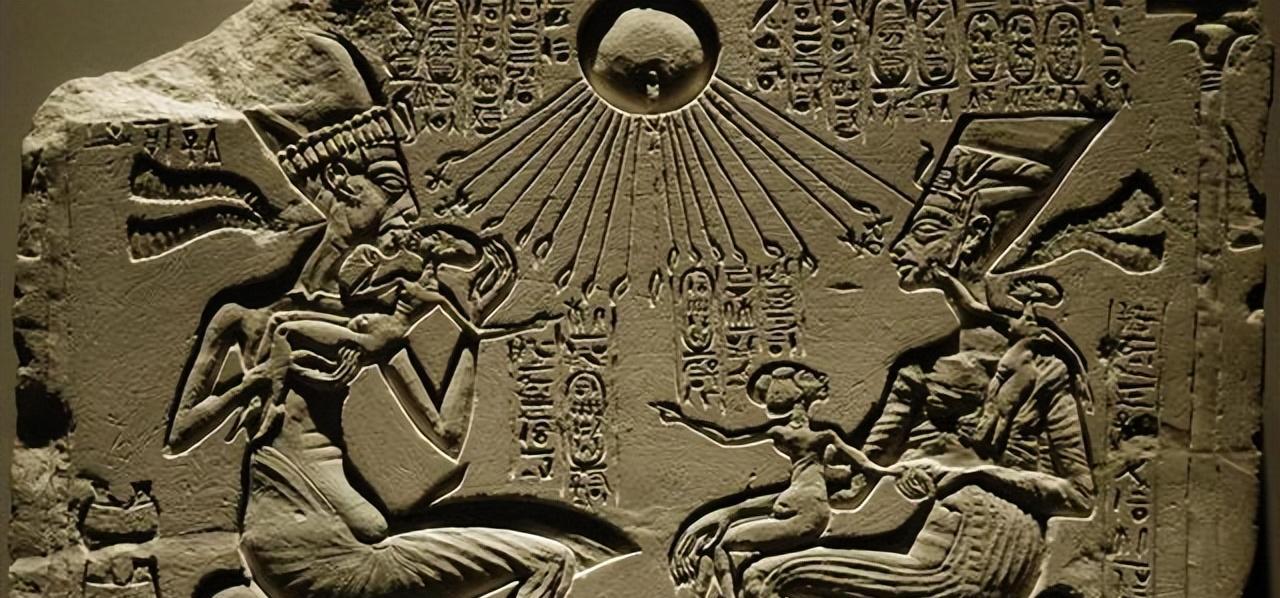

中国目前发现的最古老的文字甲骨文的历史 , 其历史大约可以追溯到公元前14世纪 。 那时候 , 同属四大文明之一的古埃及 , 还在第十八王朝法老阿肯那顿的治下 , 阿肯那顿王朝的祭司们 , 用着同样是象形文字的圣书体 , 来记录星辰日月的变迁 。

一种从数千年前的象形文字一路演变而来的古老语言 , 如今居然成了象征着人类当代最高科技结晶之一的唯一信息传输载体 。 这种奇妙的反差 , 很容易给人造成一种时空穿越的错觉 , 尤其是那些对历史有一定着了解的英文编辑 。 恍惚之间 , 他们甚至可能会觉得 , 执行神舟十四号乘组任务的不是陈冬和刘洋 , 而是阿肯那顿本人 。

除了时空上的错觉之外 , 中国空间站用中文这件事情之所以让一些英文编辑感到意外 , 还和美国政府在2011年通过的那份臭名昭著的《沃尔夫修正案》有关 。 按照《沃尔夫修正案》上面的规定 , 美国宇航局(NASA)禁止与中国的任何官方机构或民间组织开展合作 , 中国也因此被由美国主导的国际空间站彻底排除在外 。

正如《南华早报》所描述的那样:截至2021年5月 , 国际空间站已经先后迎来了来自20个国家的258名拜访者 , 而其中没有一个是中国人 。 美国始终都将中国的航天发展视作威胁 , 之所以通过《沃尔夫修正案》 , 其目的也是为了先发制华 。

可尴尬的是 , 在《沃尔夫修正案》生效10年之后 , 美国人才终于意识到 , 将中国人排除在国际空间站之外不仅没能阻止中国航天的发展 , 反倒可能还起到了催化作用 。 因为到头来 , 中国人建成了完完全全属于自己的空间站 。

如果 , 美国当初没有通过《沃尔夫修正案》 , 而是选择以退为进的方式 , 把中国的航天事业纳入到自己划定的小圈子里 , 那么美国或许会在短时间内不得已向中国分享一部分超前的技术 , 但从长期来看 , 美国将因此获得对中国航天的更大限制力 。

推荐阅读

- 中国空间站寿命有多久?建成后究竟能用多少年?到期后会重建吗?

- 二氧化碳爆炸是人类文明之父吗?空气发生了变化,人类才得以进化

- 陈冬、刘洋出舱!

- 女航天员刘洋的自述:孩子,我要出趟远门,为你摘颗星星回来

- 祝贺!100天!中国首位进入太空的女性航天员

- 画质停留在20年前、虚拟与现实严重脱节:扎克伯格的元宇宙一点都不酷

- 已经长这么高了

- 宇航员积攒了半年的排泄物,足足有400斤,带回地球还是丢到太空

- 苏联航天员科马洛夫,升空前就知道自己回不来,遗骸只剩一根足骨