主动防御!人类航天器首次深空奔袭撞击小行星

文章图片

文章图片

文章图片

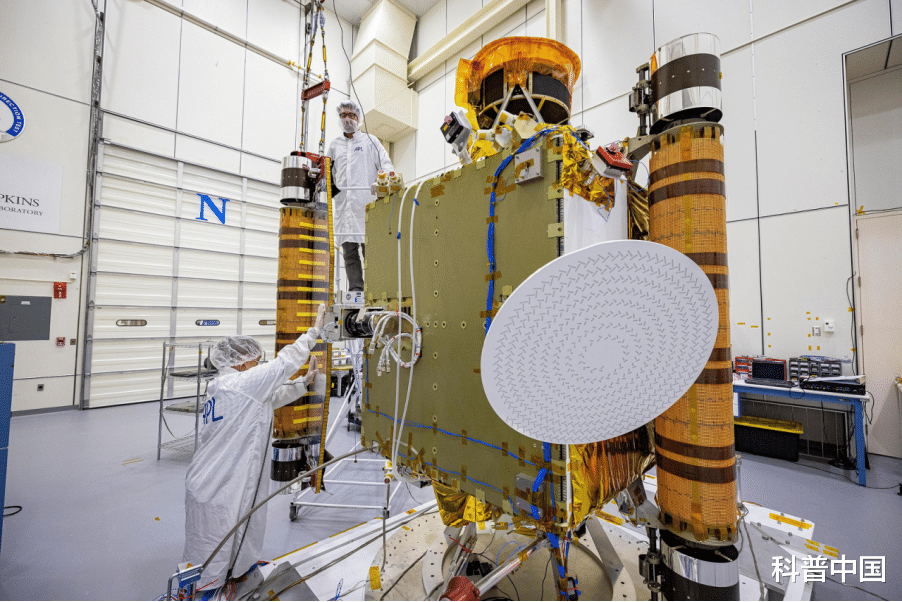

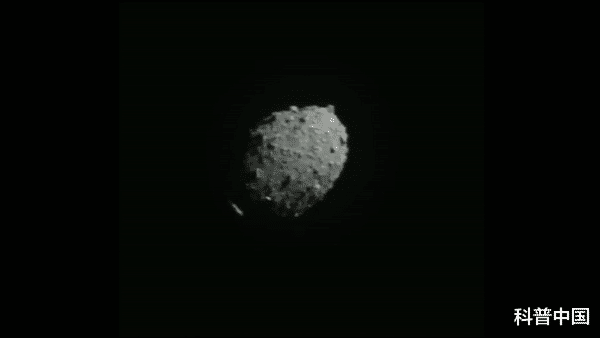

2022 年 9 月 27 日早上 7 点 14 分 , 已经在太空中长途奔袭 308 天的航天器“飞镖”(DART , 双小行星改道测试航天器)顺利撞上一颗小行星 。 在激起大量尘埃物质的同时 , 也将对小行星的轨道造成一定影响 , 这是人类首次进行主动防御小行星的实验 。

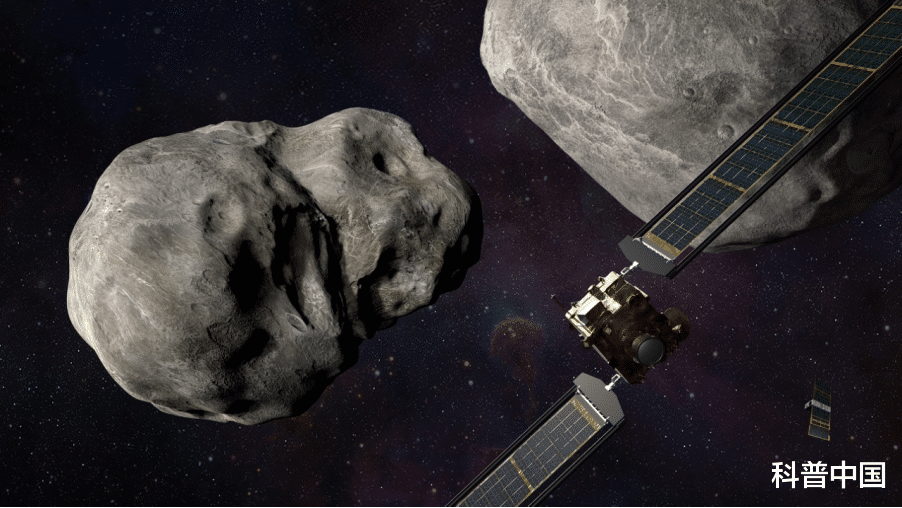

DART撞击任务艺术效果图 。 图片来源:NASA

这次任务到底是怎么回事?有什么意义?请看下文对五大问题的详解 。

问题一:为什么要研究主动防御?

小行星是人类航天和天文界的超级“网红” , 无论是专业机构还是业余爱好者 , 都发现了大量的小行星 。 国际天文联合会 IAU 经常以发现者、名人和机构来命名小行星 , 它们也因此频繁登上新闻头条 。

小行星实在太多了 , 按照 NASA 实时更新的数据 , 截至 9 月 27 日 , 人类已经追踪到了 1113527 颗小行星 。 体积较小、尚未被发现的小行星 , 势必远远超过这个数字 。

这些小行星里 , 有一些似乎对地球不那么“友好” , 因为它们的轨道与地球轨道有交叉 , 这就意味着二者有可能碰撞 。 随着人类观测技术的提升 , 发现的近地小行星数量在迅速攀升 , 如今已经近 30000 颗 , 且超过 900 颗是千米级别的大家伙 , 足以对地球生命造成致命威胁 。

被发现的近地小行星的数量也在迅速增加 。 图片来源:NASA

仅以 2013 年著名的“俄罗斯车里雅宾斯克小行星事件”为例 , 一颗直径仅 15-17 米的小行星冲进地球 , 就在一个人口稀少的城市造成了 1491 人伤亡 。 而一颗千米级别的小行星 , 撞击能量就能远超地球上所有核武器加起来的威力 。 更不用提生物学界讨论许久的恐龙灭绝事件 , 或许一颗千米级的小行星撞击地球就彻底颠覆了地球历史 。

所以 , 哪怕灾难级别的小行星撞击地球事件发生概率很低 , 人类都要做好准备 。 在小行星面前 , 人类是命运共同体 。

问题二:DART 的目标是什么?

世界各航天大国都把小行星研究作为核心项目之一 , 也出现了诸多任务 。

例如 , 日本的“隼鸟” 1 号和 2 号实现了人类首次和第二次小行星采样返回 , 美国的“冥王”号也正在运送小行星样本返回地球的途中 。 也有不少任务兼职“飞掠”探测小行星 。 例如 , 中国的“嫦娥 2 号”探测器于 2012 年 12 月 13 日近距离(最近 3.2 千米)观测过“图塔蒂斯”小行星 , 还有“罗赛塔”“伽利略”“卡西尼”“新视野号”等探测器都有过探测小行星的历史 。 但这些探测器的任务普遍围绕观测和采样展开 , 并包含主动防御小行星 。

巨大的DART会在撞击的瞬间粉身碎骨 , 把全部动量用以小行星变轨 。 图片来源:NASA

按照天体运动学的原理 , 人类的防御方案并不用直接摧毁小行星(目前也远没有这个能力) , 仅需施加外力将它稍微推离威胁地球的轨道 , 即可让万有引力带着它“失之毫厘 , 谬以千里” , 从而错过与地球的撞击 。 而在深空中 , 一旦错过 , 就是永别了 。

因而这次 DART 的目标非常明确:要直接用重达 610 千克的航天器以超过 6 千米/秒的速度直接撞击小行星 , 最大限度改变小行星的轨道 , 获得整体测试效果 , 并评估未来人类面临小行星威胁时应该采取怎样的应对方案 。

问题三:为什么选孪生小行星作为测试目标?

选择的逻辑主要有 4 条:

1.绝对安全 。 无论航天器撞击后小行星的轨道怎么变化 , 都不能因为这次测试把它“推向”地球 。

2.小行星大小适中 , 表面材料合适 。 这样航天器就能撞出效果来 , 否则“蚍蜉撼树”毫无反应 , 就没意思了 。

3.有精准轨道预报和跟踪 。 测试目标必须是人类熟知并长时间观测的小行星 , 且轨迹简单 , 不会受到复杂轨道摄动力影响 , 这样 DART 在深空“亿里奔袭”时能有足够高的成功把握 。

4.精准观测 。 撞击过程必须便于地球和地球附近的航天器连续集中观测 , 且撞击后对轨道的影响要有参照物及时反映出来 , 例如轨道周期、轨道距离等 。

DART的撞击可以让小行星轨道周期发生改变并被准确测量出来 。 图片来源:NASA

推荐阅读

- NASA成功撞击1100万公里外小行星!人类史上首次,马斯克亦有贡献

- 银河系被“囚禁”了?整个被球形暗物质包裹,困扰人类的世界难题

- 男子偶遇2名美女露营,主动送2瓶茅台,女子:喝醉了你才有机会

- 生存、生活、永生,哪一个才是人类工业阶段之后的主题

- 人类能否在蟒蛇肚子里自救?美国探险家亲自用水蚺试验告诉你答案

- 我们或会建立海底文明?假如地球连下300年暴雨, 人类会进化吗

- 我国百万年人类史被实证,让我想到了灵魂不灭的问题

- 生命在宇宙中真的稀少吗?人类可能是各类生命中的一朵奇葩!

- 人类大战UFO,结尾爽到了

- 果然,人类的悲观并不相通