文章图片

文章图片

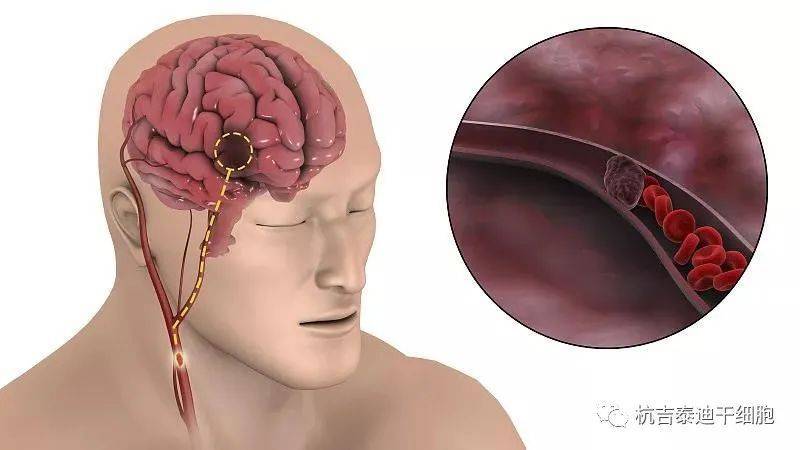

介绍:中风是与高残疾和死亡率相关的主要中枢神经系统疾病之一 , 大约80%的病例是缺血性中风 。 虽然目前临床上针对缺血性脑卒中患者的治疗方法有很多 , 包括抗血小板聚集、抗凝、改善微循环、改善脑代谢等 , 但这些方法对缺血区坏死的神经细胞并没有有效的再生修复作用 。

标准治疗方法是使用重组组织纤溶酶原激活剂 (rt-PA) 或进行机械血栓切除术以恢复血流 。 然而 , 这些治疗有一定的局限性 。 rt-PA的有效治疗时间窗为4.5h , 大动脉闭塞患者可在症状出现6h甚至超过24h内行取栓治疗 。 然而 , 在最近的机械取栓试验中 , 近60%的患者在治疗后3个月没有实现功能独立 。 当发生缺血性中风时 , 在梗塞区域可见各种细胞的凋亡或坏死 。 因此 , 理想的治疗方法是植入某种类型的细胞来替代受损细胞 。

近年来 , 干细胞移植技术已成功应用于心脏病建模、糖尿病、黄斑变性、脊髓损伤、软骨再生和移植物抗宿主病 。 干细胞移植也逐渐被考虑用于治疗一些神经系统疾病 , 例如阿尔茨海默病、帕金森病、肌萎缩侧索硬化症、亨廷顿病和缺血性中风 。

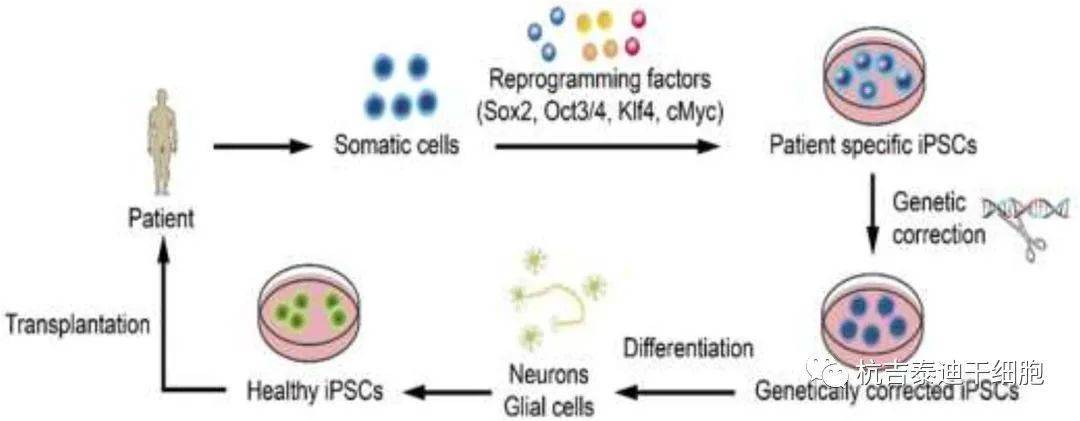

2022年4月13日 , 北京大学邓宏魁研究团队在国际学术期刊Nature杂志在线发表了题为“Chemical reprogramming of human somatic cells to pluripotent stem cells”的研究论文 , 首次在国际上报道了使用化学小分子诱导人成体细胞转变为多潜能干细胞这一突破性研究成果 。

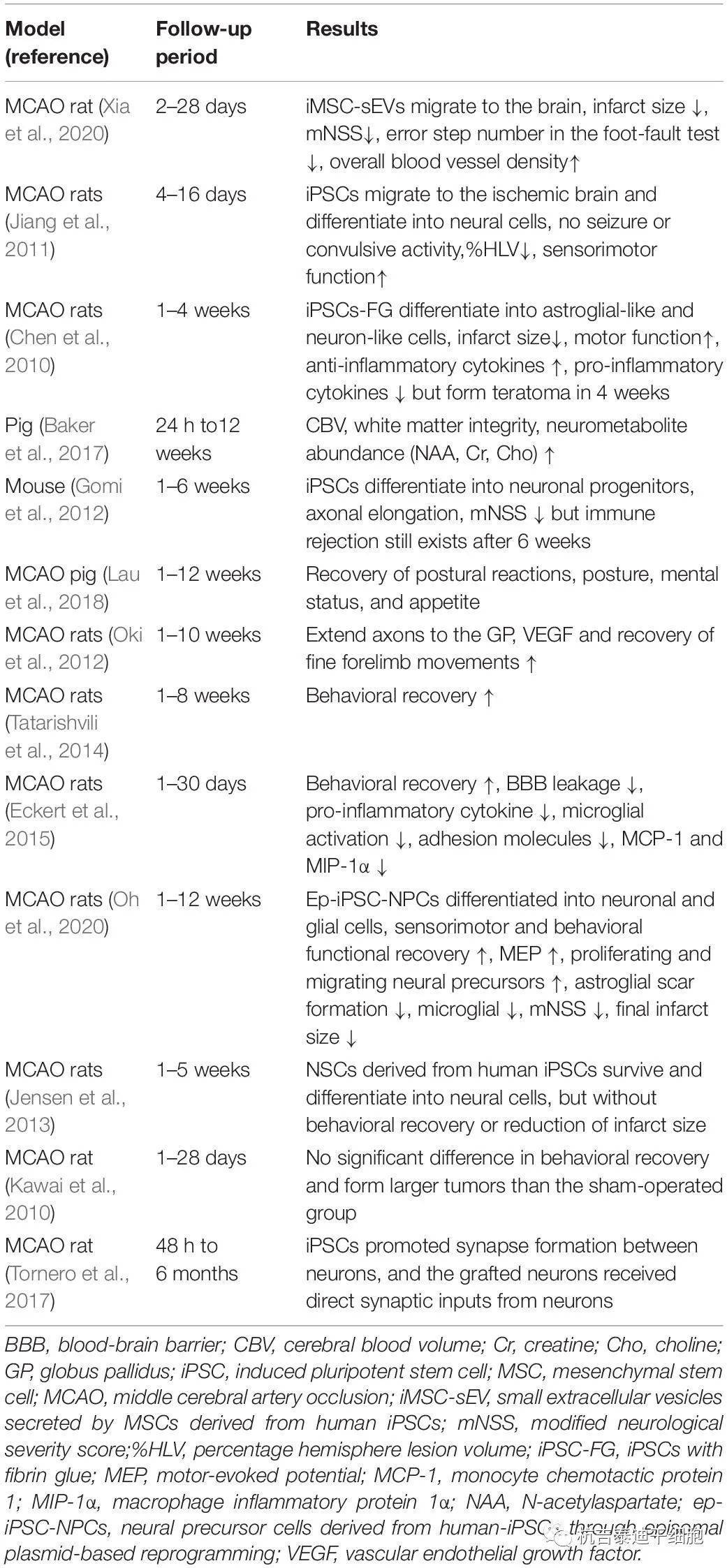

2021年郑州大学第一附属医院神经内科在《Frontiers》杂志子刊神经科学前沿发表了一篇名为《诱导多能干细胞治疗缺血性中风》的文章 , 在这篇综述中 , 总结了在缺血性卒中细胞疗法发展方面取得的进展 。 我们特别关注诱导多能干细胞(iPSCs)治疗缺血性脑卒中的机制、现状、临床应用、发展限制和未来前景 。

干细胞的当前应用干细胞移植技术作为治疗缺血性中风的新选择具有吸引力 , 它利用不同的细胞来源 , 包括胚胎干细胞 (ESCs)、神经干细胞 (NSCs)、间充质干细胞 (MSCs)、脐带血细胞、脂肪来源的MSCs、牙干细胞、iPSCs和一些永生化细胞系;该领域的最新研究主要集中在前三种干细胞类型上 。 在这里 , 我们讨论了不同干细胞类型在缺血性中风中的当前应用 , 尤其是iPSC治疗 。

缺血性中风中的胚胎干细胞 (ESC)

胚胎干细胞是一种多能细胞 , 来源于植入前胚胎的内部物质 , 具有分化能力 。 它们能够形成特定的神经组织 , 例如神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞 。

因此 , 胚胎干细胞被认为是用于神经疾病治疗的潜在和理想的移植细胞来源 。 基于ESC的细胞疗法已被证明不仅可以促进结构修复和功能恢复 , 还可以减少缺血性中风小鼠模型中的梗塞面积 。 将小鼠ESCs移植到严重局灶性缺血大鼠皮层后 , 病变区域可发现表达神经元、星形胶质细胞、少突胶质细胞和内皮细胞等细胞表面标志物的ESC衍生细胞;此外 , 移植过表达Bcl-2的ESC进一步提高了存活率、神经元分化、结构修复和功能结果 。 此外 , 小鼠ESC的脑内移植可能对局灶性缺血大鼠的运动和感觉恢复以及梗塞面积减小具有积极作用 。

从伦理的角度来看 , 有限的来源和相关的恶性转化的高发生率限制了胚胎干细胞的广泛应用 。 因此 , ESC在中风治疗中的应用研究非常有限 。

缺血性中风中的神经干细胞 (NSC)

在发现NSC之前 , 神经发生是不可能的 , NSC具有自我更新和起源神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞的能力 。 许多研究已经确定大脑不同区域存在多能和自我更新的NSCs , 包括海马齿状回的颗粒下区和侧脑室的脑室下区 , 以及成人大脑中内源性神经发生的发生 。 研究人员发现 , 局灶性脑缺血1周后移植胎儿新皮质组织可改善行为结果并减少继发性丘脑萎缩 。

进一步的研究表明 , 移植的人类胎儿NSC能够在缺血性中风损伤的大鼠中存活、迁移和分化 。 在模型建立后48小时 , 将人类胎儿NSC植入大脑中动脉闭塞 (MCAO) 大鼠模型的同侧纹状体 , 并在6周和14周进行行为评估 。 结果表明 , 移植的人神经干细胞在所有大鼠中均存活并成功分化为成神经细胞或成熟神经元;移植NSC 的大鼠的功能恢复在6周和14周时也得到改善 , 包括感觉运动和空间学习功能 。

推荐阅读

- 该领域4本被剔除SCIE的期刊,你知道吗?

- 如果百万吨重的黄金小行星撞击地球,会引发全球金融危机吗?

- 努力在当下,别的都随缘。因为生命本身就是个偶然

- 地球是个球形吗?

- 巴甫洛夫大脑由什么构成?

- 处于地远山险的瑰丽物种,其实就在我们「身边」

- 南佛罗里达大学医学院:通过干细胞疗法可以隔离帕金森病的炎症

- 神秘巨人石像是外星人建造的?运输和打造过程成为谜团,非常艰难

- 韦伯太空望远镜为我们展示了一个前所未见的海王星