缔造三位诺奖新得主!从爱因斯坦到墨子号,量子纠缠到底是什么?

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

2022年诺贝尔物理学奖颁给了三位利用纠缠量子态进行实验的科学家 。 这神奇的量子纠缠到底是什么?

“遇事不决 , 量子力学 , 脑洞不够 , 平行宇宙!”虽然这只是网友调侃的段子 , 但是在神奇的量子力学中 , 确实有很多反常识的存在 。 因此也被人冠上“玄学”的称号 。 量子力学中的量子纠缠 , 更是被众多学者研究的重点 。

关于量子纠缠的起点 , 要从上世纪初开始1905年 , 年仅26岁的爱因斯坦通过四篇具有划时代意义的论文一下子登顶物理学顶峰 , 而这一年也被称为爱因斯坦奇迹年 。

功成名就的爱因斯坦在物理学上具有举足轻重的话语权 , 可就是如此德高望重之辈 , 竟然先后两次败给了玻尔 。 但爱因斯坦又怎是一个轻易认输的人?希特勒上台后 , 爱因斯坦远离家乡 , 即便如此 , 他仍未放弃研究物理 。

1935年 , 身在新泽西的爱因斯坦和两位年轻的同事罗森、波多尔斯基共同发表了一篇论文《物理实在的量子力学描述能否被认为是完备的?》 , 来挑战玻尔的量子论 。

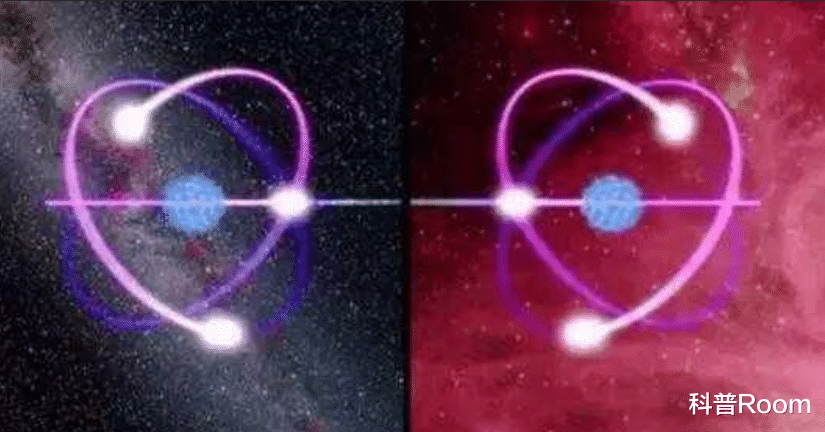

EPR思想实验【缔造三位诺奖新得主!从爱因斯坦到墨子号,量子纠缠到底是什么?】这篇论文详细描述了一项假设:一个大粒子衰变为A、B两个小粒子 , 分别向两个相反的方向飞去 。 根据玻尔的理论 , 在我们没有观察它们之前 , 这两个小粒子都处在叠加态 , 即自旋状态不确定 。

当我们观察其中一个小粒子A , 它的状态在被观察的那一刹那“坍缩”成了确定的形态 , 与此同时 , 另一个小粒子B的状态也就确定了 。

但如果我们一开始不观察它们 , 而是等它们飞离了几万光年之后再去观察A , 与此同时 , 几万年之外的小粒子B的状态也就从叠加态“坍缩”成了确定的形态 。 那么是不是说 , 由A、B两个粒子组成的系统就会产生超过光速的信息传播?这与相对论中任何速度都不能超越光速相互矛盾 。

借此 , 爱因斯坦凭借这篇仅有四页纸的论文 , 挥剑直指玻尔 , 亮出了一记漂亮的反杀 。 而这项思想实验以三位作者的名字命名“Einstein-Podolsky-Rosen paradox佯谬” , 简称为EPR佯谬 。 爱因斯坦也称之为“幽灵般的超距作用” 。

在此之后的一段时间 , 大家都认为是爱因斯坦赢了 。 而且 , 随着二战局势的紧张 , 大批顶级物理学家被派往研究一项实用物理——原子弹的研发 。 理论物理的研究似乎慢了下来 。

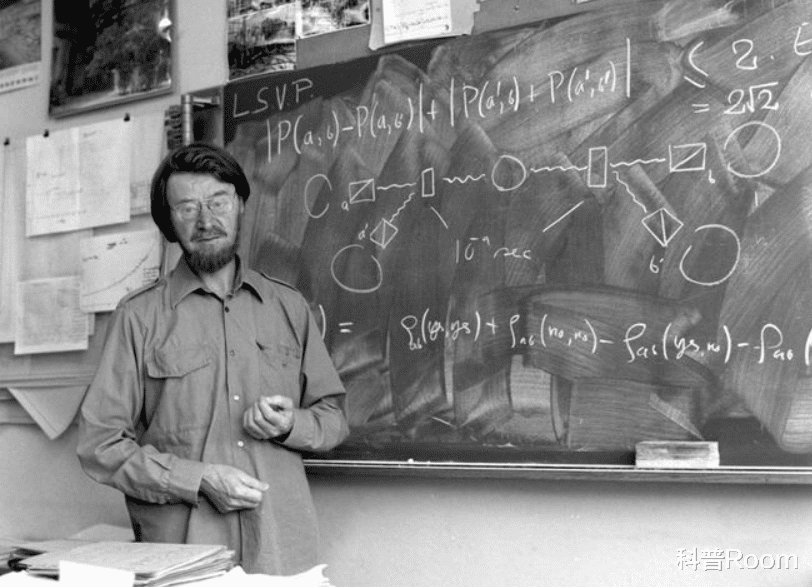

贝尔不等式然而 , 即便再慢 , 物理学也从未停下脚步 。 时间来到了1964年 , 爱尔兰物理学家约翰·贝尔用一套简单的纠缠系统拓展了EPR实验 , 将量子纠缠的理论带入到实验验证的层面 。 贝尔推到出了一套公式 , 并提出推算出 , 如果实验结果符合这套公式 , 就可证明爱因斯坦是对的 。 而如果实验结果证明公式错误 , 则可判定 , 当初爱因斯坦的推论也是错的 。 这就是大名鼎鼎的“贝尔不等式” 。

原本是为了证实偶像的正确性 , 顺带给自己脸上贴贴金 。 没想到现实确实啪啪打脸 。

三位诺奖得主1978年 , 约翰·弗朗西斯·克劳泽(John F. Clauser)对贝尔不等式进行了实验 , 并证明其不成立!

1982年 , 法国的阿兰·阿斯佩(Alain Aspect)在实验中首次验证了量子纠缠 , 同样证伪了贝尔不等式 。

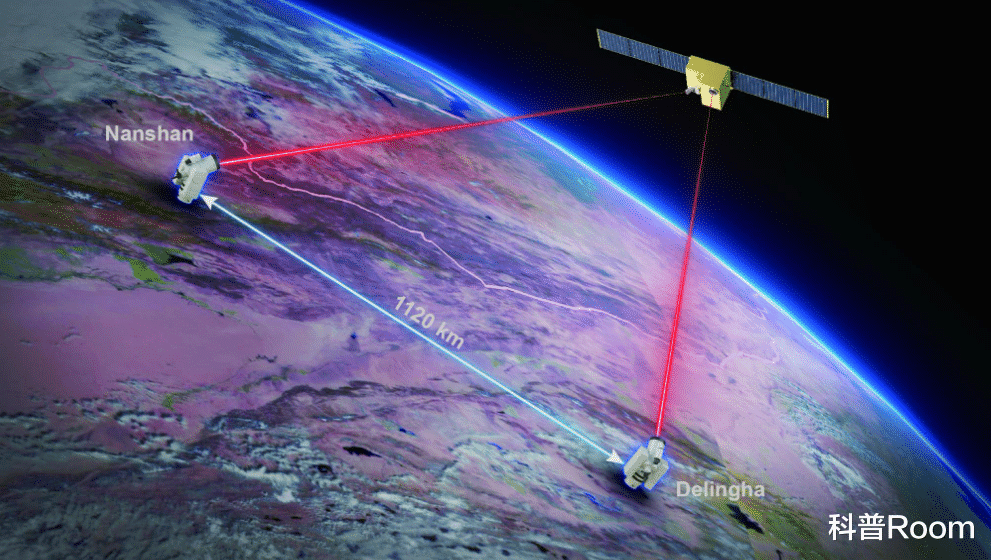

1998年 , 安东·塞林格(Anton Zeilinger)通过多粒子纠缠态的实验 , 决定性的验证了量子纠缠的真实存在 。

而以上三位科学家 “用纠缠量子(光子)进行的实验 , 证伪了贝尔不等式 , 并为量子信息科学铺平了道路” 。 因此获得了2022年诺贝尔物理学奖 。

他们三人获得了世界顶级的殊荣 , 并共享一千万瑞士克朗(约650万人民币)的奖金 。 不过 , 对于他们而言 , 更伟大的意义在于“为基于量子信息的技术扫清了道路 。 ”

推荐阅读

- 天使走过人间!三位18岁女孩离世后,捐献器官,把希望留给更多人

- 中国量子卫星图片现身诺奖现场,为何获奖的却是三位欧美科学家?

- 他们获得了2次诺奖:居里夫人、鲍林、巴丁、桑格、沙普利斯

- 本次诺奖颁给量子纠缠,证明杨振宁的眼光,纠正爱因斯坦的错误

- 著名病毒学家吴建国逝世与81岁科学家横跨21年两次获诺奖背后启示

- 什么是量子纠缠?诺奖得主:改变人类世界,成为一种强大的工具

- 100岁杨振宁终于赢了,多年前一句“盛宴己过”,印证如今的诺奖

- 潘建伟院士无缘登顶诺奖 其量子科技杰出贡献依然闪耀世界

- 诺贝尔物理学奖:颁发给观察到量子纠缠和创立量子信息科学的三位物理学家

- 携手新晋诺奖得主创立的企业开展合作!复宏汉霖开发抗肿瘤新药