文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

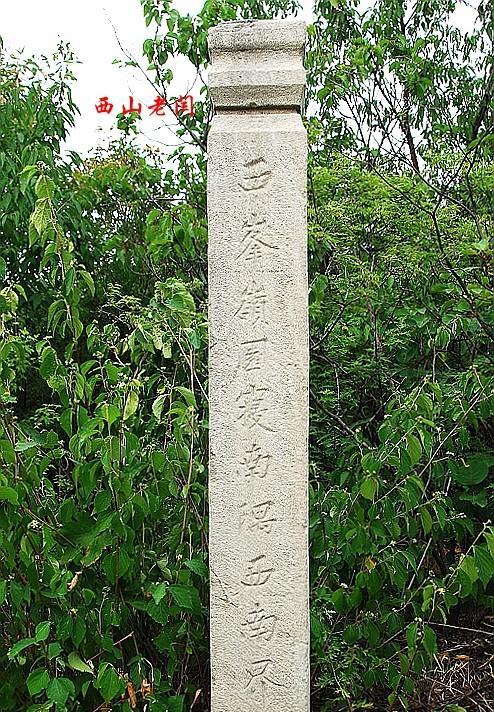

罗睺岭也称罗锅岭 , 它南依马鞍山 , 北连万佛山横卧于京西里外十三村之间 。 罗睺岭是潭柘寺以及房山河套沟人们出山的必经之路 。 也是有史以来上至帝王将相、下至平民百姓到潭柘寺进香的古道咽喉 。

广义的罗睺岭是指介于马鞍山至万佛山之间南北延伸的山脉 , 狭义的罗睺岭则特指建在山间古道隘口 。 唐末五代时期 , 刘仁恭往来于玉河县城与大安山馆 , 李嗣源救燕出山都是要经过罗睺岭这一古道咽喉 。

晋代在这一古道咽喉的西侧创建了北京最早的寺院潭柘寺 , 为这条古道附加了进香的功能 。 自明代以后 , 到潭柘寺上香礼佛的信徒逐渐增多 , 吟咏这条古道与罗睺岭咽喉的诗篇也不胜枚举 。

《潭柘山岫雲寺志》明确记载:“潭柘山怀有古刹 , 俗呼潭柘寺 , 随山而名也” 。 “开创于晋时 , 谓之嘉福寺 , 肇兴于唐朝 , 名曰龙泉寺” 。

明刘桐、于亦正所著《帝京景物略》记:“谚曰:先有潭柘 , 后有幽州 。 夫潭先柘 , 柘先寺 , 寺据幽州论先 , 潭柘则先焉矣 。 潭柘而寺之 , 寺莫先焉 。 寺去都雉西北九十里 , 从罗睺岭而险径 , 登下不可数” 。

明万历年宛平知县沈榜在其所著《宛署杂记》记 , “罗锅岭在县西七十里” 。 短短数语不仅指.明方位 , 并明确了距离 。 在《宛署杂记》“街道”篇中记有“又二里曰石廠 , 过罗角岭十里曰张哥庄” 。 沈榜所记石廠 , 是罗睺岭以东的明代采石场 。 张哥庄是罗睺岭以西的南村老村名 。 从石场到南村所经只有罗睺岭 , 所以罗角岭是罗睺岭之误 。

清康熙年间出版的《宛平县志》记:“罗睺岭去京城西北九十里 , 岭西尽险径矣 。 登降行不可纪久 , 乃得丛棘中一道仰天如线耳” 。

《潭柘山岫雲寺志》记“罗睺岭在寺东十五里 , 从下院入山必经之道 。 路颇险仄 , 宛平尹王君国英修治之 , 有《修道碑记》” 。

从古籍记载可知 , 罗睺岭作为潭柘寺的主要香道咽喉 , 伴随了寺院上千年的历程 。 千余年来 , 金章宗弾雀于雀儿庵;明成祖密会姚广孝;清圣祖临幸潭柘寺;均要走古道翻越罗睺岭 。 1956年 , 在朱德委员长的关心下 , 京西修通了连接潭柘、戒坛两大寺院的门潭公路 。 门潭公路修通后 , 罗睺岭古道结束了交通历史 , 但公路依旧从罗睺岭隘口经过 。

2009年京西领导人对外宣布:将打通潭柘寺隧道 , 今后从市区三环到潭柘寺将缩短一半时间 。 这便是2010后通车 , 从罗睺岭腹部穿过长达1500米的隧道 。 现代公路的建成 , 使得罗睺岭不再是过岭的险境 。 东西交通的便捷使得人们不再需攀附丛棘中的仰天一线 , 也体验不到走古道的艰辛 。 随之在罗睺岭山腹开通的隧道命名为“潭柘寺隧道” , 使得罗睺岭这一屡被史籍记载的名山加重被淡化 。

如果说民间随着历史的迈进、新老的更替 , 淡化一座山是可以理解的 。 使人难以理解的是 , 一些史地书刊的记载也人为淡化罗睺岭这座历史上的名山 。

《门头沟区志》在记载国道京昆公路时 , 直接将罗睺岭更改为西峰岭 。 “京昆公路......自复兴门起 , 经石景山 , 进入门头沟区界 , 再经卧龙岗村向西至石门营与门潭公路并线 , 自马鞍山而上 , 经戒台寺 , 越西峰岭至鲁家滩” 。

当笔者就这个问题询问过史地界的老师们 , 回答是对“罗睺岭”存有争议 。 记错了可以理解原谅 , 但对一座历史名山也出现争议则令人不好理解了 。 有些事一到京西便会出现争议 , 骡马踩踏出的蹄窝在地质专家的争议中险些变成“壶穴” 。 历史上屡被记载和诗咏的罗睺岭 , 在史地作者笔下变成了西峰岭 , 这真是令人哭笑不得 。

推荐阅读

- 司机停车吃饭,汽修店老板娘偷放胎气,老板娘:你不花钱,走不了

- 上海市普陀区曹杨新村“67岁老太遇害案”侦破纪实:31年山东缉凶路

- 一男子手捧2束玫瑰当街求婚,被女孩拒绝后,他的行为绝了

- 羚羊峡谷|不求走遍世界,只求有生之年,能遇见这20个地方

- 山东省|号称“胶东门户”,山东一小城,去的人表示“惊喜”

- 山东省|蓉妹妹:小剑哥房车旅行之山东人太好客了

- 山东:小伙排队做核酸,被扇了一巴掌挨两拳,打人者扬言要报警

- 广州女子做核酸插队,5天打架4次,嚣张发言:老公都管不了我

- 36岁留守妇女倾诉:和丈夫两地分居,男同学追求我,被我拒绝了