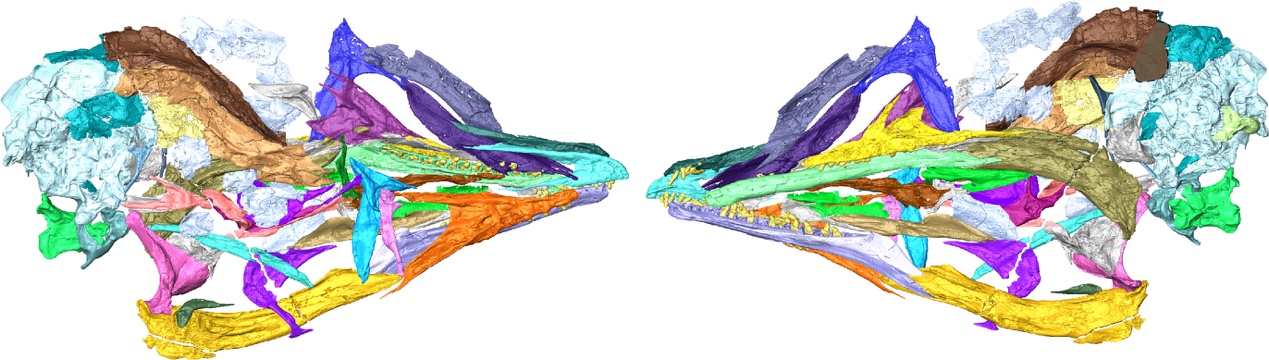

距今1.2亿年鸟类雅尾鹓鶵头骨的三维复原 。 ?

鸟类是目前世界上多样性最丰富的陆生脊椎动物 , 其演化如此成功 , 一个关键因素便是鸟类头骨具有独特的可动性 。

通过高精度三维扫描和复原 , 我国科研人员发现 , 距今1.2亿年的中生代反鸟类头骨保留了大量主龙类的原始特征 , 呈现出模块化的演化特征 。 相关研究成果在线发表于自然指数期刊《eLife》 。

“这说明 , 现生鸟类头骨可动性在反鸟类中没有出现 。 ”12月7日 , 论文第一兼通讯作者、中科院古脊椎所研究员王敏告诉记者 。

在现生脊椎动物中 , 鸟类和部分有鳞类的头骨演化出了特有的功能:头骨的部分骨骼能发生相互独立的运动 , 古生物学家称之为头骨可动性 。 “这一功能特征使得鸟嘴能够取代‘手’完成大量精细的动作 。 ”王敏指出 。

鸟类头骨可动性的发生依赖于两个通道:由方骨-颧骨-方颧骨-上颌关联而成的头骨“侧面通道” , 以及由方骨-翼骨-颚骨-犁骨在腭面构成的“腭面通路” 。 “简单说来 , 随着方骨的前、后转动 , 这两个通道上的骨骼通过可动关节发生位移 , 就像传送带一样完成嘴巴的张开和闭合 。 ”王敏解释道 。

鸟类的祖先——非鸟类恐龙的头骨因为缺失上述两个通道而不具有可动性 , 显得异常笨拙 。

长期以来 , 鸟类头骨独特的可动性是如何演化而来 , 备受学界关注 。 “然而 , 受化石保存和研究手段的限制 , 鸟类头骨主要区域的形态功能 , 特别是上述通路在鸟类演化历史中是如何变化的 , 我们并不清楚 。 ”王敏坦言 。

利用高精度CT扫描技术 , 研究人员对中生代反鸟类雅尾鹓鶵的头骨进行了三维复原 , 重建了几乎所有头骨骨骼的立体形态 , 包括构成头骨可动性通道的骨骼 。

研究结果显示 , 鹓鶵保留了典型的主龙类双颞弓的颞区结构 , “侧面通道”并未形成;同时 , 鹓鶵的腭面构造与兽脚类恐龙相差无几 , “腭面通道”也未出现 。

“相较于颞区和腭区的构造 , 鹓鶵的其他头骨形态都呈现出典型的、进步的鸟类特征 , 说明头骨不同部位的演化速度不是一致的 , 颞区和腭区在演化上相对保守 , 这样原始和进步的形态特征同时出现 , 就是典型的镶嵌演化 。 ”王敏说 。

王敏表示 , 以鹓鶵为代表的反鸟类是中生代鸟类演化最成功的一个类群 , 但是它们的头骨并不是可动性头骨 。 这说明 , 在鸟类演化历程上 , 可动性头骨这一形态功能特征和多样性演化之间的相互促进关系 , 发生在反鸟类从鸟类主干分离之后 。

【中国科学家发现恐龙是鸟类祖先的重要证据】“反鸟类虽然曾经在全球广泛分布 , 但他们都在6600万年前的白垩纪末期大灭绝事件中消失了 , 而具有可动性头骨的今鸟型类则存活下来 , 并在新生代快速演化并形成所有现代鸟类 。 ”王敏说 , 这表明 , 头骨可动性增加了鸟类个体在面临极端选择压力时的适应性 。 (科技日报)

推荐阅读

- 尽早看清核聚变不是最好出路

- 昆仑山发现万年岩壁,画了一架“飞机”,难道史前文明真的存在

- 动物也会自我了断?能杀死自己的几个动物

- 意大利40年物理学史

- 若能穿梭时空,你想遇到谁?——剧场版:穿梭时空的相遇

- 张核子、张珊珊怎么样了?

- 5000米深渊,科学家发现鲨鱼“墓地”,动物临死前真会选择场所?

- 也许人类才是外星人?人类身体多项反常特征,让人细思极恐

- 科学家开发出灭鼠新方法,基因改造让老鼠不孕不育!能推广吗?