文章图片

想必大家都做过心电图 , 当冰凉的电极贴到前胸、手腕和脚腕 , 总会引起皮肤一阵颤栗 。 现在 , 我们有了新的选择 , 或许在不久的将来就可以应用到实际场景 。

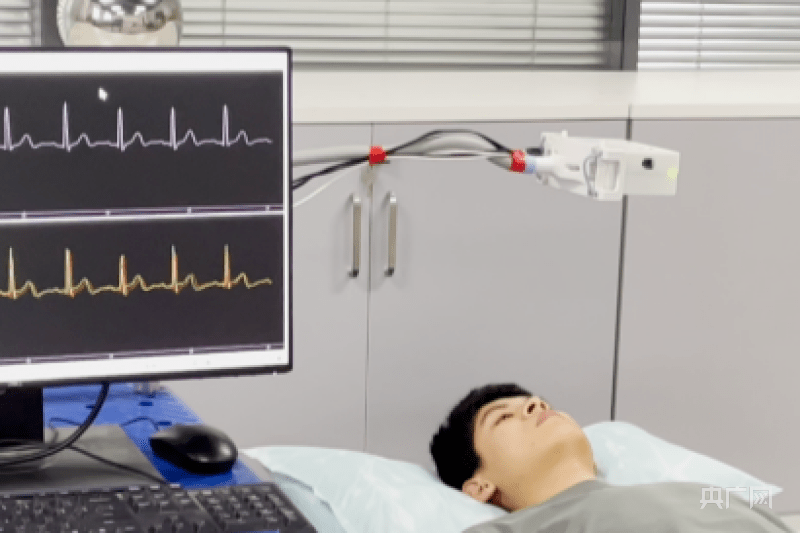

近日 , 中国科学技术大学的吴曼青院士团队陈彦教授、孙启彬研究员等人在无线人体感知研究中取得重要进展——实现非接触心电图实时监测 。 这一基于毫米波雷达的非接触人体心电图实时监测 , 突破了百余年来心电图仅能通过接触式传感器获取的局限 。

毫米波非接触心电图实时监测 图源:央广网

我国科学家实现非接触心电图实时监测

据光明日报报道 , 心血管疾病是全球第一大致死疾病 , 每年约有1860万人因此失去生命 。 心电图监测一直被视为临床诊断心血管疾病的“金标准”之一 , 在疾病早期诊断发现以及后续治疗过程中均有极高的临床价值 。 然而 , 自发明一百多年来至今 , 心电图监测一直需要将电极连接到人的皮肤上 , 来捕捉反映心脏状态的电活动变化 , 导致不适的用户体验 。 因此 , 日常生活中的长时间连续心电图监测往往难以实施 , 造成转瞬即逝的异常心电状态记录丢失 , 延误疾病的诊断 。

【【科学强国】未来或不用佩戴电极!非接触心电图实时监测来了】在研究中 , 研究人员在0.5米非接触感知距离、不同生理状态和人体相对静止躺姿约束的实验设计下 , 对35个实验对象实现了非接触心电图监测 。 与传统心电图相比 , 非接触式心电图实现了时间中位数精度小于14毫秒、形态中位数精度大于90%的监测性能 。 此外 , 该方法的监测结果支持对心血管疾病诊断中的关键指标——心跳间期的稳定监测 , 其误差在9毫秒以内 。 该指标对心肌梗死等疾病具有重要的诊断价值 。

“新方法中 , 被测者不需要佩戴电极 , 也不需要去除衣物 , 以无感的方式完成心电图监测 。 ”陈彦介绍 。 陈彦等人利用心脏电活动与机械活动是心脏活动同源不同表征的特性 , 使用毫米波雷达以非接触形式测量体表的心脏机械活动 , 提取四维心脏机械活动信号 。 随后利用深度神经网络模型建模心脏机械活动与电活动之间的非线性映射关系 , 通过数据驱动的方式求解该域转换问题 , 并最终还原出心电波形 。

“目前我们正在与相关医院进行合作 , 一旦获得临床认可 , 本技术将对心律失常、心肌梗死等疾病的日常监测与诊断提供重要的帮助 。 ”陈彦表示 。

心电图检查的诞生

世界医学史上有两项检查与诊断技术临床应用已逾百年而久盛不衰 , 一项是X线检查 , 该检查的发现与发明者伦琴于1900年荣膺首届诺贝尔物理学奖;另一项则是心电图检查 , 其发明者威廉-爱因托芬(W. Einthoven)于1924年荣获诺贝尔生理学或医学奖 。

1887年 , 著名生理学教授沃勒(Augustus Desire Waller)在英国皇家学会玛丽医院进行了一场划时代的科学演示 , 当场成功记录了人类历史上第一例心电图 , 这一创举像磁石一样吸引着当时年轻的生理学家爱因托芬 。

Waller及人类首例心电图 图源:网络

此后13年间 , 爱因托芬专心致力于毛细管静电计记录心电图的研究 。 他改进了多项关键性技术 , 使记录到的图形更加清晰 。 他记录的心电图中 , 显示了心房P波、心室除极的B、C波及复极的D波 。

之后 , 爱因托芬为能使心电图技术用于临床 , 决定放弃毛细管静电计记录心电图技术 , 开始寻找新出路 。 他受阿德(Ader)于1897年发明的弦线式电流计的启发 , 决心将之改造后用于记录人体心脏微弱生物电 。 1901年 , 爱因托芬成功地用弦线式心电图机记录了第一份心电图 , 并将各波命名为 P、Q、R、S、T、U波 , 这些命名沿用至今 。

1903年 , 爱因托芬发表了《一种新电流计》的论文 , 并获广泛承认 , 其标志着心电图临床应用的时代开始 。

此后 , 心电图技术不断发展 。 1906年 , 爱因托芬先后记录了心房颤动、心房扑动、室性早搏等心电图 。 1908年 , 心电图开始用于诊断心房肥大、心室肥大 , 从此心电图应用范围不断扩大 , 新的心电图波与心电现象相继被发现 。 其经久不衰的历程酷似一步一莲花 , 逐渐入梵境 。

1930年 , 预激综合征被发现 , 随后列夫(Lev)病、长及短QT综合征、Brugada综合征、病态窦房结综合征、早期复极综合征、J波综合征、Epsilon波等新的临床心电疾病相继被提出 。

推荐阅读

- 疫苗冷知识:人体注射疫苗后,体内是否就能产生抗体呢?

- 人活着难道只是为了钱吗?如果不是,那是为了什么?

- 鸟类的大脑才是最高效的大脑?

- 二硼化钨陶瓷的生产

- “阳过”之后,嗅觉何时恢复?如何加快恢复?

- 新研究突破!中国或将开启“人工冬眠”之路?可为太空探索铺平道路?

- 一颗和地球非常相似的星球,距离地球40万亿公里,有可能存在生命

- 动物的智商真的能像几岁的人类孩童吗?为什么?

- 五个拯救地球的好主意,你看好谁?