方言■河北田野调查者:行走中记录乡土文化

_原始标题是:人物|河北田野调查者:行走中记录乡土文化

文章图片

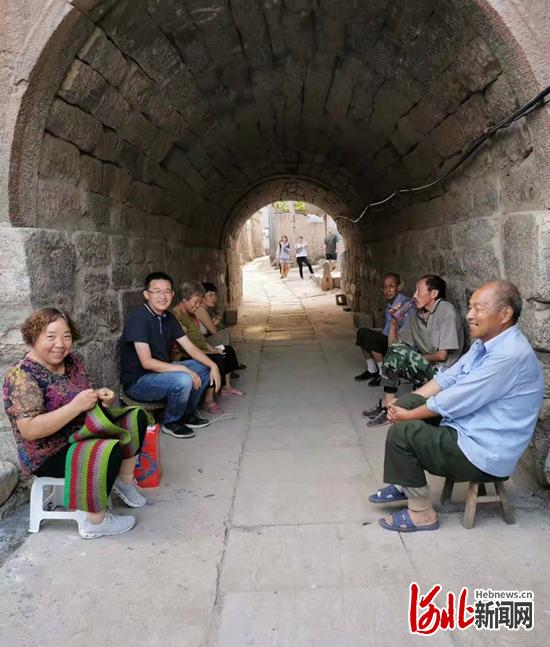

贾慧献(左二)在涉县原曲村拱券门下与村里人聊天 。 刘畅摄

■阅读提示

在历时两年多的“大河之北”系列采访中 , 我们遇到这样一群年轻的高校师生 , 他们行走在河北大地上 , 在白洋淀水乡、在太行山和燕山的山村、在华北平原的田间地头 , 调查、记录、传承着属于燕赵大地的乡土文化 。

白洋淀的百工技艺、太行山的建筑风情、河北各地独具特色的方言……他们记录和研究的这些内容 , 大多藏于乡村、少人关注、即将消失 , 这样的记录、整理 , 不只是学术研究 , 更是抢救 , 是在留住乡愁和我们的文化根脉 。

这样的田野调查和记录如何进行 , 他们收获了什么 , 工作本身又怎样影响着更多的人?

文章图片

傅林(左)和河北大学文学院学生在滦南县王官寨村做方言调查 。 刘潇摄

记录乡情

虾篓子、芦苇画、苇编的坐席、小石磨、播种用的小推车……这是河北大学建筑工程学院副教授贾慧献办公室里的东西 。 贾慧献珍爱的“宝贝”或挂在墙上、或摆在地上 。

这些东西大多来自白洋淀和太行山 , 是贾慧献和学生们参与河北“跨学科建筑文化教育研究中心”日常调研的收获和纪念 。

贾慧献小心捧出一件“有故事”的木船船模 。

船模70厘米长、30厘米宽 , 有六个船舱 , 用枣木制作 , 泛着红润的光泽 。 它的原型 , 是白洋淀打苇子、捕鱼最常见的六舱船 。

这是一次白洋淀田野调查中 , 一位老捻匠赠给他和学生们的礼物 。

2017年暑假 , 贾慧献带着学生们到白洋淀寻访造船技艺 。

在安新县马家寨村李老田家里 , 这位70多岁的老捻匠一步步给师生们讲造船的工序 , 示范锛子、凿、斧、锯的用法 , 船体几十个零部件如何严丝合缝拼接 。

师生们要利用专业知识 , 科学测绘和记录传统技艺中承载的民间智慧 。

白洋淀的木船有几种 , 每种多大尺寸、什么用途?造船的凿子有几种、刨子有几种 , 放线的墨斗是什么样的?每件工具什么尺寸规格 , 分别在哪一步骤中使用……采访、录音、拍照、测量、绘图 , 李老田装在心里几十年的造船技术 , 最终落在了一页页笔记和绘图纸上 , 图文并茂 。

随着电动船兴起 , 木船制造手艺久已乏人问津 , 突然一群大学师生到访 , 又是请教 , 又是记录 , 李老田一高兴 , 把给小孙子生日准备的船模送给了他们 。

几乎同时 , 河北大学文学院的一群师生也来到了安新 。

2017年7月 , 安新县东刘街村村口的一间十几平方米的帐篷里 , 挤了十几位村民 。

人群中央 , 河北大学文学院讲师傅林和他的4名学生 , 正围着60岁的村民臧国安 , 请老人用方言念读《方言调查字表》上的汉字 , 师生们则要用国际音标精准地记录下每个字的发音 。

傅林和他的学生们参与的 , 是国家语言文字工作委员会在全国发起的方言调查项目 。 在河北 , 国家语委选取了33个县 , 每县一个调查点 。 傅林的团队负责安新、献县、阜平等5个县 , 他们要找到代表每个县城城区方言的发音人 , 进行详尽的方言调查 。

“这个东西咱们这怎么说?”臧国安指着《调查手册》上“碓”一词问围观的村民 。 调查团队向他描述了这是一种工具 , 臧国安隐约记得有这样的东西 , 但怎么也想不起叫什么来了 , 只好问周围的村民 , 但问了一圈 , 没人知道 。

当晚 , 臧国安特地去找了村里一位80多岁的老人询问 。 第二天 , 他兴高采烈地告诉调查队 , “碓”在安新方言里叫作“děi jiao(轻声)” 。 调查队推测 , 对应的可能是“碓臼”两个字 。

推荐阅读

- 河北两家官媒均点名肖战,都带领粉丝回顾“名场面”,是温暖偶像

- 春晚中的乡音乡情!这些方言语言类节目你还记得吗?

- 相约冬奥 河北卫视两支原创短片出圈

- 年轻人都爱 上海都市频道《长三角方言大会》精彩升级

- 《田野里的歌声》温暖落幕 这场乡村美育公益行动仍在继续

- aespa成员Winte练习生时期努力改掉方言

- 《披荆斩棘的哥哥》最令人不适的就是抱团说方言,职业操守呢?

- 农村小学怎么“双减”?这所学校把课堂搬进了山林田野间

- 《田野里的歌声》嘉宾出炉,这综艺是说什么的,值得看吗

- 奔跑吧:白鹿学方言惟妙惟肖,郑恺肺活量好强,林一成为最靓的仔