血管|从《黄帝内经》中寻找证据——经络的特征

_原题为 从《黄帝内经》中寻找证据——经络的特征

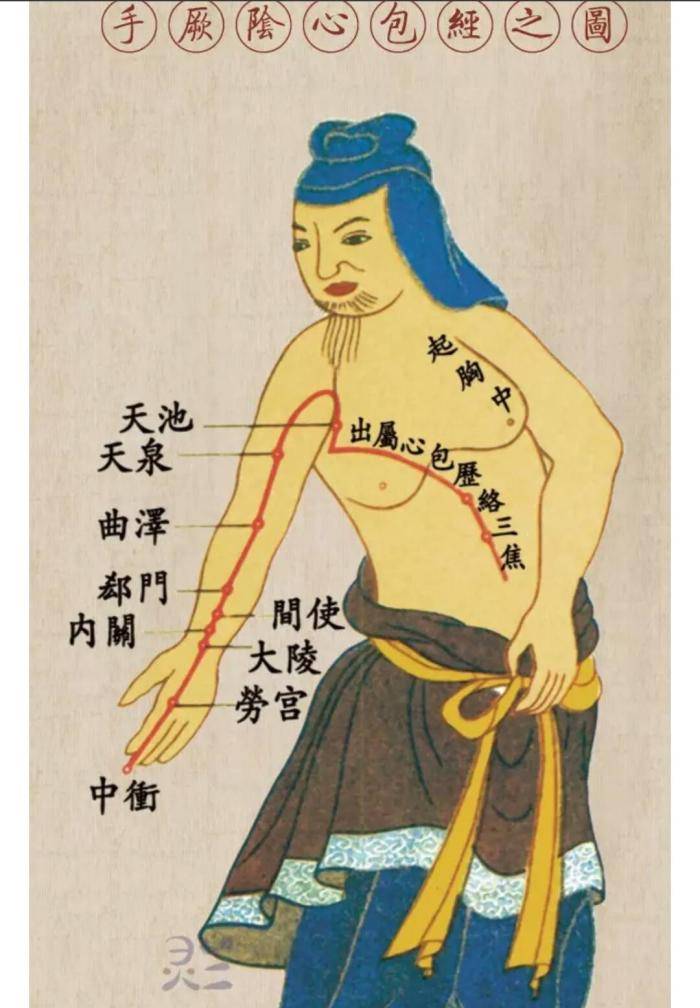

前面我们从《黄帝内经》中找到了证据 , 证明了经络就是血管 , 气就是携带精微物质的气态物质 , 气的特征就是血液的运行速度快慢 。 下面我们专门讨论一下经络的特征 。

文章图片

经络看不见摸不着吗?

有一种很流行的观点认为 , 经络是看不见摸不着 , 甚至还有人说经络是高维空间的东西 。

其实在《黄帝内经》中对经络是否可见有着明确的描述 。 经脉是看不到的 , 但却能摸得到

《灵枢-脉经》雷公曰:何以知经脉之与络脉异也?黄帝回:经脉者常不可见也 , 其虚实也 , 以气口知之 , 脉之见者皆络脉也 。 雷公日:细于无以明其然也 。 黄帝曰:诸络脉皆不能经大节之间 , 必行绝道而出 , 人复合于皮中 , 其会皆见于外 。 政清刺络脉者 , 必刺其结上 , 甚血者虽无结 , 急取之以泻其邪而出其血 , 留之发为痹也 。

黄帝在这里解答的很清晰:经脉常常是不可见的 , 但可以从气口来探查经脉的虚实 。 而能看到的脉都是络脉 。 也就是说 , 经脉是看不到的 , 但看不到的原因并不是因为经脉是无形的 , 而是因为“伏行分肉之间”即经脉所在的位置在身体的深处 , 从身体外面是看不到的而已 。 只有一个例外 , “经脉十二者 , 伏行分肉之间 , 深而不见;其常见者 , 足太阴过于外踝之上 , 无所隐故也 。 ”足太阴的经脉在外踝经过就能看到 。

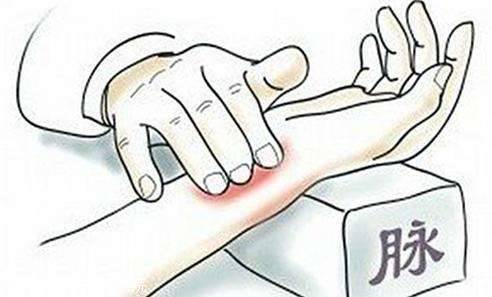

摸脉就是摸经脉

因为络脉都是可以从体表看到的 , 主要是身体浅表的静脉 , 因为病因不同其颜色也有不同的变化 , 其治疗方法主要就是放血 , 故名“刺络” 。 而经脉因为在身体深处 , 从外表是看不到的 , 但是 , 从气口(也叫寸口)是可以摸到经脉的 。 所以 , 中医的摸脉、切脉、诊脉 , 就是对经脉进行探查 。 当有病邪入侵的时候 , 寸口的经脉会有异常的搏动 , 可以根据脉的波动情况来诊察疾病 。 我们现在的中医只知道寸口这一个诊脉的地方 , 而《黄帝内经》时代是要在每条经脉的不同部位上进行诊脉的 , 只是后来才慢慢发展为独取寸口来诊脉 。 在东汉以前 , 医生还是用三部九侯的全身遍诊法 。

《灵枢-经脉》中的这段文字被大家广泛引用和传播:“经脉者 , 所以能决死生 , 处百病 , 调虚实 , 不可不通 。 ” , 这句话成为了很多人寻找经络的依据 。 但是 , 许多人没有注意到这段话在《黄帝内经》中的含义是什么 。 文中说的很清楚:“骨为干 , 脉为营 , 筋为纲 , 肉为墙 , 皮肤坚而毛发长 , 谷人于胃 , 脉道以通 , 血气乃行 。 ”意思是 , 脉就是血的营房 , 脉道通了之后 , 血气就可以运行了 。 当人们血要有力量来推动 , 这里的“气”有动力的含义 。 但我们知道 , 血液流动的力量是来自于心脏的泵出 , 而“气”并不是血液流动的推动力 , 结合气的各种含义来理解 , 我们可以认为 , 血气的气应该是表示血液流动的速度快慢 。 比如 , 气实、气盛、气大就是血液流动速度快;气虚、气弱、气小就是血液流动速度慢 。

文章图片

至于通过内观返照才能看到经络的说法 , 是从明代的李时珍开始说的“内景隧道 , 唯反观者能照察之” 。 而《黄帝内经》中并没有这种说法 。 因为我们坚持要从《黄帝内经》原文中来解读经络 , 因此 , 不研究内观返照的现象 。

【血管|从《黄帝内经》中寻找证据——经络的特征】我们知道 , 经络就是血管 , 同时 , 经络分成经脉和络脉 。 切脉只能探查“经”的情况 , 不能探查“络”的情况 。 要探查“络”的情况 , 可以通过观察“络”的颜色 。

推荐阅读

- 68岁阿姨寻找50年前初恋,发现对方竟终生未娶,两人终于再续前缘

- 《闪光的乐队》开启“闪光突围舞台”!六支乐队不断突破寻找音乐力量 蓝天下

- 《青春环游记3》再续婺源之旅,春游家族化身北宋名探寻找案件真相 蓝天下

- 岁末跳槽季 来《很高兴认识你》第二季寻找开心的工作

- 跳脱慢综艺创作藩篱,《因为是朋友呀》向内寻找创新破题点

- 《导演请指教》|走进电影诞生后台,寻找争吵背后的对话

- “从麻绳中寻找生命消失的感觉”,今晚《那时的你》,来一堂不一样的思政课!

- 《百姓的味道》开播 谢霆锋高圆圆寻找上海老味道

- 《百姓的味道》定档跟谢霆锋一起寻找“烟火气”

- 寻找新风口!重新定义爆款综艺