善本|上图观止〡陈先行说善本:两部宋本刊刻地之辨( 二 )

文章图片

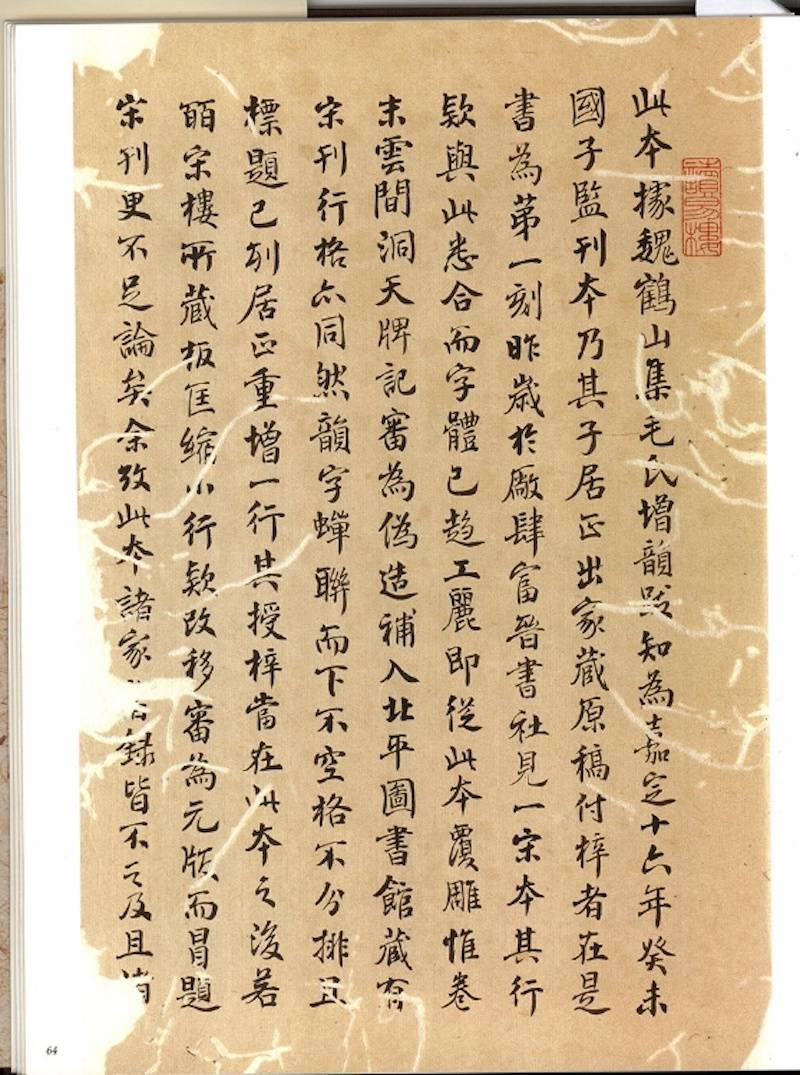

台北故宫博物院藏《增修互注礼部韵略》书影

上图本旧藏吴县潘氏滂喜斋 , 因为系用元代公文纸刷印 , 《滂喜斋藏书记》误作元刻本 , 入藏上图后 , 虽然予以纠正 , 因没有国子监刊刻的直接证据 , 仅著录为“宋刻元公文纸印本” 。 而台北故宫博物院本曾经傅增湘、沈仲涛递藏 , 有傅增湘民国三十二年癸未(1943)手书题跋 , 虽然该本也没有国子监刊刻的直接证据 , 但傅增湘的题跋则定为南宋嘉定十六年国子监刻本 , 言之凿凿 。 除此篇题跋外 , 傅氏曾对其藏本作过详考 , 在《双鉴楼藏书续记》中有其长文 。 但与上图本相较 , 我们对他下的结论有所怀疑 。 上述的五点不同之处 , 其实已经说明了问题 , 而有三条更值得关注:一、南宋浙刻而且又是官刻本 , 会有这种柳体字吗?这很可能是福建翻刻本;而上图本的欧体字则为南宋浙刻本的习用字体 。 二、两本避讳都至宁宗 , 但因为这是韵书 , 上图本的避讳虽与寻常做法不同 , 却显得更为合理 。 我甚至想到 , 如果不是官刻本 , 或许没人敢这么做 。 三、台北故宫博物院藏本的卷端没有毛居正题名 , 毛晃的题名却占居两行 , 与国子监发布的文本不相符合 。 此外 , 台北故宫博物院在1986年出版的《宋版书特展目录》曾说其藏本用元至元间公文纸刷印 , 《西湖书院重整书目》著录的就是此本 , 而在2006年出版的宋本图录《大观》中却没有提及 , 估计《宋版书特展目录》之说有误 。 上图藏本则是用元至元间公文纸刷印 , 是湖州路的公文纸 。 元人胡师安等纂的《西湖书院重整书目》中确实有《增修互注礼部韵略》的著录 , 可知其书版至少元代保存完好 。

那么究竟哪一个本子是国子监本呢?我倾向上图本 。 说实话 , 我对傅增湘先生从版刻字体上没看出问题是不相信的 。 事实也正是如此 。 傅熹年先生所编《藏园群书题记》(1989年上海古籍出版社出版)附有《双鉴楼藏书杂咏》 , 其中《题宋本增修互注礼部韵略六首》中的第一首注文有云:“此书宋本流传绝少 , 忆共和初元曾见潘伯寅先生旧藏本 , 字体方严 , 为浙刻正宗 , 惜一瞥即逝 , 未克著录详考之 。 ”而上图藏本正是潘氏滂喜斋旧物 。 其第三首注文又云:“此本仅标晃名(毛晃之名) , 不署居正重增 , 盖父可以统子也 。 以是观之 , 虽刀法非浙中风气 , 要也监本之嫡子 。 ”这意味着台北故宫博物院藏本可能本非浙刻 , 而是翻刻本 。 显然 , 傅增湘先生对两本字体的判断洞若观火 , 他之所以在台北故宫博物院藏本上如此题跋 , 可能另有不为人所知的原因 。

文章图片

台北故宫博物院藏《增修互注礼部韵略》上的傅增湘手书题跋

由此可见 , 读题跋也是一门学问 , 鉴定版本 , 应重在对原书的审视判断 , 后人的题跋 , 哪怕是名家题跋 , 只能作为参考 。 我之所以在《古籍善本》修订版中增加这个实例 , 目的即在于此 。

宋元刻本中的俗体字问题

汉字历来有正体字与俗体字的区别 。 所谓正体字 , 是指我国各个历史时期经官方规范的文字写法 , 又称“正字”;所谓俗体字 , 是指与正体字写法不合、主要流行于民间的文字 , 又称“俗字” 。 和正体字相较 , 大多数俗体字的笔画减少 , 所以后人又称作简体字 , 具有较强的实用性 , 因此千百年来 , 俗体字与正体字长期并存 , 甚至有些俗体字因被人们广泛接受而取代原来的正体字 。 比如我国解放以后由政府主导的文字改革 , 其中很多简体字就是古代的俗体字 , 在古代文献中都能找到出处 。

俗体字在雕版印刷的书本上也时有出现 , 不用多说 , 主要出现在私家和书坊刻本中 , 官刻本一般不会使用俗体字 。 过去有的学者把俗体字作为鉴定元代刻本的主要依据之一 , 似乎只有元刻本有俗体字 。 我认为仅就元刻本而言 , 这种说法也太笼统 , 他们主要指的或许是福建书坊刻本 。 但问题是 , 俗体字在宋刻本中也并不鲜见 。 日本东福寺所藏北宋本《释氏六帖》中就有很多俗体字 , 但并非刊刻于福建 。 而在拙著《古籍善本》中 , 读者可以看到有三种南宋本有俗体字 , 我并非仅仅在作宋刻本有俗体字现象的罗列 , 更想揭示其各自版本特点 。

推荐阅读

- 王一博获得“醋王”称号,主持人叹为观止,究竟发生了什么?

- 义楚|上图观止︱陈先行说善本:如何鉴定北宋版刻?

- 字体|上图观止︱陈先行说善本:如何通过字体鉴定版本?

- 沧县|河北沧县:百枣园里果飘香

- 遗址|《天津抗战遗址》线上图片展致敬历史

- 血液疾病|抗生素到底要用多久?

- 星际穿越|《星际穿越》曝“太空羁旅”版预告及海报 重温叹为观止的星际之旅

- 占卜师青峰|摩羯座的下半年,叹为观止!

- 消息资讯■周文业:九州本——《三国演义》“志传”系列明刊上图下文简本,

- 「台北故宫」历代清帝爱读什么书?台北故宫新展“院藏善本古籍”里有答案,