李长庚|专访《明日创作计划》主创团队:不去“种树”,怎会形成“森林”?( 二 )

>年轻人曲风多元、坚持自我是好事,但从一档综艺节目角度,有人唱“核”、有人方言说唱、有人走“县城浪漫”路数……不会为了流行而流行的他们,为节目组在后期传播层面增加了难度。王鑫璇直言:“现在哪些歌会洗脑,你打开某些平台,大概能get到,能形成发酵效应的音乐其实是单一的。而这些学员的个性表达,主流大众到底会不会喜欢?是打问号的。我们早已预知这个节目最大的难度就在此。”

>其次,对于音乐创作节目来说,一定要有好的作品,且作品一定为先,“大家被作品吸引,从而去认识你这个人,对于音乐人来说才是一个正向的成长轨迹。”但回到年轻人搞创作这个题来看,他们在创作上会有很多不成熟的地方,或与阅历有关,专业技术层面也有短板。能在节目中释出怎样的作品?未知性很大。在当下环境,也很难预测谁的歌曲一定会破圈、会被大众喜欢、能够被传唱。

文章插图

文章插图

文章插图

>《明日创作计划》选手音乐作品(部分)

>教师团成员王源向娱理工作室比喻道:“他们现在就像一株株很好看的小树苗,但也缺少施肥,去施高级化肥。”

>还有很现实的一点,以“有创作个性”为目标挑选的年轻人,不一定具备舞台表现力,也没有太多表演经验。马昊坦言:“大多数真实的创作者,他们整个状态就是‘素面朝天的’。”

>她想起一个多月前和学员商讨一公歌曲的情形:一支榴莲戴着黑框眼镜,头发遮住大半张脸。对话时,榴莲甚至不敢直视工作人员的眼睛。而庄主恒开会,会无措到一把一把去揪自己的头发。尤其在他第一次上台时,三分钟的歌,他闭眼唱的过程大概有两分五十九秒,可能只有一秒无意睁开了一下,“我们知道综艺用户已经习惯了看有一定舞台经验的年轻人,如何能在短时间内把大家的目光聚焦在这批素人小孩身上?这对我们是考验。”

文章插图

文章插图

勇敢又孤独

>工作原因,王鑫璇不停地跟各种各样的年轻人打交道。在一些节目里,一些年轻人会担心自己的表现会不会被外界喜欢。而今年《明日创作计划》里的年轻人,他们只专注“创作”自己想创作的作品。勇敢又孤独——她如此形容他们。

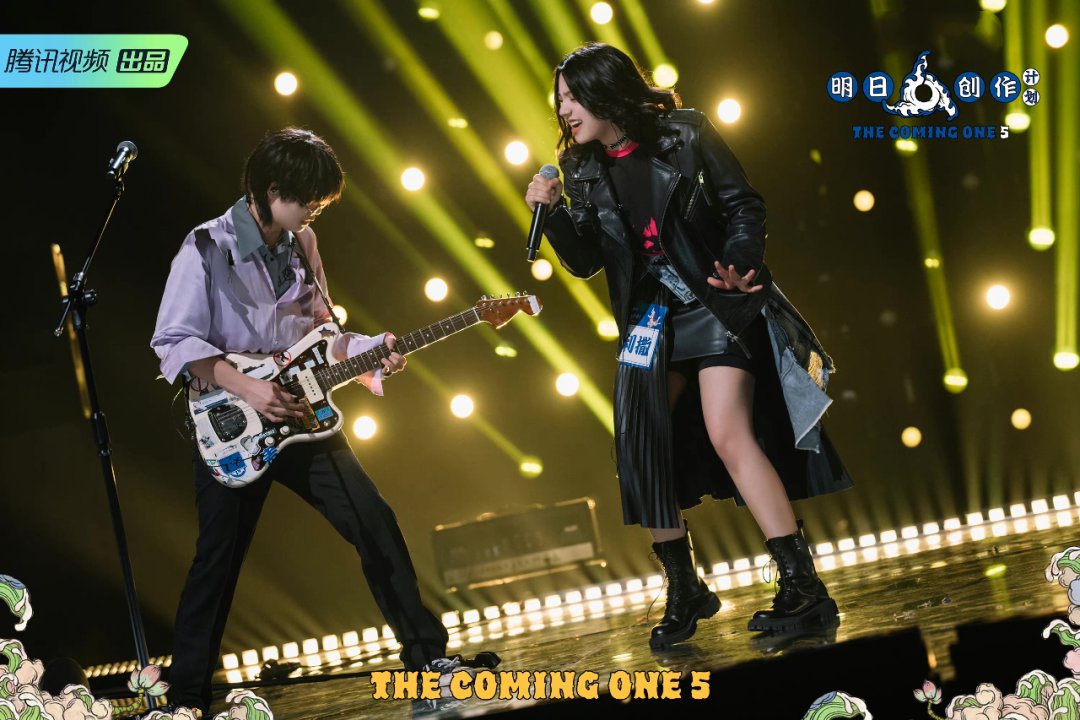

>在上周刚播出的合作公演中,李长庚和舒灏做了一场赛博朋克舞台,极具实验性;蒋先贵主动合作迈利撒,挑战起了朋克歌剧;王浩琦和阿依巴尔则玩起了民族摇滚。若从最终结果看,除了李长庚和舒灏,另外两组或多或少演“砸了”,教师团的马頔还一度因为王浩琦组表现不佳气到落泪。

>但抛开现场演出“事故”,从另外角度去看,无论马頔还是五条人,他们都欣慰于在这个舞台上,能看到年轻人对于音乐多元化的追求和表达。他们敢坚持自己想做的作品,在这个被大数据和流量裹挟的音乐市场。

文章插图

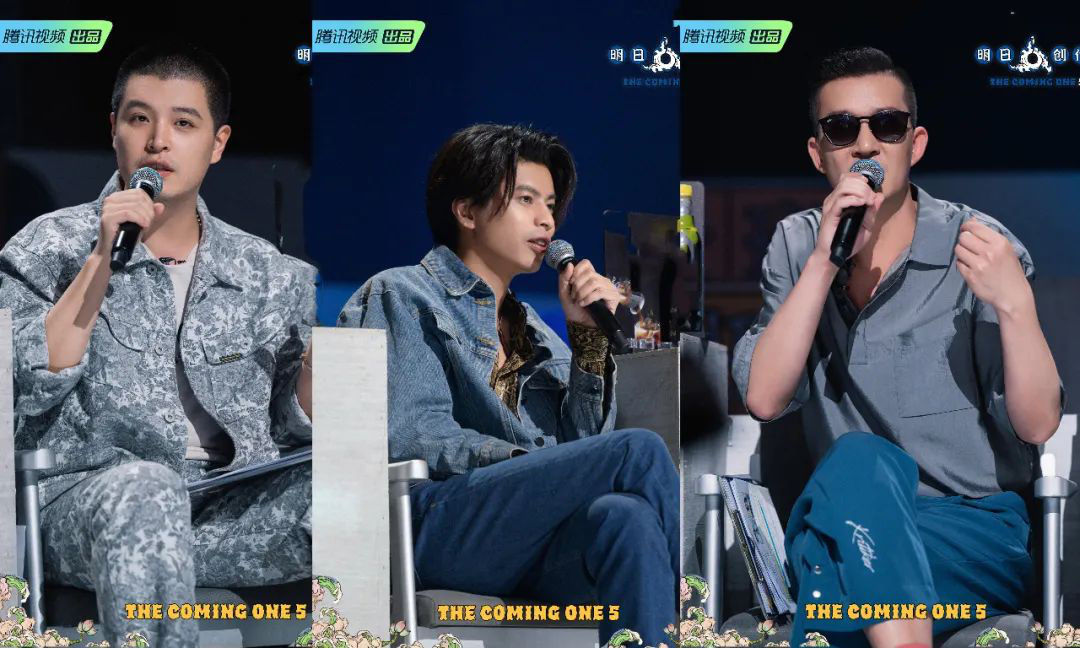

>《明日创作计划》教师团:马頔、五条人

>邓紫棋同娱理工作室表示,她很欣赏李长庚。在她看来,李长庚是位爱硬核,玩黑嗓的摇滚少年。但此前几年,李长庚曾受环境影响,“曲线救国”地尝试过唱跳、流行。一次内部交流,李长庚袒露:“我参加过几档节目,尝试过各种各样的形式。但是我很感谢《明日创作计划》,让我知道,哪怕我喜欢的东西再小众,也有人愿意给我机会,让我在当下可以真正做自己。”

>做节目的人,常会面对的状况是:要不要为了市场去改变学员?学员要不要为了节目、为了市场而做出改变?

>“很好的是,在这里,我们没有想改变他们,他们也没有想迎合我们,”马昊做了一个比喻,“等于我们找到了一个有趣的西瓜,我们的目的不是要把它变成南瓜。如果大家都是南瓜,那我找西瓜的意义是什么?今年的小孩都是从地里面长出来的,他们一开始可能看起来是‘粗糙’的,但你看惯了精修过的东西后,再看自由生长的他们,会渐渐体会到一种自然之美。”

推荐阅读

- 《舞蹈生》收官夜,孟美岐终遭舍弃,连学员写歌都不敢提她名字

- 《我们恋爱吧》三个大男孩与一个男人,情感微妙变化中

- 《冰雨火》招商已满?王一博无愧头号功臣,网曝二审后直接定档

- 真敢说!宁静透露参加《中餐厅》原因,内涵赵丽颖没意思

- 《明侦7》正式定档!10位玩家高调回归,白敬亭刘昊然预定飞行位

- 《开端》收官:刘涛和赵今麦晒锦旗,白敬亭好想演脑洞大开的结局

- 她因长得太美,在《非诚勿扰》观众席被星探发掘,摇身一变成明星

- 原创街舞《黄河》舞动“湾区春晚”

- 视听盛典《王牌部队》节目被剪辑,肖战作为演员代表参加合唱

- 张淇在《朋友请听好》第二季重回“主播”台,流程娴熟